在中国陶瓷发展史上,汝窑、官窑、哥窑、定窑、钧窑合称为“五大名窑”。故宫博物院是现收藏传世“五大名窑”瓷器数量最多、质量最精的国家级博物馆之一,且多数藏品属于原清宫旧藏,可谓流传有绪、自成体系。为了对“五大名窑”瓷器进行全面深入研究,故宫博物院陶瓷研究所自2010年至2015年先后举办了官窑、定窑、钧窑、汝窑瓷器特展,今年又推出此系列展的最后一个“金丝铁线--故宫博物院哥窑瓷器展”

仿哥釉葵花式尊

高15.5厘米,口径12厘米,足径8. 5厘米

故宫博物院藏

尊呈六瓣葵花式。撇口、阔颈、中腰凸起、胫部外撇、浅圈足。口部镶铜铷。通体内外和圈足内均施灰青色釉,釉面清亮,遍布开片纹,有黑色长开片和浅褐色短开片两种。足端表面呈黑褐色。外底有六个铁褐色支烧钉痕。

宜兴窑灰白釉饕餮纹双耳四足鼎

高18.3厘米, 口横15.3厘米, 口纵11.7厘米,底横14. 5厘米,底纵10厘米

故宫博物院藏

鼎长方体形,口沿外折、口上立有双耳、直壁、深腹、平底,底下承以四柱足。通体施灰白色釉,釉面开细碎片纹,器身凸雕饕餮纹。

宜兴窑灰白釉八卦纹琮式瓶

高29.8厘米,口径11. 5厘米,足径12厘米

故宫博物院藏

瓶仿玉琮造型。唇口、短颈、平肩、方形直腹、折底、圈足。腹部四面均凸雕八卦纹。通体施灰白色釉,釉面开细碎片纹。无款。

仿哥釉象棋

清乾隆

棋子高1厘米,直径2. 8厘米

故宫博物院藏

棋子呈圆饼形。红字、蓝字各16枚,共32枚,均施仿哥釉,外底均有5个细小的“芝麻挣钉”痕。做工精细,釉面光滑。

雍正款仿哥釉胆式瓶

清雍正

高20.5厘米,口径2. 4厘米,足径6厘米

故宫博物院藏

瓶呈胆式。直口、尖圆唇、直颈、斜肩、垂腹、圈足。内外和圈足内均施灰青色仿哥釉,釉层较厚,釉面满布细密黑色开片纹。圈足较矮,足端平整,施一周黑褐色釉。外底署青花篆体“大清雍正年制”六字三行款。

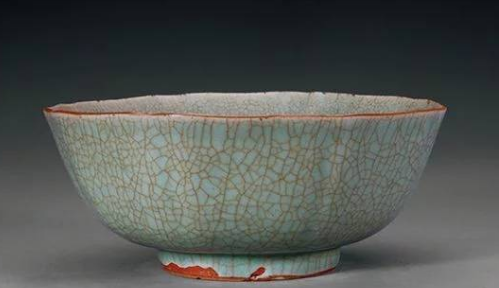

仿哥釉葵花式碗

清康熙

足径8.5厘米、高7.6厘米,口径18. 4厘米

故宫博物院藏

碗呈八瓣葵花形。敞口、深弧腹、圈足。内外和圈足内均施灰青色仿哥釉,釉层较厚,釉面具有玻璃质感,且满布浅棕色细密开片纹。口沿及足端呈酱褐色。无款。

雍正款仿哥釉贯耳瓶

清雍正

高16.2厘米,口径2. 2厘米,足径4. 9厘米

故宫博物院藏

瓶直口、长直颈、垂腹、圈足。颈上部对称置管形贯耳,耳上端与瓶口沿平齐。通体施灰青色仿哥釉, 釉面满布不规则开片纹。足端刷黑褐色护胎釉。外底署吉花篆体“大清雍正年制”六字三行款。

仿哥釉杯

高3.7厘米, 口径7.5厘米,足径3厘米

故宫博物院藏

杯敞口、深弧壁、圈足。通体施仿哥釉, 釉面开有黑、黄色细密片纹,的“金丝铁线”效果。口沿及足端露胎处涂刷酱褐色护胎釉。无款识。

此杯造型、釉色、开片和口足特征等,均与传世哥窑瓷器相近,但釉面过于光亮,玻璃质感较强,缺少哥窑瓷器釉面滋润的效果。

仿哥釉盘

清乾隆

高3.6厘米,口径20厘米,足径11. 8厘米

故宫博物院藏

盘撇口、浅弧壁、圈足。通体施仿哥釉,釉色青灰,釉面开有大小不一的灰黑色片纹。外底署青花篆体“大清

仿哥釉鼠耳簋式炉

清雍正

高8厘米,口径12. 3厘米,足径8. 5厘米

故宫博物院藏

炉呈簋式。圆唇、撇口、弧腹、圈足。腹部两侧对称置鼠形耳,鼠尖头、尖嘴、长尾。鼠头与炉口沿平齐,鼠尾贴于近足处。通体施米黄色仿哥釉,釉层肥腴,釉面满布不规则开片纹,大片纹呈黑褐色,小片纹呈浅褐色,系模仿传世哥窑瓷器“金丝铁线”开片效果。足端刷黑褐色釉。外底有三个凸起的圆形支烧钉痕,系为模仿传世哥窑瓷器支烧所留下的痕迹。无款识。附一木质伞形圆盖,盖钮已佚失。

仿哥釉葵花式三足洗

清乾隆

高5.5厘米,口径21. 2厘米,底径16. 5厘米

故宫博物院藏

洗呈葵花式。口微撇、浅腹、内底微隆起、外底下承以三足。内外施仿哥釉,釉面密布大小开片纹,外底开片纹较大,片纹呈黑色,犹如传世哥窑瓷器上的“铁线”纹。足端呈黑褐色。外底分布九个细小“芝麻挣钉”痕。外底署青花篆体“大清乾隆年制”六字三行款。

仿哥釉笔山

清雍正

宽2.8厘米、高3.8厘米,长9. 8厘米,

故宫博物院藏

笔山呈五峰式,中央主峰最高,侧峰依次降低。通体施青色仿哥釉,釉面满布黄色细碎开片纹。外底可见不规则分布的五个圆形支烧钉痕。无款识。附随笔山底形紫檀木底座。

仿哥釉楸叶式洗

清乾隆

高2厘米,口横19厘米

故宫博物院藏

洗呈一片楸叶形,叶边自然上卷形成折沿,叶面成为洗的底部。外底有八个芝麻细小支烧钉痕。外底署肯花篆体“大清乾隆年制”六字三行款。

釉面仿传世哥窑瓷器特点,所开黑色“铁线”纹与黄色“金丝”纹相互映衬,尤如楸叶的叶脉纹理相互交错。外底部凸印的叶脉纹隐约可见。

仿哥釉瓜棱胆式瓶

清雍正

高28厘米,口径3. 5厘米,足径8厘米

故宫博物院藏

瓶呈胆式。直口、长直颈、瓜棱形腹、圈足。腹部作五道委角。通体施灰青色仿哥釉,釉面满布不规则开片纹。足端刷褐色护胎釉。外底署青花篆体“大清雍正年制”六字三行款。

仿哥釉瓜棱式水丞

清乾隆

高4.5厘米,口径4厘米,足径4. 2厘米

故宫博物院藏

水丞通体呈瓜棱式。敛口、扁圆腹、圈足。胎体较厚重。无款。

内外施釉,釉面开细小片纹,釉色略泛灰。口部呈酱黄色,足边刷一层酱褐色护胎釉,以模仿传世哥窑瓷器“紫口铁足”特征。

仿哥釉贯耳穿带扁方壶

清雍正

高47.5厘米,口横19. 7厘米,口纵16厘米,足横22. 5厘米,足纵17. 7厘米

故宫博物院藏

瓶横断面呈长方形。唇口、束颈、垂腹、高圈足。颈两侧对称置长方形贯耳。内外和足内均施灰青色仿哥釉,釉层较厚,釉面满布细密的黑色开片纹。双耳处一周雕刻仿青铜器饕餮纹,并施深棕色釉,其下出一周凸弦纹。圈足外撇,足底规整,施黑褐色釉。外底署青花篆体“大清雍正年制”六字三行款。

仿哥釉包袱式瓶

清雍正

高17.8厘米,口径10厘米,足径13. 2厘米

故宫博物院藏

瓶撇口、束颈、溜肩、弧腹、近底处下收、四瓣海棠形圈足。颈、肩部塑贴包袱形系带,腹部作海棠形委角。通体施灰青色仿哥釉,釉面满布不规则开片纹,片纹呈灰黑色。足端刷黑褐色护胎釉。外底署青花篆体“大清雍正年制”六字三行款。

此瓶虽施仿哥釉,但器形为清代新创。

仿哥釉双陆瓶

清乾隆

高7厘米,口边长3. 8厘米,足边长9. 7厘米

故宫博物院藏

瓶呈四方形。直口、长直颈、折肩、直腹、方形足。通体施青色仿哥釉,釉面满布不规则细碎开片纹。足端呈黑褐色。无款识。

仿哥釉葫芦瓶

清乾隆

高24.5厘米,口径4. 4厘米,足径7厘米

故宫博物院藏

瓶呈宝葫芦形,卧足。通体内外和圈足内均施灰青色仿哥釉,釉面开大小不一的片纹。外底署青花篆体“大清乾隆年制”六字三行款。

仿哥釉香筒

清康熙

高13.8厘米,口径4. 5厘米,底径4厘米

故宫博物院藏

香筒直口、圆唇、近直壁、平底。内外均施青灰色仿哥釉,釉层较厚,釉面满布细密的棕色开片纹。口沿呈酱褐色,底部无釉,露出黄褐色胎。

仿哥釉双耳四方瓶

清雍正

高34厘米,口边长8. 5厘米,足边长11. 8厘米

故宫博物院藏

瓶呈四方形。方口微撇、长颈、鼓腹、圈足外撇。颈部对称置螭龙形耳,高不过口沿。肩部可见一道接坯所留下的凸起接痕。胎质粗且胎体厚重。通体内外和圈足内均施灰青色仿哥釉, 釉面有较强的玻璃质感,且满布不规则开片纹,片纹浸染成灰黑色,有“铁线”之效果。足底刷黑褐色釉。外底署青花篆体“大清雍正年制”六字三行款。

仿哥釉壁瓶

清乾隆

高27厘米,

口横10.5厘米,口纵5. 5厘米

故宫博物院藏

壁瓶呈竖向剖开的半体瓶式。小口、短颈、丰肩、长腹、下承三足仿木底座。背部平整,中心处有凹槽,便于悬挂。通体施灰青色仿哥釉,釉面开细碎片纹。外底自右向左署金彩篆体“大清乾隆年制”六字横排款。

仿哥釉灵芝式花盆

清乾隆

高7.3厘米, 口横31厘米

故宫博物院藏

花盆呈灵芝式。花口、折沿、深腹、平底下承以四个如意头形足。通体施仿哥釉,釉色青灰,釉面开细碎片纹。底部开有两个圆形渗水孔,足端露胎处涂刷黑褐色护胎釉。外底署青花篆体“大清乾隆年制”六字三行款。

仿哥釉观音瓶

清康熙

高45.5厘米,口径12. 2厘米,足径13. 8厘米

故宫博物院藏

瓶撇口、圆唇、直颈、圆肩、斜直腹微曲、隐圈足。瓶内、外和足内均施灰青色仿哥釉,釉层较厚,足内釉呈青灰色,口沿和肩部微泛黄,釉面具有较强玻璃质感。釉面满布黑色和浅棕色开片纹,层次鲜明,纵向开片纹较长,横向和斜向开片纹交织其间。无款。

仿哥釉鼓式罐

清乾隆

高18.8厘米,口径12厘米,足径11. 2厘米

故宫博物院藏

罐呈鼓式。敛口、鼓腹、 圈足。内外和圈足内均施灰青色仿哥釉,釉面满布灰黑色开片纹。足端露胎处涂刷黑褐色护胎釉,以仿传世哥釉瓷器“铁足”特征。外底署青花篆体“大清乾隆年制”六字三行款。

清代乾隆时期景德镇御窑厂仿传世哥窑瓷器主要有两类器物:第一类为摹古之作,仿品在造型和釉面开片及口足特征上,力求达到与哥窑瓷器相同的效果;第一类是在釉面和造型上保留鲜明的时代特征。如此件鼓式罐造型即为本朝流行式样, 但所施釉为仿哥窑瓷器釉,釉面开有颇似哥窑瓷器的灰黑色纹片,只是釉面过于光亮, 带有明显的时代特征。

仿哥釉八卦纹琮式瓶

清咸丰

高28厘米,口径8. 8厘米,足径11厘米

故宫博物院藏

瓶圆口、短颈、直壁、方柱形长身,圈足。器身四面饰凸起的八卦纹。通体施仿哥釉,釉色青中偏绿,釉面有不规则开片纹,外底署青花楷体“大清威丰年制”六字双行款。足底涂黑褐色釉,以仿传世哥窑瓷器“铁足”特征。

仿哥釉八卦纹琮式瓶

清雍正

高24厘米,

口径8厘米,足径11厘米

故宫博物院藏

瓶圆口、短颈、直壁、方柱形长身、圈足。器身四面均饰凸起的八卦纹。通体施灰青色釉,釉面满布细碎开片。外底署青花篆体“大清雍正年制”六字三行款。

此瓶式样系仿照新石器时代良渚文化玉琮外形加以变化而来。内圆外方,取天圆地方之意。

最早的瓷质琮式瓶见于南宋时期。琮式瓶作为清代大运瓷器中的一种,自雍正朝开始每年烧造,一直延续至宜统时期。所谓大运瓷器,从字义上解释就是指大批运输的瓷器,从实际烧造情况看,系指御窑厂不用皇帝另外降旨烧造,而是按年例,每年年底在清宫内务府奏销、按固定的瓷样和定式烧造且统一运至 京城交付清宫瓷库的器物。

此瓶晚清时被置于紫禁城皇极殿内。

仿哥釉八卦纹琮式瓶

清同治

高28厘米, 口径8.7厘米,足径11. 5厘米

故宫博物院藏

瓶圆口、短颈、直壁、方柱形长身、圈足。器身四面饰凸起的八卦纹。通体施青釉,釉面有不规则开片纹。外底署青花楷体“大清同治年制”六字双行款。足底涂黑褐色釉,以仿传世哥窑瓷器“铁足”特征。