海洋贸易牵涉大船、大资本,也牵涉小船、小人物。道光十五年,一艘英国商船在广东阳江附近海面遇劫,清朝大举追捕,缉获香港西贡渔民若干名。香港中文大学历史系卜永坚教授通过该案件,将探讨了十九世纪海洋贸易的运作和水上人的生存方式。

本文整理自2021年4月24日卜永坚教授以“道光十五年英船劫案与香港水上人”为题的讲座。是次演讲内容围绕一桩发生于1835年广东海面的英国商船遇劫案件而展开,卜教授曾于学术论文《史料介绍:1835年英船于广东遇劫事件》(收于《华南研究资料中心通讯》第26期)中对此案件进行过仔细的分析。

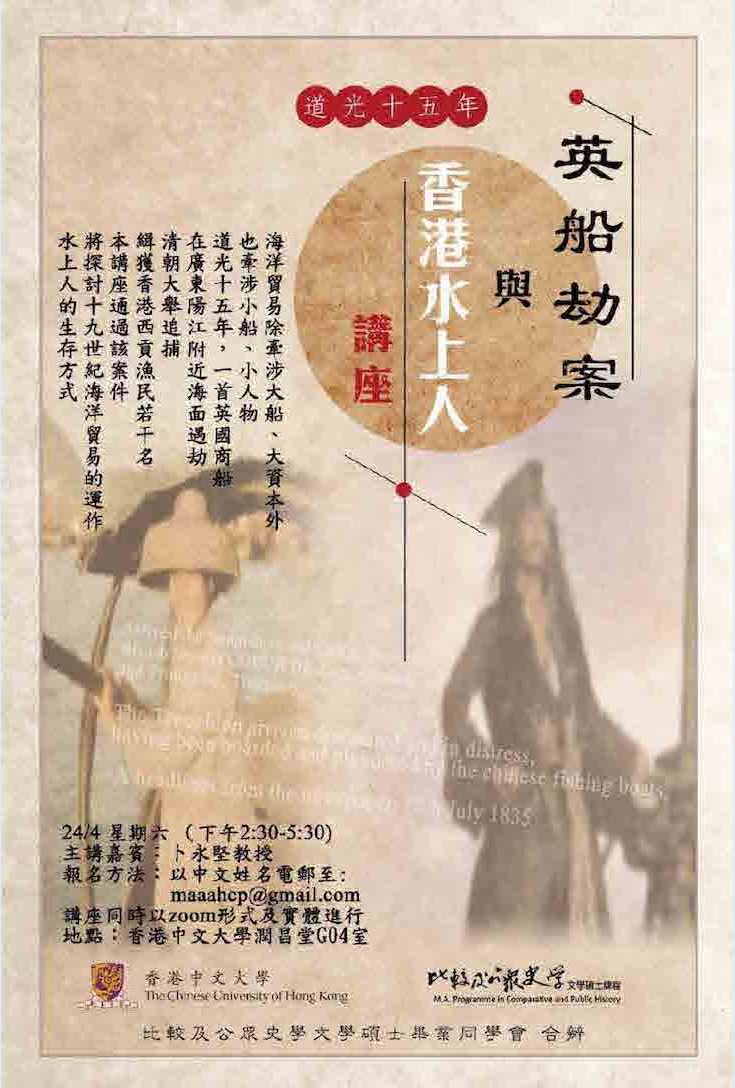

讲座海报

演讲伊始,卜教授先借用港产片《线人》与《门徒》中的情节作为开场白。电影描绘了警方与黑社会相互角力的过程中,警方为求获取情报,与男主角签订合约,安排他成为协助举证的 “线人”;另一方则为了保护自己的利益,去试探男主角是否就是那一根被安插在身边的 “针”……

电影的情节固然是为求将气氛推向非常压抑、暴力的一面,但卜教授指出,“线人”并非只存在于电影世界之中,实际上,“做线”“买线”“购线”这类词汇大量出现在明清时期的历史文献当中。同时,“眼线”“线眼”也可以成为日常生活中的一部分,更不会像电影情节那样煞有介事地签约盖印,去明确双方的身份。在“蛮烟蜑雨”的水上人世界之中,这类情形也同样存在。面对这样一个奇怪的生态,我们难以用固有的、陆地上生活的眼光和法律逻辑去理解,我们可以利用现今各类研究工具(如“中研院”两千年中西历转换网站),去解读这桩历史案件,从而重新审视水上人的生存之道。

还原英船劫案

故事要先从一则登载自1835年7月14日英国商人在广州和澳门发行的《Canton Register》周刊(广州纪录报,又名广东纪事报)的报道开始说起。该则新闻写到,一艘名叫“哆啰噸”号(Troughton)的英国商船从伦敦出发,经新加坡开赴广州的过程中,在南海航行时遇到风暴,船帆吹破、桅杆与舷墙均被飓风吹毁。7月9日,该船駛抵阳江县(今广东阳江)海陵岛和新宁县(今广东台山)上川岛之间的沿岸海面,于是船长雇用了14只当地人称作“虾罟”的拖船帮同拖带航行,但也因此让渔民洞识“哆啰噸”号船员精疲力尽、船身严重受损的状况。当晚,船员正在吃饭,两艘渔船突然出现,分别冲至“哆啰噸”号船尾两侧,渔民向船长和大副投掷石块,并轻而易举地登船抢劫。为数300多名手持刀剑的渔民,将船员制服捆绑,然后攻入船舱。在这过程中,船长曾决定与劫匪同归于尽,向燃烧之处投掷火药,但并未如预期般引起大爆炸;大副不敌从船舱的窗口跳海逃生,但旋即被截获。渔民在粉碎所有抵抗之后,劫去21箱财物。事后船长报称损失7万多银圆。事件中双方均有人受伤,但无人死亡。

《Canton Register》对英船劫案事件的报道奇怪的是,该篇文章开头说事件发生在报纸发刊日的“上周四”(即7月9日),但在文章的结尾处又说劫案结束于周一晚8点,那此处所云的“周一”又是指7月6日还是13日呢?我们需要更多的材料参照对比。这件案件同样收录在关天培的《筹海初集》。作为时任广东水师提督的关天培,负责处理这桩案件。而他在7月11日(农历六月十六日)向两广总督的汇报《风闻夷船在洋遭风被抢委查拿赃犯稿》内,对于事件发生的日子也没说得很清楚,提到该船是“本月初六日”(7月1日)遇到风暴,“初八日”(7月3日)被抢。该公文内甚至将案发地点误以为发生在万山群岛,直到17日提交的公文才更正了案发地点。卜教授提醒我们记住柯文的教训:史家要尽可能恢复历史真相,但不应该对史家作不合理的要求,史家也因此不必太为难自己,因此我们也无须过分介意《Canton Register》报道的含混不清。同时,当阅读这些公文材料之时,我们需要留意文中所用“奉、札、委、咨、行、仰”这类动词所反映的撰写人与收件人之间在官僚层级的尊卑关系。另外在引用文献过程中,我们也需要多了解文本的流变过程,例如上述关天培所著的《筹海初集》。尽管该书现今流传的是道光16年(1836)刻本,而影印的版本多达三种,因此在使用中需要多加留意。

侦查与破案

“哆啰噸”号被劫后在澳门北面的金星门泊岸,随即报案至澳门军民府,该事件很快便转交至两广总督卢坤的手上。卢坤随后便知会广东水师提督关天培,要求迅速破案。在处理该案之始,关天培便很早命令手下“多购眼线”饬查,着重留意银圆的去向,因为疑匪抢夺的洋银圆和洋货,必定是新铸银圆,与市面的洋银不同,且洋货额易于辨认。同时,关天培命令他的得力手下——提标右营守备周国英挑选得力士兵,“改装分赴”各地渔民船只聚集之处侦查匪踪。

很快,周国英便交出成绩。他在报告中提到,7月15日,他和部下在平洲(今香港坪洲)就发现了一名名叫黎得有的疑犯。经周国英等沿途追踪,发现黎得有是“钓艇蛋民”,“素日惯做夷船带水”,“会说夷话”。在7月10日,黎得有在平洲“身带新铸洋钱数十圆”购买杂物。16日,周国英追踪至长洲,从当地铺户得悉黎得有于7月11日又在长洲(今香港长洲)的墟市中“用新洋银百圆在墟取买绸缎等物”。紧接之后一天,周国英等人便在佛堂门、量船湾(今香港西贡粮船湾)等处获得黎得有的行踪,黎昨天于量船湾“归还铺账百余两,俱系新洋钱”。于是,周国英等在7月25日根据线人黄大英的情报,率领官兵在平海小星洋面(今广东惠州惠东县小星山岛附近海面)赶上黎得有的船只,逮捕黎得有、黎得全兄弟及其家眷,包括五名妇女、四名小孩,而且搜出新洋钱379圆。根据黎氏兄弟的口供,官兵得知尚有“伙犯”刘亚养和马亚六二人,他们目前在湾头。随后,官兵“分投购线”,后据线人指明,在湾头的下沙逮捕了刘亚养,搜出新洋钱22圆。但由于刘亚养“狡不实供”,官兵暂时未能掌握马亚六的动向。

从刘亚养被周国英逮捕后的口供中,我们可以知道更多关于劫案的经过:刘自己是“新安蛋民”,和马亚六在黎得有船上当水手。农历6月初,黎得有得知洋船遇到风暴,便驾船前往。洋船船主招雇了包括黎得有在内的15条渔船,拖带洋船泊岸,本已谈好价钱,但由于洋船船主没有依约支付全费,渔民见洋船人数不多,“即于十一日搬抢洋钱”。黎氏兄弟是船主,分得一箱洋钱,约有3000圆,而刘、马二人作为水手,各得500圆。黎氏兄弟的供词则否认参与抢劫,只不过其他渔船抢劫洋船时,他们在场,渔民恐怕他们张扬,就送给他们300多圆。关天培认为刘亚养已承认参与抢劫,不容黎氏兄弟“狡避”,便决定将其押解到广州,作进一步审讯。

清代广东沿海(截图自谭其骧《中国历史地图集》)

随后,之前曾协助官府逮捕黎氏兄弟的的新安县武生黄大英禀告,献出赃银650圆。黄大英供称,自己在量船湾经营一家名为“新裕泰”杂货铺,并与周国英认识。周奉命查案至新安县时,到黄的店铺说明案情缘由,即时拿出100圆花红银,委托黄收买情报,并答允捉到犯人后再加奖赏。黄大英想起黎得有最近到他店内买货还账,用的是新洋钱,即交出一枚予周审查,由是锁定黎氏兄弟等为目标疑匪。在花红银的鼓励下,虽连日风雨交加,但渔民“贪得重赏”,“不避风雨”,四处追捕黎氏兄弟。到了7月25日,渔民和官兵在平海海面围捕黎氏兄弟时,黄大英的伙计和各渔民在黎氏兄弟船上搜出680圆银圆,他们“见利垂涎”,即把这680圆赃银“各自分藏”,以致周国英的官兵,只搜得379圆。黄大英得知渔民私分赃款一事后,即命伙计向各渔民追讨,共追回200圆。黃大英更是想起一位名叫黄有广的蛋民近日来店,说自己要装置船只,请黄大英代为寄存一笔450圆。得悉黄有广这笔银圆竟是赃银,便随即禀告,详细说明以上情况,将此合共650圆赃银呈交关天培军营。

卜教授指出,过往从欧洲到中国贸易的船只,到达中国邻海之时,需要当地渔民拖带,以避开礁石,因此港口附近沿岸有很多渔民都从事着“带水”的工作,船主需支付相应的报酬。若是当双方就谈判金额出现纠纷之时,船民或出于愤怒,继而上船抢劫,因而在公海上谈判的过程中,交易和抢劫的分界线实际上是非常模糊的。透过阅读这些公文,同样可发现公文中充斥这些“购线”、“买线”、“作线”、“眼线”等词汇,这表示官府在侦办案件的过程中,是非常愿意收买线人以获取情报的。就如案件中的线人黄大英,实际上是当地的拥有一定势力的豪强,不但与水师军官周国英称兄道弟,并且有武生捐纳所得的功名,还是粮船湾杂货店的老板,又刚好疍民黎得有欠了黄大英的债,同时又能召唤附近的疍民去协助追捕。因此这类线人的身份不一定是边缘底层人物,官府也要靠地方上一些有实力的人来做线人,前提是线人必须与官府的目标任务有关系。从记载该案件的资料可知,官府大概用了十天即便破案,这恐怕是因为事件涉及外商,所以两广总督格外留神。若遇劫的是中国商船,则船主多半不会获得多少援助。另外,在没有现代法证技术的年代,案发地点又是在海面,如此短的时间就能破案,想必官府在处理地方案件的时候,很容易透过粗暴的执法来实现结案。当中逮捕的渔民中,有多少是真犯,有多少是无辜百姓,则无从得知。追讨回来的赃款中,有多少是行商奉命赔偿,有多少是官兵把渔民的银圆当成赃银充公,也不得而知。

水上人的生存之道

那么,我们应该如何重新审视倚水维生的水上人世界?像黎得有这样的水上人,行水、带水到底是一种怎样的生活?作为官府“眼线”的黄大英,不仅认识当地水师高级军官,拥有一个武生衔头的科举功名,又是粮船湾新裕泰杂货店的老板,还是黎得有的债主……如此多重身份的人物,我们应当如何理解这样多面的形象,乃至如何看待水上人和陆上人的权力关系?

实际上,卜教授认为在沿海地区,像新裕泰这类的店铺十分普遍。由于水上人的生活模式,他们需要有一个陆上的固定地方来方便储存他们的财富、出售他们的鱼获、以及定期维护渔网船只。渔民初次出外捕鱼之时,也需要一笔钱作为投资,这就要向附近一些人借钱,之后利用鱼获来偿还债款。同时,在缺乏先进冷藏技术的年代,渔民也需要大量的粗盐来腌制保存他们的鱼获。但由于水上人无法轻易购置一块陆地以及获得上岸定居的权力,因此在处理这些日常生活细节之时,就需要依靠陆上居民的帮忙。而像黄大英这类掌控渔民所需的资源的人士,很快便成为可以控制这些渔民的地方豪强。另外,倚水维生的水上人在明清时期无法轻易获得参加科举考试的资格,因而难以通过读书来使自身的身份得以晋升。这样的结局便使得水上人或迟或早陷入弱势的地位。

卜教授提到人类学者尤金·安德森(Eugene N. Anderson)于1960年代观察香港青山湾渔民的生活时发现,渔民平日装置船只捕鱼和维生,需要一笔预备资金,这笔资金大多来自渔栏这类机构的贷款。理论上,渔栏贷款的利息为20%,但是,渔栏放债收息的方法是很有弹性的。鱼栏通常不会向渔民硬性收取20%贷款利息,而是等到渔民捕得丰富鱼获时,才连本带利扣除。但是,由于渔栏对于利息的定义含糊(有时是单利息,有时是复利息),而且故意将账务保密,渔民根本不清楚自己所欠债务的细节。结果,渔民无论捕得多少鱼获,都只能用来还债,而大部分渔民在大部分时候都欠下渔栏的钱债,分别只是债务之多寡,能够摆脱债务的,绝无仅有。同时渔民不能轻易转换渔栏,因此这样的情况下,鱼栏与渔民的关系是可以延续几代人的。鱼栏可以控制一个渔民家庭的几代人。可见,渔栏对于渔民的经济剥削,甚至发展到人身束缚的地步了。到了1950年代,港英政府已经对此情况有所察觉,曾经尝试设立官方的蔬菜供应处这类市场机构,目的就是希望消除原有的鱼栏在批发流程中的垄断,让渔民或农民的讨价还价的能力得以提高。

1960年代香港的情况尚且如此,那么一百多年前的1835年的新安县恐怕也相差无多。卜教授引用一段来自明末新安县令周希曜所记录目睹到海边水上人的生活细节:

海洋聚劫,多出蜑家。……蜑艇杂出,鼓棹大洋,朝东夕西,栖泊无定。或十余艇,或八、九艇,联成一[舟宗],同罟捕鱼,称为罟朋。每朋则有料船一只,随之腌鱼,彼船带米以济此蜑,各蜑得鱼,归之料船。……但料船素行鲜良,忽伺海面商渔随伴船少,辄纠诸蜑,乘间行劫,是捕鱼而反捕货矣。(嘉庆《新安县志》)

因此生活于山海之间的渔民,境况十分凄惨。从生活在海洋上的水上人角度来看,他们的生存模式就如劫案中的黎得有、黎得全兄弟一样,由于他们与生活在陆地的豪强间的债务令自身的资金紧窘,加上鱼获数量的不确定,为了填补债务的损失以及增加更多的财富,使得渔民往往不得不在捕鱼之外,需要开发更多新的生存策略:带水、打劫。

卜教授也引述人类学者马健雄在南澳岛的渔民访问,当中提及到老一辈的水上人如何做海盗抢人的经历:当时任何一个人,若想发起一次海盗行动,可以在天黑之后,把一根竹篙粗的一头倒过来,沿着大街小巷一直走。听到倒拖竹篙的声音,大家便知道这是有人邀约伙同出去做贼的信号了。若是有人想参加,就会出门跟在拖篙人的后面,也不做声。一段时间后,拖篙人的后面便会出现一串的队伍。看人数差不多了,大家就出发,抢回来的东西大家平均分,头家就可以分多一点。人人都可以做贼头,只要晚上把竹篙倒过来拖就可以了。(《从广东南澳岛到云南“帕西傣”:对地方文献的解读两例》,收自《华南研究资料中心通讯》第23期)

由此看来,过去的年代水上人做劫盗其实是非常普通的生活模式。渔民的盗劫行为,在民族国家模式尚未全球化之际,是比较可行的。因为海域很难有明确的边界,公海之上,所有船只都有武装,随时于商贸之外准备厮杀。就如生活在草原上的游牧民族,生活在海洋上的人也将劫掠视作日常的一种生产方式。只不过随着民族国家模式全球化,国家疆界、国际公法这套体制开始覆盖全球之后,这种生活模式才逐渐消逝。对于这些水上人而言,行水、带水、捕鱼、劫掠都是其生活中的一部分,同样,做线也是生活的一部分,昨天劫掠,今天也可以为官府做线。现今的我们太习以为常以陆地生活的思维去思考问题,但当我们转变以水上人的生活角度出发,就会发现水上的流动与联系变得更加的广阔。