水力纺纱机发明者理查德·阿克莱特的纪念邮票

(为2009年英国皇家邮政发行的《英国工业革命的中坚人物》8枚中的1枚,图片来源于网络)

提到第一次工业革命,哈格里夫斯、阿克莱特、瓦特、史蒂芬森等发明家的名字总会浮现在人们脑海之中。凭借跨时代的“大发明(macro-inventions)”,他们得以跻身于工业革命的“万神殿”,为历史所铭记。对“大发明”进行的“微改进(micro-inventions)”在工业革命中同样发挥了重要作用,但“微改进”及其贡献者却常被遗忘在历史的角落。

Peter Maw, Peter Solar, Aidan Kane, John S. Lyons四位学者发表在The Economic History Review上的“After The Great Inventions: Technological Change in UK Cotton Spinning, 1780–1835”为“微改进”正名,通过对1780-1835年英国纺纱机的扩散和改进状况的研究,强调了“微改进”对棉纺织业效率提升发挥了至关重要的作用。

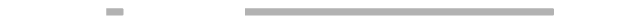

作者的研究主要聚焦于1780-1835年间英国四种棉纺织技术的扩散和改进,分别是哈格里夫斯1764年发明的珍妮纺纱机(jenny)、阿克莱特1768年发明的水力纺纱机(water-frame)、克朗普顿1779年发明的骡机(mule),以及1770年代出现的翼锭精纺机(throstle-frame)。前三者是大家所熟悉的“大发明”,而后者则是少有人知的“微改进”,主要用于纺织棉、毛等纤维,其与水力纺纱机的不同之处在于采用了锡制的中空辊,在运转时会发出“嗡嗡声”,因此得名throstle(画眉鸟)。

在四种机器中,珍妮纺纱机和骡机是“间歇纺”,用于生产更柔软、捻度更低的纬纱;水力纺纱机和翼锭精纺机则是“连续纺”,用于生产较为紧密的经纱。

图1 1835年的翼锭精纺机(Throstle Spinning Frame),藏亨利·福特博物馆

为了检验“大发明”和“微改进”对棉纺织业带来的影响,作者收集了1780-1835年英国各地的历史报刊,根据“棉花纺纱”“棉花厂”“棉花机械”“棉花纺纱机”“骡机”“珍妮纺纱机”“水力纺纱机”“翼锭精纺机” 等关键词提取了有关棉纺机器的广告。这些棉纺机器广告主要服务于破产工场拍卖、私人租赁、制造商出售,提供了机器类型、机器数量和锭子数量、机器尺寸这三个层面的信息。报纸广告并不是一个完美的史料来源,有关机器制造方式和制造者的信息仍然是缺失的,但相较于既有研究所采用的纺织业普查等史料,其具有覆盖时间长、观察样本多的优势。在此基础上,作者构建了一个包含1465组广告、20000多台纺纱机的历史数据库。基于该数据库,作者发现:

从区域分布的情况来看,曼彻斯特和格拉斯哥在棉纺机器广告中所占份额较高,同时不断上升,1815年后占到了80%以上。这种变化反映了英国棉纺织业出现了空间积聚的趋势。

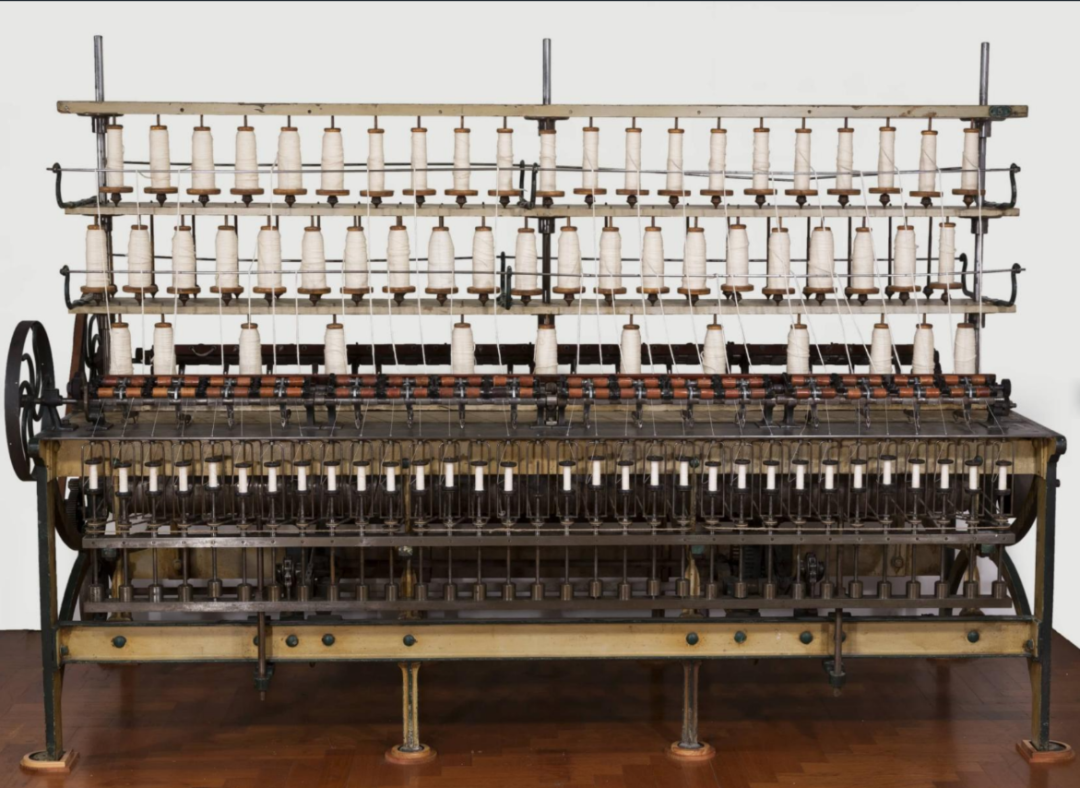

从技术扩散的情况来看,从图2可以看出,骡机在1790年代中期后快速取代珍妮纺纱机。翼锭精纺机对水力纺纱机的替代过程则相对平稳,主要发生在1800-1805年期间,之后成为了第二流行的纺纱机,仅次于骡机,占到了30-40%。

图2 1780-1835年棉纺机器类型变化情况

从技术改进的情况来看,用锭子数度量的机器尺寸可以用来衡量机械设计和结构改进。骡机的锭子数经过了技术改进,在1820年代达到了300个,而其他纺纱机的锭子数为100-150锭。这说明了骡机的改进是英国棉纺机器规模增加的关键,使得“间歇纺”的机器尺寸增加了三倍。与此同时,从水力纺织机到翼锭精纺机的转变,使机器尺寸平均增加了50%。

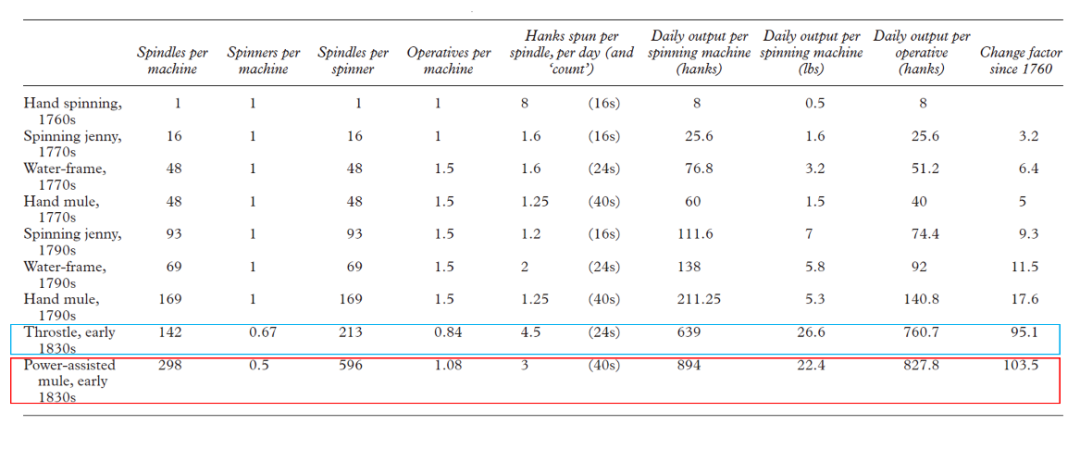

从技术扩散和改进的效果来看,作者选取了四个重要节点,分别为手工纺纱年代(1760)、大发明年代(1770)、早期扩散年代(1790)、研究截止年代(1830)。在大发明年代,珍妮纺纱机的生产率相当于手工纺纱的3倍多;相较之下,水力纺纱机和骡机的生产率提升更高,骡机的人均产量增加了5倍,水力纺纱机的人均产量增加了6倍以上。1780年之后,伴随着纺纱机器的快速扩散,产量伴随机器尺寸的增加而增加,但水力纺纱机的尺寸增长较为缓慢。

到了1790年代,人均机器纺纱量是手工纺纱量的9-18倍,是1780年之前使用的第一代机器纺纱量的1.5-3.5倍。到了1830年代,骡机的产量达到1790年代的6倍,归因于纺锤数量增多、劳动力需求减少、机器运行速度加快。与此同时,从水力纺纱机到翼锭精纺机的转变提高了“连续纺”的生产率,到了1830年代,翼锭精纺机的日均纺纱量是早期水力纺纱机的8倍,机器运行更快,人力需求更少。如图3所示,“大发明”在经过“微改进”之后,其生产率得到了飞跃。

图3 1760-1835棉纺生产率情况

(蓝色框内为翼锭精纺机的生产率、红色框内为改进后骡机的生产率)

作者认为棉纺机械化带来了生产率的提升,不过这种提升并不是一蹴而就的。有些历史学家夸大了“大发明”在早期所带来的生产率进步,但事实上,技术普及和技术改进才是生产率持续提高的关键。通过“微改进”,纺纱机器更大、更快、更稳定,到了19世纪30年代初,骡纺的产量提升了20倍,“连续纺”的增长了15倍,对哈格里夫斯、阿克莱特和克朗普顿的原始设计的持续改进是生产率飞跃的关键所在。“大发明”及其发明人因其开创性为世人所铭记,但对原始设计的“微改进”及其发明人同样不应受到忽视:这些改进与最初的技术发明一样重要,都是工业革命的重要组成部分。

轮值主编:蒋 勤 责任编辑:彭雪梅