新京报讯(记者田杰雄)11月17日,2022北京·昌平生命科学国际论坛在线上开幕。主论坛上,中国科学院外籍院士、生物学家、北京生命科学研究所所长王晓东,以《新格局前景下中国医药产业创新发展》为主题,做了主旨报告。王晓东指出,中国医药产业的发展经历了过去的模仿学习,“即‘me-too’阶段,在我看来,这个阶段已经结束了。”王晓东表示,在“中国新药研发2.0”时代,新的命题将是,针对全球未满足的医疗需要,如何开发出中国首创、国际通用的药物。

中国科学院外籍院士、生物学家、北京生命科学研究所所长王晓东做主旨报告。视频截图

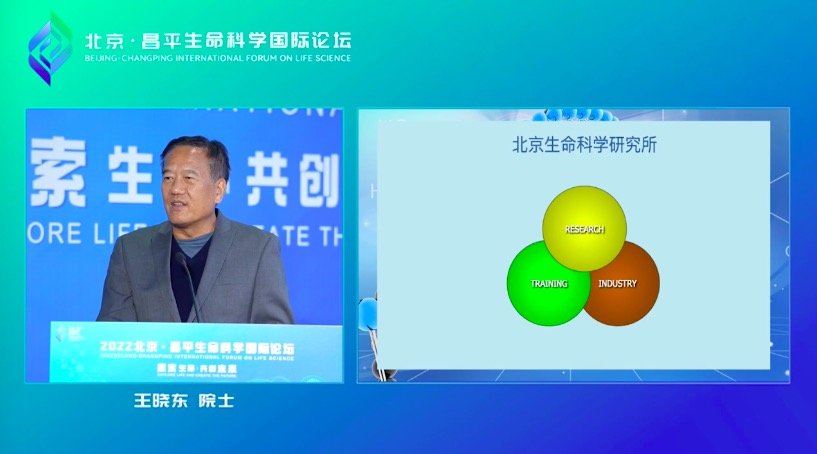

自2003年开始,生命科学园在园区逐渐成立了北京生命科学研究所、国家蛋白质中心、脑中心和最近的昌平国家实验室,在发展初期,还吸引到了一系列人才和技术,同时,更多的孵化器和投资机构,也将实验室的原始创新,通过孵化最终推向市场。王晓东在主旨报告中指出,正是因为这些要素,为生命科学园提供了最原始创新的科学和技术基础。

企业随着发展阶段不同,有的已经成为全球知名的医药企业,更多的还是瞄准全球未被满足的医学需求。王晓东回顾北生所创建之初的目标,是作为中国科技改革体制的试验田,尝试通过体制机制的改革,探索如何把真正的原始创新在中国、在北京、在昌平建立起来。

在这个过程中北生所做了有意义的尝试,也取得了实质的进展,王晓东在报告中举了很多例子——北生所研究院李文辉和隋建华所发现的必需受体,让乙肝病毒药物的开发成为现实;黄牛研究员建立了超过十亿的虚拟化合物筛选的算法和计算平台,未来或将引领药物研发革命;张二荃研究员从虫草中发现了一个小分子化合物,可调节生物节律的振幅对提升生活质量有很大帮助;汤楠研究员发现了发生肺纤维化的分子机理,由此开发出来了针对机理的人源化单克隆抗体。

在王晓东看来,这些例子足以代表,“模仿学习”阶段已是中国医药产业的“过去式”。 在“中国新药研发2.0”时代,新的命题将是,针对全球未满足的医疗需要,如何开发出中国首创、国际通用的药物。“如果要做这些事情,一定要有真正的原始创新,要发现别人未发现的生命过程、病理过程的具体过程,然后有针对性地开发药物。这一切都还是要基于我们非常坚实的科学发现的基础,而这些科学发现,也是生命科学园里每天都会上演的戏码。”王晓东说。

编辑 唐峥

校对 柳宝庆