作者 李祥瑞 来源宁古塔文化工作室

一、峡谷石佛

2005年9月23日,笔者与朋友李世勇、王志君等人在镜泊湖区域采风,大家在王志君引领下到镜泊峡谷拍摄“天然石佛”,当天拍摄活动结束后,笔者似有所感,后来又多次到“天然石佛”处对当地的地理环境全面考察,最终得出一个结论,此处系唐代渤海国龙脉。

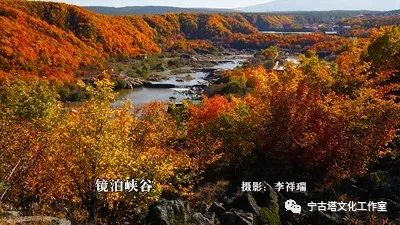

“天然石佛”位于镜泊峡谷,在这里,坍塌崩陷的火山熔岩形成石海,断裂层型如弯月,直立陡峭,与远处绵延起伏的镜泊湖山脉遥相呼应。两山之间乱石滩,一江秋水向东流。

江北山岩壁立,危崖雄耸,一人形巨石在崖下挺身而立,仙风佛骨、神采斐然!正面看去,石佛宝相庄严,似在接受万众膜拜。从东侧仰望,石佛好像一位顶盔挂甲的将军正在指挥千军万马,从西侧观赏,只见一位头戴方巾的文人临海远眺,凝神遐思,将观察角度稍加调整,这位文士又变成一个挺身而出的秦兵马俑,其形象变化之多令人啧啧称奇:难道这石佛真的是一块天造地设的神物,将佛家禅意、兴邦之道融为一身?!此景此景,让人感叹天地造物的神奇!面对大自然的鬼斧神工,人们不由心生敬畏、举目瞻视。

据目测,石佛高约六米左右,面南背北,正面看形态端庄,侧面看身姿态挺拔,似有乘云而去之意。石佛的头部与身体比例相当协调,这在所有已发现的天然石佛中比较罕见。经初步考察发现,石佛是熔岩台地断层塌陷的产物,其背部凸起正好与山崖凹处吻合。当时,绝大多数熔岩石碎裂落入谷底,唯有这巨石承蒙天恩、卓然屹立,历经岁月洗礼,沐浴日月精华,化作一尊形神兼备的佛像。

在云霞明灭间,石佛剪影仿佛传递出更加厚重的历史质感。

登上高崖,石佛所在,尽收眼底。环顾四周,可以发现这里山环水抱,王气聚集,具有“龙脉”的全部特征。尤为引人注目的,就是在乱石谷中,有个馒头型山丘像断崖下的石佛一样超然独立,其曲线与周边的镜泊湖山脉毫不关联,好似被谁家妙手雕琢出不凡气宇,隐显王陵风范。在风水家眼中,也许这一丘一佛就是王气积聚、天成宝地的标记了。

二、渤海国“龙脉”

这片熔岩台地之上、青山绿水之间,曾有渤海国文明辉煌灿烂。公元698年,大祚荣在今吉林省郭化县敖东城建立震国。公元755年,渤海国迁都上京龙泉府(今黑龙江省宁安市渤海镇)。渤海国共历十五代国王,曾四次迁都。上京城两次为都,时间长达163年。

古往今来,建都建城,风水都是放首位。迁都上京之前,渤海国国王必定会派出许多星相卜士,到处寻访物产富饶的风水宝地。

历尽千辛,那些寻找天堂的人们终于在这里停下脚步。遥想当年,星相卜士风餐露宿,跋山涉水,孜孜以求。愿望,年积月累,便成了一往无前的执著。他们在牡丹江中游发现这“龙脉”时,该有怎样的惊喜啊!有人伏地大哭感谢苍穹,有人仰天长笑预见国运昌隆……从此,在这“龙脉”的庇佑之下,熔岩台地上有了四海飘香的响水稻米和显赫一时的海东盛国。

如今,渤海王朝烟消灰灭,空余断壁残垣,只有这天然石佛仍然驻守“龙脉”、遥望中原,心怀福泽后世的旧梦,永久伫立。

三、“龙脉”之谜

我一直在思考一个问题:为什么这“千年龙虎抱,日夜鬼神朝”的一方天地居然人迹罕至、鲜有人知呢?个人分析,从地理上来看,这块风水宝地得以避开世人视线的因素很多。熔岩台地表面突兀、坑洼难行,加上地势较高,如果不走到断层边缘,根本无法观测峡谷中的风貌。石佛身形巨大,似乎容易看到,但石佛的背后是同等材质的熔岩山,因此从对面的镜泊山脉望过来时,石佛与山岩重叠之后便极难“显影”。所以,即使上下游分别开辟了旅游点镜泊河谷和破坏自然环境的采石场,龙脉圣地、天然石佛仍然远离俗世纤尘不染,安享千百年来的宁静。

从石佛背后的高崖鸟瞰,镜泊湖山脉上宾馆楼宇分布,最为扎眼的建筑就是镜泊湖发电厂--据考证这是最早进驻“龙脉”的建筑,镜泊湖发电厂由日本人于1937年创建,1942年6月首台机组发电。

历史上有帝王劈山通水破坏某个王气之地风水以巩固自己江山的实例(史书记载,秦始皇在金陵凿断山岗使淮水通流泄金陵王气),难道这电厂竟然是日本人亡我之心无处不在的历史佐证么?!

宁安,史称宁古塔,曾是“龙兴之地”,公元1762年起,清政府对东北实施了长达200余年的封禁政策清,严禁关内人进入长白山、宁古塔一带采集狩猎,就是因为“龙脉”不可犯!--这种保护“龙脉”风水的“生态意识”,确实值得过度开发自然资源的今人借鉴。

风水学把绵延的山河称为龙脉。清代的《阳宅十书》指出:“人之居处宜以大山河为主,其来脉气最大,关系人祸最为切要。”可见,风水学重视山形地势,把山水地势做为其建设中必须参考的重要条件。六朝故都南京,滨临长江,从西南往东北有石头山、马鞍山、幕府山;东有钟山;西有富贵山;南有白鹭洲和长命洲形成夹江,有虎踞龙盘之势,颇有王气。北京也是一样,《朱子语类》论云:“冀都山脉从云发来,前则黄河环绕,泰山耸左为龙,华山耸右为虎,高为前案,淮南诸山为第二案,江南五岭为第三案,故古今建都之地莫过于冀,所谓无风以散之,有水以界之。”说明了北京以城市为中心,以全国山脉为龙脉的地理优势。

古代风水术同时也认为,掘断山脉改变地形,可以达到泄“气”的目的。一些统治者就想利用改变风水保护他的统治地位,传说当年秦始皇就曾经泄掉金陵王气,在金陵地下埋入大量黄金,锁住龙脉,以巩固他后人的统治地位。

在位于黑龙江省宁安市的渤海上京龙泉府遗址上,也有两处似乎与锁龙脉有关的事情。:1、上京龙泉府遗址上不端不正的“工”型建筑。渤海国上京龙泉府现在有一个博物馆,建得非常奇特,形状是一个“工”字型,(见图一)两个大房子之间有一间走廊式的房子连在一起;方位既不是正南正北,也不在原来的宫殿遗址上;连木料也不是当地的木料。当地人讲,这是一把用来锁龙脉的“锁”。据当地人传说,一九八四年国家前领导人来到镜泊湖游玩,随行人员中有一个高人夜观天象,见镜泊湖东北方向有一团紫气,急忙回报说,此地将出一个帝王。这位领导人不以为然说,这么个小地方怎么会出帝王呢?结果找来陪同官员了解历史,得知此地原是渤海国上京龙泉府时,才重视起来。就同高人一起研究对策,这个高人说,有一个办法可解,就是找到这个地方的龙脉,用锁锁住。这位前领导人就责成他在渤海一带寻找龙脉。这个人找了很长时间,终于确定了放锁的地方,回去通报要在这个地方建筑一个宫殿,叫做博物馆,用以镇住龙脉。

但是此处原是公路,当地的镇领导觉得这地方多年以来就是一个通道,在路上建宫殿有点太浪费,就逐级向上请示,问是否可以不破坏原来的公路。请示逐级上传,不久国务院直接下令,必须在公路上建,并且要求必须沿着公路的走向建。原公路改道,建设宫殿的工程开工了。更加不可理解的是,建筑用的木料全是从境外运来的(众所周知,当地森林资源十分丰富,有著名的小北湖原始森林,连当年故宫博物院维修,都是到那里选取优质红松作柱子)。原来这是那位高人的招术,必须用境外的木料才能锁住此地的龙脉,保证不出现帝王。于是一个花费巨大费用,迁移了道路,由进口木料造成的宫殿出现了。

2、日本人对渤海国上京龙泉府龙脉的控制。

龙脉集结处有朝案之山为佳。朝山案山是类似于朝拱伏案之形的山,就象臣僚簇拥君主。朝案之山可以挡风并且很有趣屈之情,在上京龙泉府的背侧,都是朝山,而案山在哪里,过去曾有多位老者说,渤海城左前东南方的平顶山,就是一个巨大的书案。镜泊峡谷下游的龙脉石佛从正面看似胸怀沟壑的佛祖,从左边看像一个统领千军万马的将军,从右边看像一个头戴方巾的圣人学者,向前略倾,呼之欲出。登上谷中圆丘举头东望,牡丹江蜿蜒向下,似巨大的龙身镶嵌在坚硬的石壁中,绵延三十里,从渤海国背侧径直向东而去,像一条昂首的巨龙,驮着渤海国。这山丘,分明是龙嘴中的明珠,灵气十足,聚集了来自张广才岭和镜泊湖的气脉。这一丘一佛一沟壑的景观象一个巨大的砚台,与渤海国东侧的平顶山(风水师多评该山为渤海国的笔架)成为绝配。

明代蒋平阶在《水龙经》中指出,识别生气的关键是望水。“气者,水之母,水者,气之止。气行财水随,而水止则气止,子母同情,水气相逐也。夫溢于地外而有迹者为水,行于地中而无形者为气。表里同用,此造化之妙用。故察地中之气趋东趋西,即其水或去或来而知之矣。行龙必水辅,气止必有水界。”这就讲清了水和气的关系。而峡谷石佛处山拥水抱,深藏不露,氤氲飘荡,水盘桓于此而聚气,又蕴势泻下,几经曲折,到渤海国宫城北侧一公里的石砬子处的江湾(现渤海风情园黑水古寨)处,气又一次汇聚,形成山环水抱的绝佳风水,成为渤海国王宫后巨大的气脉。由此可见,此地就是渤海国的龙脉,支撑了渤海时期的勃勃生机和强盛的统治。

虽然渤海故国由盛到衰已经过去了一千多年,但是此地仍然成为几个国家觊觎的风水宝地。

近一个世纪来,中国、日本、俄罗斯以及朝鲜半岛等国家都在进行渤海史研究,许多问题,包括一些基本问题仍存有分歧,如渤海与高句丽的关系,特别是渤海是否高句丽继承国的问题,长期以来都是国内外学术界争论的焦点之一。(引马一虹语,2002年第三辑《欧亚学刊》)朝鲜人看中了这个地方,总想有一天认祖归宗,日本人更看中了渤海上京龙泉府这块宝地,为此,他们对东北地区做过极为详细的勘测,有一些资料到目前还领先于我们。近年来屡次有回访的老日本士兵可以证实,日本还一直企图霸占这个宝地。在当地,六十年前,日本人就企图在东京城建都,地址选在东京城镇东部的平岗上(现石岩镇包括石岩农场的广大地域),据说东京城镇由此得名。

综上所述笔者认为,是日本人破坏了渤海上京龙泉府的风水。1937年,日本人在上京龙泉府龙脉的江对岸西南方向修建了一个水电站--现镜泊湖发电厂,出水口正对这里,对龙脉的风水有了严重的冲克。

相信什么都研究的日本人必定精通风水学。要不然的话,怎么那么巧,日本人刚刚侵占东北就在这个龙脉之地的对面选址修建了一个地下水电站,几公里长的隧道引来镜泊湖巨大的水流如箭一样直冲上京龙泉府的龙脉,是否也有与秦王一样的居心,就要请列位专家及大师评判了。

2005、9、25

注:目前,渤海国“龙脉”景观处已辟建石海公园项目获得保护。

满族文化网