历史人物被误读是常有的事。有的是被外力扭曲,有的是受一时一地地潮流影响,有的是不同解读者各有方法或角度,都自称其描述的才是“真实的”。而有的,却可能是当事人留下的材料,在情感色彩上从一开始就完全被后人误会了。

用文化学者栾保群的话来说,不正经的人装正经,太过寻常,正经的人偶尔装一下不正经,反倒被当真了。他说这话指的是明清之际的史学家、文学家张岱,而他本人亦是张岱《石匮书》等作品的当代校点者。

古往今来,多少人为了活在诸种光环之下而费尽心机,而又有多少人克制名利之欲,不断自省甚至自嘲。张岱当属后者。关于他的史学创举自不必多说,且说一说他的名篇《自为墓志铭》,在其中,他开篇即说:

“蜀人张岱,陶庵其号也。少为纨绔子弟,极爱繁华,好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,兼以茶淫橘虐,书蠹诗魔,劳碌半生,皆成梦幻。”

张岱是一个长寿的人。明清交替,感怀之时,他在知命之年写下《自为墓志铭》。全篇像是混迹红尘,看破红尘。难怪有后人将此时的他比作“贾宝玉”。那么,他果真是一位纨绔子弟吗?

张岱(1597年-1689年)

在张岱有玩物玩世谑癖几乎已成定论的今天,栾保群撰文来稿,剥茧抽丝,向我们评述了一番张岱其人其事。张岱的文章突破“宗经”“载道”原则,不为宗教或政治服务,而专注于平凡人、平凡事。在今天去看四百年前的张岱,除了理解他的锋芒和小品文才华,还另有一番察人的意味了。

撰文 丨栾保群

1

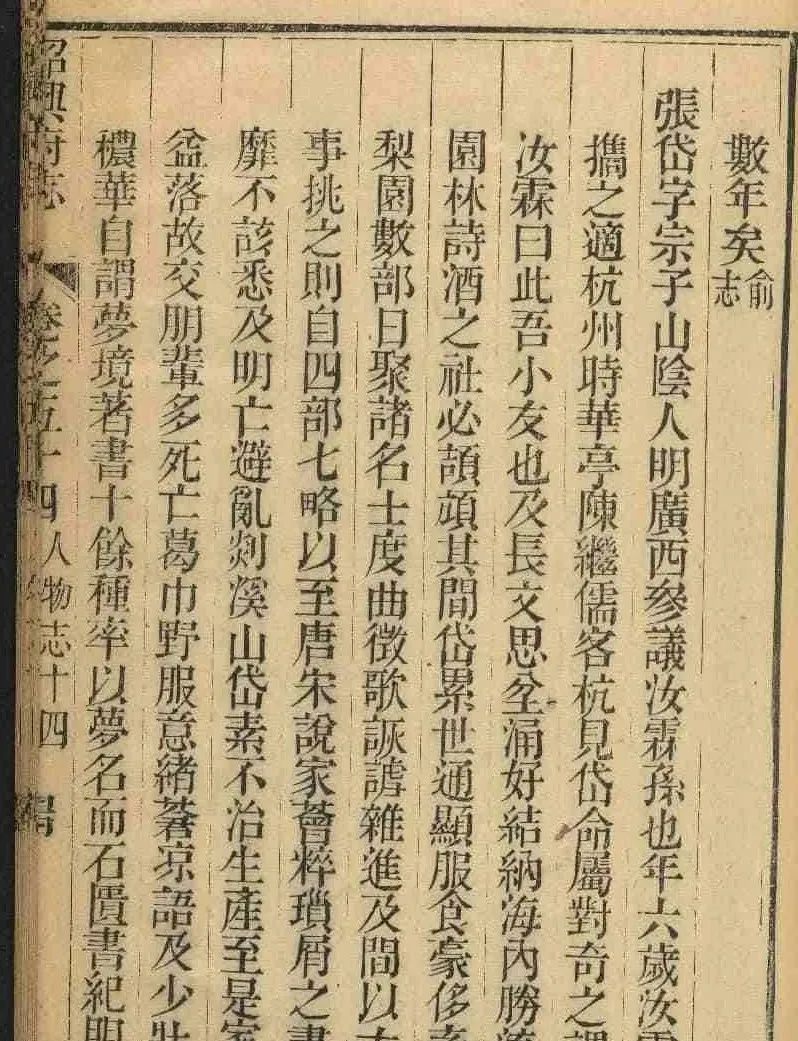

张岱,为浙江山阴(今浙江绍兴)人,祖籍四川绵竹(故自称“蜀人”),图为《(乾隆)绍兴府志》人物志中的张岱介绍。

不正经的人装正经,这不仅是司空见惯,而且是一种常态。而正经的人偶尔装一下不正经,虽然大都能让理解者会心一笑,但也难免让主人落入自己的陷阱,或为小人所曲解,或为好心人所误会。张岱《自为墓志铭》中的“少为纨袴子弟”一段就是容易被人误解的一例。“极爱繁华,好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,兼以茶淫橘虐,书蠧诗魔”,再加上《梦忆》(《陶庵梦忆》)一书由于题材限定在对旧日繁华的“追忆”,这便无异于呈堂自供,坐定了张宗子“纨绔子弟”的身份。

当然张岱的爱好者大多是宽容而有正常思维的。吃喝为人生的基本需求,玩乐也是吃饱或半饱之后人生向精神层面的扩展,至于对鲜衣美食、梨园鼓吹之类的追求,虽然读者各人的癖好不同,但大家都能不仅宽容,而且对张岱的多方面的精致情趣还抱有欣赏的态度。

那么这里还有什么“误解”呢?以我之见,其误解就在于认为张岱的前半生就只是精于吃喝玩乐的富贵闲人,鄙夷名利,超于尘外,俨然另一个“贾宝玉”。所以,如果我说张岱不但不轻视功利,甚至很热衷,一定会受到不少朋友的吐槽。然而事实就是如此,但我们可以换一个说法:张岱是个有“雄心大志”的人。

《琅嬛文集》,张岱 著,栾保群 点校,浙江古籍出版社,2013年4月。

2

山阴的张氏家族,兴于高祖张天复,盛于曾祖张元汴,守成于祖父张汝霖,衰于其父张耀芳,到张岱这一代真应了“五世而斩”的魔咒,虽然尚未败落,但无论明朝亡与不亡,张岱年近五十还没有考成举人,这一世是与官场没什么缘分了。而自曾祖张元汴开始至张岱,四世都是长子长孙,作为状元长房的嫡长子,张岱有承续世代簪缨的责任。

他十六岁写的《南镇祈梦》的疏文,“功名志急”、“祈祷心坚”,可以说是自小就牢牢打下根基;在成年屡受考场的挫折,他更是把“公侯之家,必复其祖”当作一种信念挂在嘴边(见《琅嬛文集》中的《五异人传》和《跋王文聚隶书兰亭帖》)。而科举的功名真有人力所不能及者,张岱的挚友祁彪佳比他年纪小五岁,二十一岁时就中了进士,崇祯八年从御史任上辞官归隐的时候,才华并不次于祁彪佳的张岱还在乡试的途中坎坷着。

那么张岱“必复其祖”的信念又从何而来呢?张岱的不同凡庸就在于,他和顾炎武一样,很早的时候就不把科名看作达到人生目标的唯一途径。他在《梦忆》中有多篇谈到工匠和戏剧名家的绝艺,既然一技一艺皆能名世以不朽,他为什么要把自己的人生托付给不可知的科场和考官呢。

《前朝梦忆:张岱的浮华与苍凉》,[美] 史景迁,温洽溢 译,理想国·广西师范大学出版社,2010年9月。

《梦忆》中有几篇写龙山西冈张家园林小景的文字,文章风格多模仿刘同人,分散来看,只见其精致,似乎没有太多的立意。但如果把它们集中排列起来,就发现这是一组有意为之的精妙小品,并不能简单地当成“故意用怪文句”的涩品。高祖张天复的《筠芝亭》质朴无华、气象高远;祖父张汝霖的《砎园》因势成事、华缛雍容;五雪叔的《巘花阁》精巧有余、气局逼仄;父亲张耀芳的《悬杪亭》空中楼阁,终于拆毁。比较而读,篇篇都透露出各自主人的气质和命运,而顺序看来,家族的自兴到盛至衰也如草蛇灰线,蜿蜒其中。

这不是我作为阅读者的遐想附会。试举一端:筠芝亭,在张岱写此文时,早在二十年前就已经为其季祖张汝懋改建,不复旧时面目,但张岱为什么要写十七岁以前的旧日印象呢?因为他写的与其说是筠芝亭,毋宁是张天复,在这篇小文中,“人亭合一”,筠芝亭就是张天复。大家可以再看一下张岱《家传·附传》中对家族几代人亲情变化的叙述,结论云“‘君子之泽,五世而斩’,余之家世自此斩矣”,便可知张岱写这组小品已经蕴藏着对家世没落的感伤,每一篇都是有意地掺入人世的体味。

张岱引为山水知己的刘侗,其写景小品的特色就是以情摄境,物我两融,而张岱这一组带有竟陵风格的小品,正得刘侗神髓,这在本组小品的最后一篇,即写张岱读书处的《山艇子》,尤为触目。此篇中融入更多的象征情趣,写出作者自己在逆境挫折中的倔强不屈和别寻蹊径、另辟天地。在这里张岱以“怪竹”自况,虽不“成材”,但不可以常竹视之,出于竹而胜于竹,它如“金错刀”,如“黄山松”,其志趣“在以淡远取之”。

所谓“淡”,不汲汲热衷于科名也;“远”,其功业在百年之后方能为世所知也。所谓“以淡远取之”,就是于科场之外做事业。

张岱“以淡远取之”的事业就是要做一个史学家,而且是以司马迁为榜样的大史学家。张岱立此志的时间大致在崇祯初年,那时他才三十多岁。此后到明亡这将近二十年的时间,也就是看似做着“纨绔子弟”的时候,他其实一直为这部“明史”辛勤劳作着。

3

与林黛玉等人在一起的贾宝玉。图为电视剧《红楼梦》(1987)剧照。

有人认为张岱在明亡之前是贾宝玉,明亡之后则是曹雪芹,好像他的《石匮书》和《梦忆》等都是在明亡之后所撰著。这真是一个大误解。《梦忆》中那座精致华美让人艳羡的“梅花书屋”,可不是富贵闲人的怡红院,书屋前面的“不二斋”,就是他曾祖张天复的讲学所在,这个让他心生敬畏的院落,除了与一班知交谈诗论文之外,《石匮书》的几百万字草稿都是在此处完成的。

最晚在崇祯十年之前,张岱有向友朋征集明代历朝史料的《征修明史檄》,由此檄可知,他这时已经把家中所藏的《献征录》《名山藏》等不下千卷的文献不但过目,而且做了采录。为什么说他已经采录?因为在数年之后,三世所藏的三万卷书一旦化为冷烟之时,张岱已经有了《石匮书》的草稿,也就是《石匮书》的“长编”,字数肯定数倍于成书,不会少于数百万字。而且这草稿不止一份,因为他亡命山野时只是“携其副本”,另一份则与他祖父的《韵山》手稿藏到了九里山的藏经阁。由此一节,可以想见张岱立志之强毅,行事之缜密。这无疑是“极爱繁华”的张岱鲜为人知的“甘于寂寞”的另一面。

一面是充溢着热爱繁华生活的激情,一面是志在高远的默默劳作,二者合一,这才是明亡之前的张岱。不要相信因为国破家亡的大变故使得张岱幡然悔悟,痛改前非,才成为文学家、史学家这种浪子回头的励志故事。如果没有这场大变故,张岱只能做得更好。张岱在《梦忆·自序》中说的“颇事豪华,今日罹此果报”云云,与悔悟根本不沾边,如果真的是悔悟,他还会把记录繁华的文章收到《梦忆》中么?在明亡的时候,张岱的文章已经达到了炉火纯青的境界,他的史学思想已经成熟,夸张地打个比方,就是未出茅庐,三分天下的格局已经在他胸中了。

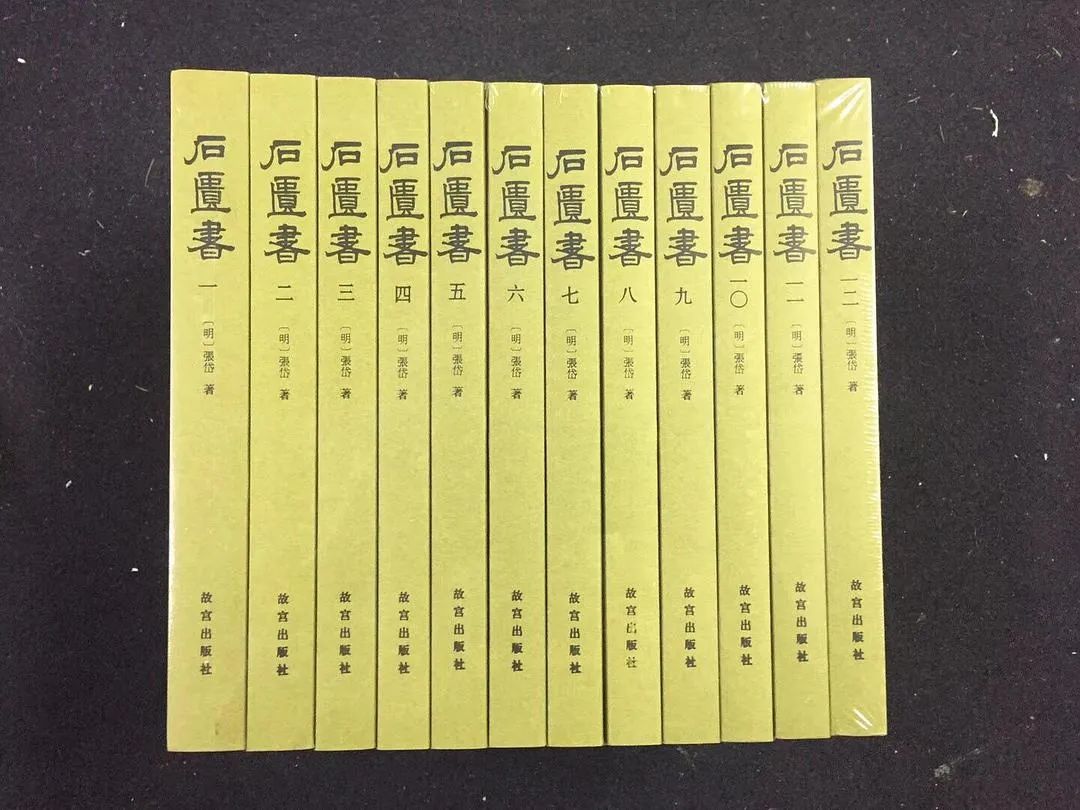

《石匮书》(全十二册),张岱 著,栾保群 校点,故宫出版社,2017年12月。

4

天崩地坼的巨变,对于张岱起始志愿的最大影响就是《石匮书》没能完成。这是张岱一生功业所系,他在“平水一梦”中,祁彪佳的梦魂指示他要不顾一切地“完《石匮书》”,可见此事在他平生知己中也具有极重分量。毫不夸张地说,《石匮书》是让张岱顽强活下去的动力。

在此后数年的艰难困苦中,张岱终于按原定计划完成了从洪武到天启的《石匮书》,而且一个看似偶然的机会,让他续写了崇祯一朝,成为一部完整的明史。然后藏之名山,几百年来一直似有似无地存在于传说之中。终于有一天,《石匮书》的两部抄本奇迹般地见了天日,张岱的半生劳绩近乎完好无损地保存至今,并且在他逝世四百年后影印面世。结果很完美,这正是张岱生前所期望的。他虽然没能用功业振兴他的家运(在那个体制已经成为僵尸的时代,这已经是不可能的事),但其文章之不朽却让山阴张氏的名声播扬于几百年之后。

昔人有云:韩愈之孙韩衮为状元,退之名著山斗,而无人知有韩衮。王守仁之父王华为成化状元,而阳明之名远在海日(王华号)之上。故不朽有三,在此不在彼也。我们完全可以说,如果没有张岱,谁知道绍兴有个状元张元忭呢?

但是,这还不能算是一个有志者事竟成的美好故事,如果张岱在天有灵,可能还会有一个不小的遗憾:他身后声名的鹊起,不是因为他那部投入半生精力的《石匮书》,而是看似不经意间所写的散文小品。

《陶庵梦忆》,张岱 著,栾保群 注解,紫禁城出版社,2011年9月。

张岱生前文名不著,或者说没有超出他的朋友圈。直到死后一百年《梦忆》付梓,二百年而《琅嬛文集》刻行,已经开始为人叹为“笔挟风霜,气吞《庄》《列》,实出(徐)文长之上”。又过半个世纪,在周作人、俞平伯的推介下,张岱的小品在晚明数十家中秀出于林。又过半个世纪,张岱的《梦忆》风行于读书界,短短十数年间就出现了五十个以上的版本。而那部被张岱视为名山事业的《石匮书》呢,虽然在它被发现时张岱已经为读书界称为“绝代散文家”,可是这发现并没 有造成应有的轰动,而且只是作为《续修四库全书》的一种,出版了一种缩小了的影印本,字迹模糊,很少有人能看下去。

这种现象恐怕不能简单地用“有心栽花花不开,无意插柳柳成荫”来解释,当然更不能用发行效果来判断作品价值。原因多多,有必然也有偶然。但我此处只想说的是,张岱对自己多方面的才华也未必能准确把握其重轻。张岱的史学放下另说,我们只看他对自己诗才不时流露出自得之色,却少见夸耀自己的小品,而以我的浅见,他的小品毫无悬念地堪居晚明榜首,至于他的诗,真不知在晚明诗坛中能排到何处。

我在这里提出此点,只有一个意思,就是张岱没有认识到自己小品文的最高水准已经超越了他的前辈,不但胜过了徐文长、王思任,而且也超过了袁中郎和刘同人。结果就是,他没有在小品创作上多投入一些精力,留给我们更多的好作品。

张岱中年以后下笔是非常快的,《梦忆》中像《西湖七月半》《越俗扫墓》《扬州清明》《金山竞渡》等怀念故国城郭人民的众多名篇,都是在山中流亡时写作《石匮书》的间隙完成的。而十年之后,他居杭一年多,就写成《石匮书后集》数十卷。以如此健笔,再写出几本《梦忆》,甚至比《梦忆》更好的集子是并不为难的。遗憾的是,我们现在只有遗憾而已。