作者 | 速棠

编辑 | 苏米

影视飓风创始人Tim,B站内容领域的头部博主,因为一段1分钟长的“相亲”视频“翻车”了。

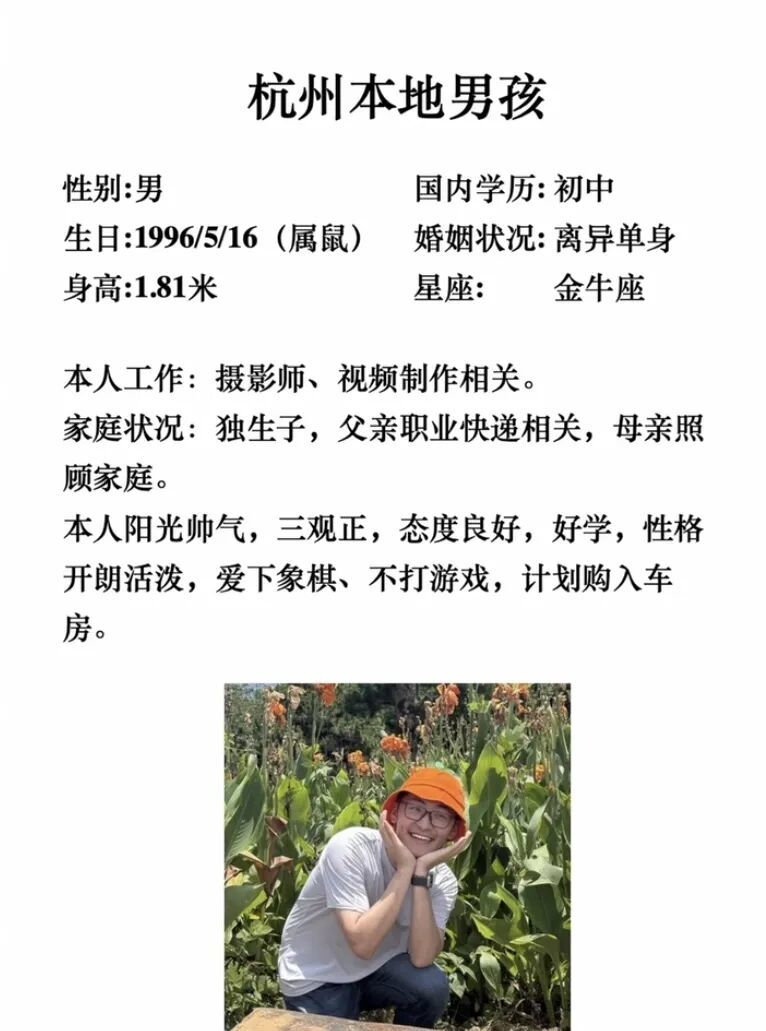

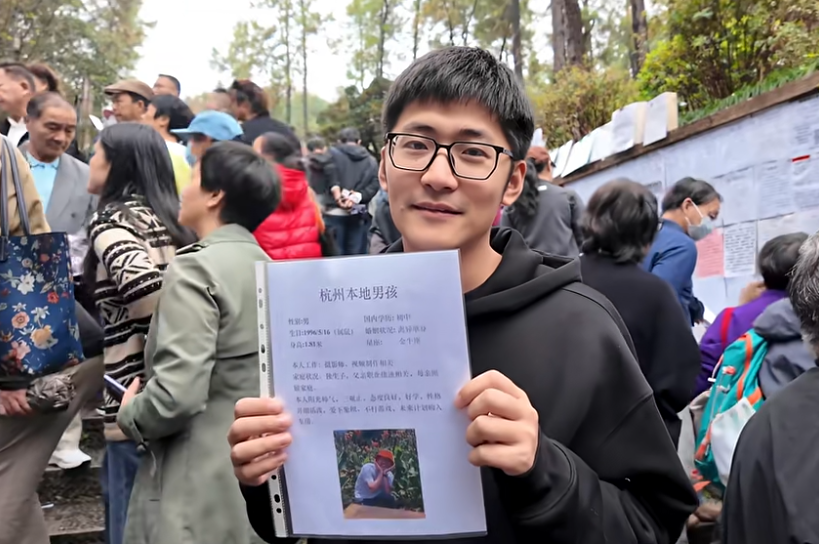

在近期发布的1400万粉丝Q&A视频中,Tim抽中一条“读到我去相亲角推销自己”的评论,来到杭州的相亲角。他“以好充次”,自我介绍是国内初中学历,父亲在快递相关行业,母亲照顾家庭,离异单身,未来计划购入车房。没透露的事实是,他在海外上高中和大学,父亲是圆通快递总裁,且自己是年营收上亿公司的CEO。

一位相亲角的阿姨注意到他“(国内)初中学历”,说他“学历太低了”,另一位阿姨看到“单身离异”,摆了下手,说:“年纪轻轻就离异了。”

一位阿姨说Tim“学历太低了”,Tim回复说“是的,学历太低了”/截图自@影视飓风

CEO在相亲角“社死”,如此反差迅速吸引二次传播,反感的声音渐起。有人质疑其“微服私访”,隐瞒自己的优越条件,引出不知情者的反应,制造错位笑点。这其中,隐含着信息差与微妙的权力差。

对内容团队来说,这是制造节目效果的常规手段,粉丝看到了“熟人被嫌弃的好笑”。但片段进入公共视野后,引起不少反感和批评,这是影视飓风始料未及的。

今天(15)日,影视飓风凌晨1时更新了视频,Tim称面对此次舆情,最开始的感受是,“啊,还能这样理解”。对视频中出现的相亲角阿姨,Tim补全信息,称她们是在相亲角负责介绍的,有工作牌,愿意出镜。

人们提出了一些较真的问题——如此表演是不是有一种“微服私访”的爽感?被邀请来“参与”表演的相亲角阿姨,以及相亲议题所辐射的更多群体,是不是被俯视了,没有得到足够尊重?

10月,Tim在与罗永浩的对谈里曾聊到,自己“随时做好翻车准备”。尽管影视飓风谙熟自媒体规律,但这次“翻车”再次说明,没有绝对安全的表达,和绝对稳固的偶像。

“节目效果”,与隐秘的优越感

回到事件的最初,影视飓风或许会感到“冤枉”。

这期1400万粉丝Q&A,是影视飓风和粉丝之间约定的互动。每逢粉丝量破百万级,Tim和团队工作人员就会出镜解答粉丝提问,满足粉丝要求。在这个粉丝向的亲密语境里,Tim很“放得开”,曾经应要求,作为男装内裤模特出镜。在1200万粉丝Q&A中,一个名校学历的员工出镜,作为对比,花字效果不嫌事大地突出老板Tim是“国内初中学历”。

对熟悉Tim的人来说,这是一种亲昵的表达方式:我认同你的优秀,才不吝于调侃甚至贬低你。其内核是,取笑一个条件足够优越的人,是安全的。

在1200万粉丝Q&A中,一个名校学历的员工出镜,作为对比,花字效果突出老板Tim是“国内初中学历”/截图自@影视飓风

这种前卫、“抽象”的风格延续到了这次相亲视频里。但当粉丝群体的“内部梗”走到杭州的相亲角,性质就变了。它落地在了一个相当现实,甚至浓缩社会痛点的语境中——中国的相亲角。这里聚集的是有着真实婚恋焦虑的人们,以及每一个有可能在相亲市场被评头品足的普通人。

在这里被挂出简历的人,正在学历、家庭、收入上面临四面八方的凝视与挑剔。他们也因此成为了Tim这次行为更广阔的“人间”背景板。这是“精英者”如Tim,与“普通人”之间难以通约的感悟。

《了不起的盖茨比》里的经典论述,用在这里很恰当:每当你想批评任何人的时候,要记住,这个世界上并非所有人,都有你拥有的那些优势。

影视飓风并不一定有“消费普通人”的主观恶意。利用身份反差制造节目效果,是综艺里的惯用套路。但团队似乎忽略了,这种经典手法背后的潜意识,恰恰是“利用”不平等。戏剧性的“反转”之所以带来愉悦,正是因为整蛊者和观众掌握着“信息差”:我知道内情,但你不知道。

Tim在相亲角/截图自@影视飓风

以喜剧创作为例,当我们看到演员“掉凳”、他人“社死”,会下意识发笑。他人的滑稽行为,帮助我们确认了自我优越感——“我比他好”“我没那么蠢”,这种社会地位的确认和自尊的强化,是幽默的引发机制之一,它隐含并预设地位的天然不对等,制造出观看的愉悦。

再比如脱口秀。这种辛辣的语言艺术,调侃和冒犯的往往是富人等强势群体。实际上,这种艺术宣泄,本身就反向体现出现实中的权力结构:强者更有主动性和安全感,他们“值得”被冒犯。

让强者主动示弱,才符合艺术创作的平衡性。无论是霸总掉马文学(“掉马甲”,指角色在故事中隐藏真实身份或能力,前期以平凡甚至弱势的形象示人,后期通过关键事件或冲突,突然揭开真实身份或展现强大实力,形成强烈的反转和“爽点”),还是戏耍富人的喜剧作品,贬抑强者的艺术手法,都保证了心理上的安全。观众松了一口气:他们不至于真的吃亏。但假如弱者反过来“摆阔”,就成了一场道德审美上的灾难,观众看到的只有“他真的很可怜”的挣扎。

从这个角度来看,在公共领域里,“自嘲”是弱势群体的特权。黄西可以在美国的脱口秀舞台吐槽东亚人的内卷、“nerd”(书呆子)属性,同样的话万万不能出自白种人之口。

也无怪有人吐槽,Tim的行为与名校生自称“职业技术学校学生”类似。这类自嘲,看似是冒犯精英的自己,其实是冒犯了同一社会标准下潜在的、大多数的弱势他者,显露出不自知的优越感。

“众口难调”的困境

在粉丝眼中,影视飓风的吸引力在于一贯的真诚与专业,“可以看作新媒体领域的胖东来”。团队过往的作品兼具硬核技术与人文关怀,而Tim的个人形象发挥了关键作用——一个温和的技术宅男,常被当作“团欺”,对于“初中学历”、离婚等私人议题,保持着高度的开放性。

太谙熟内容法则,反而让团队在“相亲角”的视频里陷入了策划者盲区。Tim“自嘲”的内部梗,脱离了粉丝语境,落在不知情的普通公众身上,就成了一种被动卷入的参与,造成被工具化的观感。

更重要的是,“相亲角”本身具有一种社会象征性,天然触及情感上的敏感。譬如,有人进一步联想到求职与招聘,“如果有人拿这种扮猪吃老虎的简历去他的公司应聘,他会多看一眼吗?”

Tim的相亲简历/截图自@影视飓风

在内容创作者之外,Tim的人生脚本是年轻且创业成功的富二代,与之相对的,是在现实规则中步步为营的打工人。对于Tim行为的解读,已经不再围绕他本人,而是两种迥异人生经验的碰撞,是观众以自己的视角,折射自己的痛点。

于是,就出现了一种无奈的情况:Tim做了什么、如何想,并不那么有人关心,剧情的解释权不归他所有。

“相亲角”的争议固然表明,影视飓风对舆论扩散缺乏一定的敏感性,但更远的问题是,处在一个“被解读”甚于“创作”的时代,创作者究竟能在多大程度上为内容延伸的影响而负责?

Tim也意识到舆论的高风险性。他在与罗永浩的对谈里说,自己随时可能因为说错话、员工的举动,或者一件莫名其妙的小事而“翻车”,但他也会自我开解道,“我现在心态还挺好的,为什么你一定要冰清玉洁的”?

Tim在和罗永浩的对谈中说到,“我现在心态还挺好的,为什么一定要冰清玉洁的”/截图自@罗永浩的十字路口

在个人IP和商业品牌高度绑定的环境里,公众人物的品德、价值观与其提供的产品几乎被视为同一件事。一旦个人价值观出现“瑕疵”,质疑便会顺势延伸到其内容品牌;同样地,团队成员的失误也会被外界自动归因到个人身上。

任何小的细节,都可能成为致使公众人物“翻车”的导火索。例如,与 Tim 同时登上热搜的,是董宇辉被批“英语发音差、语法错误”。人们对公众人物的评判,和信息流动的速度一样迅疾、速朽,但它实质上造成的,是对个人行为空间的持续压缩。

Tim 的“塌房”,在某种意义上折射出互联网时代的一条铁律:没有永远的偶像,只有随时可能被推翻的神话。

在内容领域,创新与风险是共生关系,没有一种能同时令所有人满意的表达。Tim “翻车”的热度退去之后,值得思考的是:在一个随时被放大镜检视的环境里,表达者们是保持尝试,还是走向无聊?否则,无论是谁,都有可能在无意中越界,然后在放大镜下溃败。

文中配图部分来源于网络