出品 | 虎嗅青年文化组

作者 | 阿珂可

编辑、题图 | 渣渣郡

电影太长,短视频又太无趣。在这个媒体作品爆发的时代,每个人都能拌着下饭的恋综,可能就成了流量的最大公约数。

谈起恋综,总能说出一些耳熟的流量密码,比如《再见爱人》的麦琳、《单身即地狱》的宋智雅等等。

一般来说,恋综里的拉扯和矛盾才能引爆流量,但今年《逃离朝九晚五的恋爱》给人最大的印象居然是——“无聊”?

想要搞清《逃离朝九晚五的恋爱》(简称《朝九晚五》)是一部啥样的综艺,你看一下它的设定就能明白:

先让嘉宾请5天年假,从北京飞到海南录节目;再把人送回去,在接下来的5天里,一边通勤上班一边抽空约会。

作为职场人,这套流程光听着就已经快累死了,纯纯的是一部打工人恋爱启示录。

就连邀请的十位嘉宾,也显得特别“淳朴”。

以往的恋综,经常用明星或者大网红的形象当成噱头。不在头衔上做文章,就会在工作和背景藏点小心思,反正很少选择平民。

但《朝九晚五》却在素人中选择了十位年轻的北京职场新人。从介绍上看,他们个个就像你公司里那个永远不知道名字的同事一样。

就连岗位也普普通通,应届生估计在招聘软件上都看腻了:直播运营、产品运营、剪辑师、客户经理……一溜看下来,可能也就职业名字长一点的嘉宾能让你做短暂停留。

而打工人这个身份在镜头下,只能用一个字来形容——“惨”。

仅仅是交通工具就显得特别朴实。别的综艺都能接点汽车广子,但在这里,你看不到拥簇的工作人员和热情的路人,甚至连去机场也没有综艺的传统专车服务。镜头一转,全是朴实的且被打码的出租车。

人也都淡淡的。刚开启年假的嘉宾一个个脸上无光,充满班味。拉着行李箱的样子看着也跟要出差似的。

人麻了,是有原因的。

为了让屏幕前的每个人都平等地当一次牛马,节目组贴心地把通勤和加班的片段也放在了先行片里。回想之前每次看恋综都会质疑有剧本,这次却希望是假的,因为打工人看懂就哭了。

在上班的路上,嘉宾们就各有各的痛苦。有的人每天通勤时长需要95分钟,有的人不是正在出差,就是在出差的路上,“客户睁眼我就睁眼”。

当看到骑电驴和小黄车上班的片段,我释怀地笑了,仿佛看到困在早晚高峰的本人。

和其他节目不同,《逃离朝九晚五》在度假的时候没有让嘉宾合宿,而是直接包了一层酒店,每人入住一间。

在邀约环节,嘉宾需要写信,敲门邀请。这一设定加上年轻的面孔们,让观众感觉在看男大女大的合宿生活,显得很是青涩。吃饭环节更是眼熟,感觉跟在午休时间一屁股坐在茶水间和同事唠嗑一样。

但轻松的氛围下,透露出一种专属打工人的紧张。比如,在第一面,就要对身份进行确认。

古有文人酬唱增进感情,今有大厂人用地铁站站名对句。

第一天在餐桌上见面的时候,同为互联网行业的张潇文和李治刚互相介绍完,下一秒就对上了地名暗号。俩人会心一笑,餐桌上立马充满了快活的空气。

别的恋综要说的是南安普顿和曼彻斯顿的英文名,牛马们只会讲你大钟寺,我西二旗。听不懂的人说明没吃过大厂的苦,真是有福了。

还有互相之间的话题,更是逃不出MBTI和房租的职场魔咒。

普通恋综的男女嘉宾之间聊的是感情生活和理想型人设,他们一坐下就开始聊北京各区的房租高低。以往那些弥漫着粉红泡泡的有效开屏,在这里估计抵不过一句我月租七千。

当吃早饭时,司文楷说自己刚裸辞之后,在场所有人的眼睛都亮了。因为这个词在打工人的耳朵里,含金量不亚于多比收到的那只袜子,都象征着一个词:自由。

年假只能缓解上班的阵痛,而辞职才是他们心目中真正解脱。

更别提,节目中的真实上班环节。要是在看综艺的时候你刚下班,那么恭喜你,又可以马上回到工位了。

前有剪辑师程嘉鼎,在备采的时候刚说完工作力度不是很大,下一秒就接到工作电话,一张嘴连面相都变了。

后有企业咨询客户经理冯嘉然,在节目组统一收手机之后,依然坚持深夜开会,陶冶身心。朝九晚五在哥们面前都说保守了。

而李萌和秦雅菲两个女生的深夜聊天,更是打工人姐妹才懂的职场穿搭话题。

按照恋综传统套路,她们本该偷偷分享自己的那些心动瞬间。结果开口聊的还是黑框眼镜、帽子和口罩的通勤三件套,和上班到底要不要化妆的薛定谔问题。

在打工人身份之下,少女的苦恼更不是心仪对象的一举一动,而是年假结束后要面对的公司邮箱。

连“上班”这俩字,在这里都属于禁忌。因为它的威力丝毫不亚于巴甫洛夫摇的铃铛,牛马一听到马上就要心脏病发作,倒地抽搐了。

在第六期最后的沙滩聚餐时,大家正在感伤地谈论生活和未来。司文楷一句嘴瓢“明天上班”也在此刻达到杀伤力的巅峰,直接吓得程嘉鼎蹦起来,连连哄自己:“明儿不上班啊,我再提醒你一下,后天。”

之前我们喜欢恋综,就是因为爱看热闹。无论有没有剧本,它们都会有点剧烈的跌宕起伏。

如果把传统恋综比做浓烈的根汁汽水,那么这部剧就像是兑了水的东方树叶。很融洽,很和平,却少了点观众偏爱的火药味。

但并不是节目不好看,而是正因为它太过真实,我们在生活中早就深有体会。屏幕里的情绪和细节就像身边发生的事,所以有人才觉得乏味。

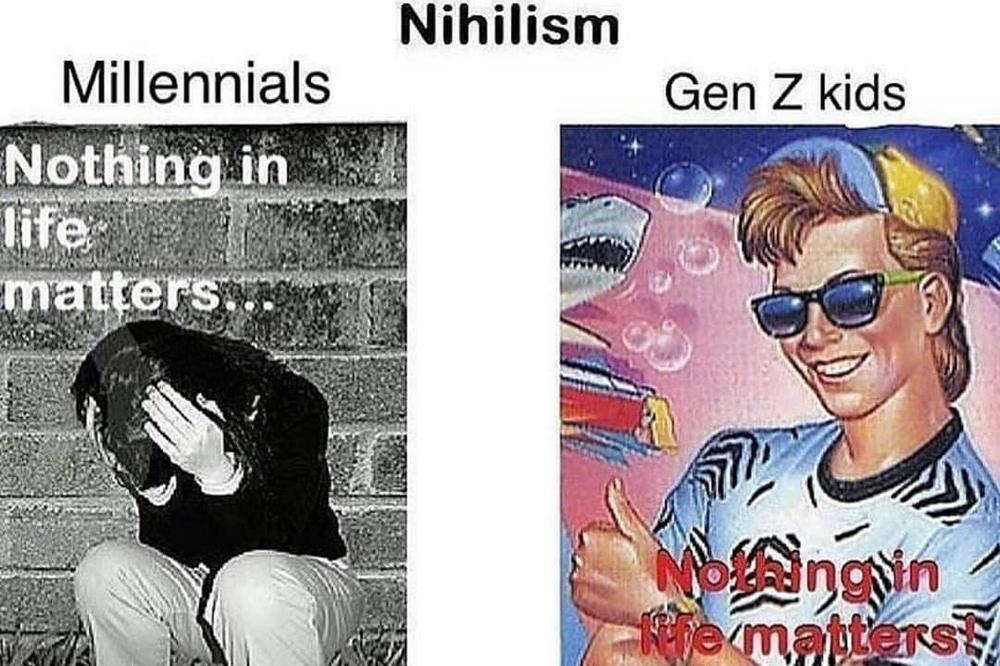

这种被部分观众吐槽的无聊感,其实就是Z世代的我们,最真实的体验。放在更大的角度,也是这部综艺最有价值的地方。

为什么我觉得这部剧的无聊感有价值?因为它反映了当下年轻人的真实处境。

现在网上对这部综艺有一个非常流行的批评角度:说这部综艺之所以不火,是因为请的嘉宾太年轻了,没厚度,在自身内涵和为人处事方面都不满足一个综艺所需要的。

的确,如果细看一下嘉宾的平均年龄就会发现,和之前的一系列恋综相比,这些人的确比较年轻。其中,最大的张小七和司文楷也就28岁,而最小的李萌,则才过完23岁的生日。

也有人质疑他们的职场经历。

虽然大部分人已有几年的工作经验,对社会也有自己的认知。但也存在几个特例:比如今年才毕业的张潇文,其实只上了半个月的班;司文楷更是刚辞职恢复自由身,好像也不算标准的现役打工人。

相比之前那些以职场精英为主角的恋综,显然,按流行说法来讲,这次的嘉宾略不够“社会化”。

但你如果你静下心来,不把它当作找乐子的综艺,而是一部纪录片来看,就会发现它把Z世代年轻人的心理活动全给展现了出来。

现在的环境,对Z世代总是存在各种刻板印象,相信你在社媒或周边人的口中也听到过很多。

比如,说他们不会社交。

这种表现我们之前也聊过,有一种现象被海外媒体叫作“Z世代凝视”,指的是一种长期呆滞的眼神和极少的互动反馈。如果get不到,就请想象一只突然被灯照射而僵直的鹿。

在日常的生活中,人们也经常会觉得00后整顿职场、用网络梗词,以及搞抽象等行为是社交能力不足的表现。

在节目中的初期,年轻的嘉宾们或多或少都出现了这种现象。

作为男嘉宾之一的李治就坦言,自己有点社恐,性格比较腼腆。所以是在多人在场的情况下不太能打得开自己。这导致他在前两期的镜头并不多,最初的邀约也没有成功。

他说:“我当时在想要不要更主动一些,对某一个人去释放一些信号,或者去找一些异性聊聊天。但是我又真的很紧张,就比较抗拒这个事,当时的心理压力也比较大。后面又要出门,又要想办法和有好感的女生多相处一些,就感觉自己的身体和脑子都很疲惫。”

初期的司文楷也被网友锐评“被夺舍了一样”。

刚到酒店时还精力充沛,直接跑去健身房,和张潇文聊起天来也很自然。可一坐到餐桌前,整个人就忽然拘谨起来,甚至紧张到不得不起身来回踱步。

除了社交方面,还有普遍倾向逃避的性格。对风险的回避,在节目中的表现更加直接,即选择拒绝进一步发展。

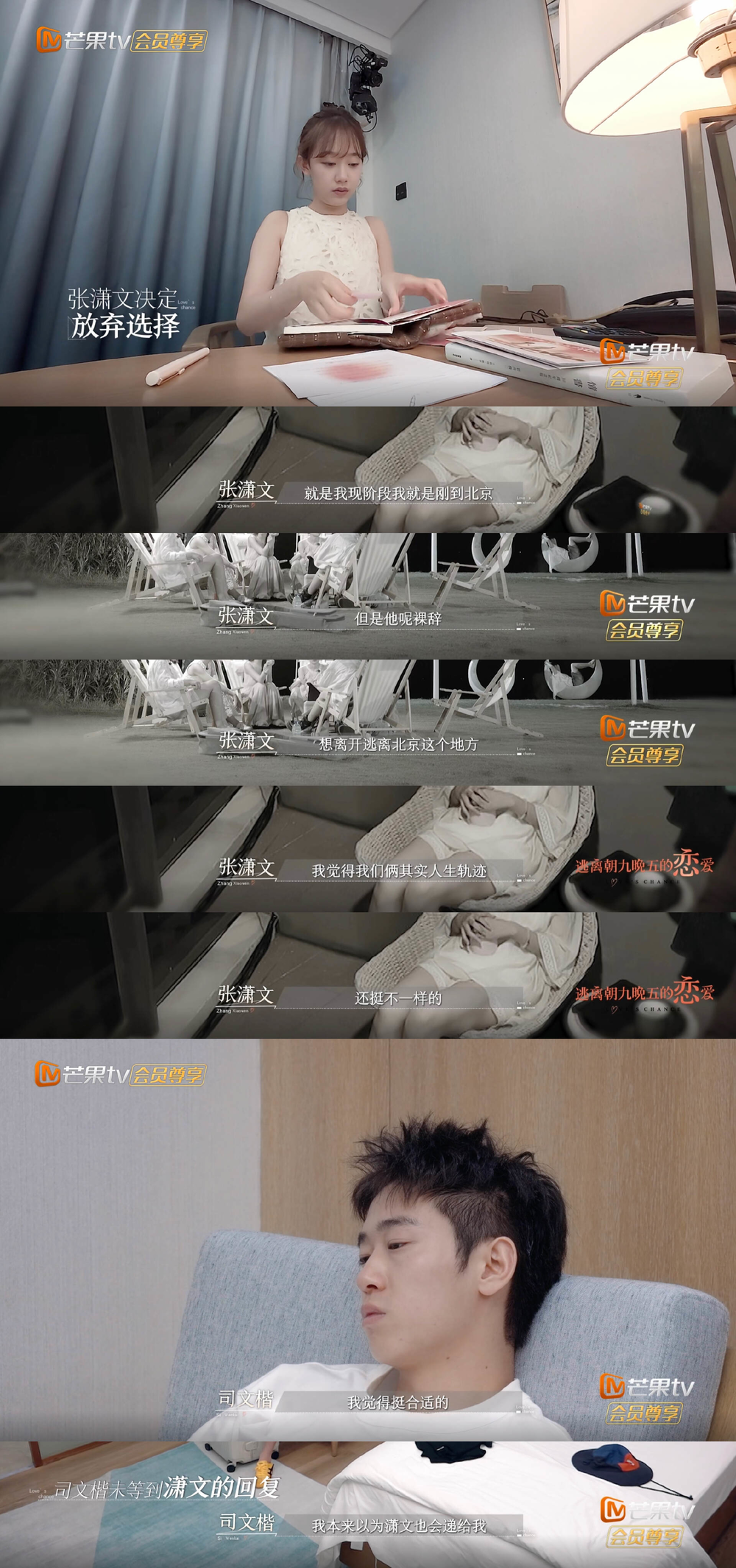

在回归通勤生活前,男女嘉宾之间有一次双选的机会,这也决定了他们在回到北京后是否会进一步发展。热门“双文cp”却因张潇文主动放弃选择机会而就此be。

她给出的理由有两个:

第一,觉得这几天交流下来,还是对对方还是不太了解。

第二则是现实问题:她刚来北京,渴望稳定的生活和关系;而司文楷刚刚辞职,渴望更大的世界。

双方在发展上的不同频,让她觉得“很不一样”,于是主动止损。

而在节目的第六期,回归通勤前,几个嘉宾也决定放弃选择,止步于朋友关系。

有的弹幕无法理解,但如果想象一下就能明白:在亲密关系中,停止进一步发展,回归友谊是风险最小的方法。而主动选择退出,也是一种可以自洽的圆满。

除了以上两点,还有已经被讨论很多的负面情绪。

在恋综上看到眼泪是很经常的事,但以往的弹幕里很少有人说“看不懂”。这也让《朝九晚五》中的哭泣时刻有了点青春印记。

秦雅菲在一次双选中落选后回房间落泪,一部分原因是因为她觉得自己虽然很努力,但还是让对方失望了。

抛开一切剪辑的问题外,她的情绪失控仍然让弹幕感到很疑惑。

在酒店收拾行李的时候,李治也窝在阳台哭了。并不是因为要离开自己喜欢的女生,而是看到桌上的一堆照片和节目组的物料,产生的离别感伤。

第六期结尾,李萌也因为马上的告别红了眼,她说:“遇见你们之后,我的人生充满了光。”

这些真实的细节可能是观众最不理解的地方。但它们也是年轻人最珍贵的真情流露。

就像不狗血的偶像剧情不会被人记住,暗恋的情节没有热恋环节看着有趣,人们对这部恋综的平淡反应也正是如此。

谁都不能只用震荡程度来评判一个情节的价值。整体的写实,和对感伤、拧巴这种青年情绪的呈现,也是这部恋综真正的记忆点。

剧中年轻人做出的细节,似乎验证了大众对Z世代的刻板印象。

他们的行为或许令你不解,但背后其实都存在着社会的影响。因为这不仅是这十个年轻人的个体表现,更是全世界范围内的群体缩影。

比如,不咋会社交,是在受互联网影响下所退化的沟通能力。

最直接的原因,便是现在人们依托电子产品和网络进行表达,因此拉远了真实世界中的距离。但手机和文字,仍旧无法替代现实中的温度。

这种现象也让一些年轻人觉得面对面交流,没有聊天软件通畅,因此选择略显逃避的态度。

张潇文在和李理的聊天中便表示自己“害怕尴尬”。虽然是每个人的共性,但在这一代人身上,这种倾向可能更加明显。

另一方面,回避风险的表现,背后是对外界的不信任。

或许你也会感觉到,这代年轻人警惕心很强,很难相信别人。

这并不是性格缺陷,而和互联网上的信息爆炸直接相关。由于网络世界的低门槛和审核困难,现在,能看见的负面事件和虚假信息都比原来要多得多。

媒体Persuasion也分析过,开放的社媒和社会环境让Z世代看似拥有史无前例的自由。实际上,这种自由也让他们对外界的声音更加警惕,并会过度重视别人的反馈,从而进行自我束缚。

看起来很开朗,实际上只是没招了

在狂潮中,Z世代自然被塑造出了多疑的性格,并且生成有些叛逆的做事风格。

无论是之前“00后整顿职场”的话题风潮,还是倾向短期的亲密关系中,他们都透露出对同事、领导,甚至暧昧对象的不信任。

而看到的世界太多,反而让Z世代处在一个狗熊掰玉米的情境里。

同时,如果用过约会软件的人应该明白推荐算法的厉害之处,只要滑动一个,它就会根据你的喜好和理想型画像,不断推送新的面孔和潜在对象。

即使在没啥浪漫属性的社交软件上,信息推荐也是如此,所以才造就一个越来越厚的茧房。

这也让年轻人们对长期关系的选择非常犹豫。有的人会觉得,更好的人仍会随时出现,于是对一段关系的确定节点,也会选择回避。

负面情绪,更是压力下的产物。

和节目名称《朝九晚五》一样,在当下,工作的压力是每个人都正在面对的问题,具体表现有很多:职场的社交困难、工作的迷茫未来,以及工资问题等经济压力都同时存在。

德勤在2024年的调查报告显示,高达40%的Z世代感到时时刻刻或大部分时间都处于压力之下,其中36%的人认为,工作是造成压力的主要原因。

除了工作本身,经济方面也存在重压。

比如,对于在北上广等一线城市的北漂们来说,房租是个棘手的问题。根据中国房价行情的统计,截至2025年10月,北京的房租水平排名全国第二(第一为上海),月均租金总价为5995元。

而根据58同城近日发布的2025年三季度人才流动数据显示,北京平均招聘薪资为每月8881元。

从平均房租和薪资的比例,就能看出当下北漂们的压力。这也能解释,为什么会有约51%的18至24岁年轻人会选择合租,还有人会选择用长通勤时间来抵消租房的钱。

但,Z世代比以往的人更重视隐私和独立空间。据媒体统计,中国年轻人对独居的偏好在快速上升,预计到2030年,中国独居人群规模将达到1.5亿至2亿。

年轻人在大城市渴望有独立空间,但自己的薪资却无法承担成本。这种心态正成为一线城市打工人的心头大石。

图源:Unsplash

在加班是常态,钱包拮据,前途未卜,一切都是不稳定的情况之下,恋爱的优先级别会往后稍稍。而自身难保的情况下,和另一个个体发展亲密关系,简直就是这个时代的奢侈品。

李治也说,自己在快节奏的生活中,会感觉到一种强烈的孤独感。在这种感觉下,即使他可能是个能扛过挺多事儿的人,也还是觉得亲密关系是一个必需品。

“我是真的很想谈恋爱,也在生活里面也有接触过一些人,但自己对精神契合和现实条件都考虑的比较多,所以一直也没有进入一段关系。”

互联网看似让世界变大了,但现实状况的迁移却让世界变小了。

成长于全球经济、政治都日益震荡的Z世代,他们的保守其实最不该让人意外。这种有点抽象的心态,在他们各方面作出的选择上都有所体现。

在政治方面,多项国际调查指出,Z 世代比千禧一代更倾向对政府、公共机构提出高效要求。

LSE的一篇论文表明,部分Z世代年轻人对checks and balances (制衡机制) 持较弱认同,相对于民主自由,部分人表现出对强领导人的选择倾向,因为认为“更加稳定”。

在资产投资方面,德勤、安永、摩根士丹利等多家机构的报告均指出,Z 世代比千禧一代更倾向于保守型投资,比如定投基金、储蓄型资产、长期稳健型产品,而非高风险高收入投机。

根据TIAA的报告,84%的Z世代刚进入职场时就会 “每月将一部分收入存起来”。

在亲密关系方面,他们在一夜情和婚姻等态度上,比千禧一代要更加保守。

时代杂志与舆观调查公司YouGov在对千余名Z世代进行调查后,发现他们在一夜情和婚姻等态度上,比千禧一代都更加保守。

甚至,美国一项新的民意调查显示,Z世代正在经历性生活衰退。研究表明,与家人同住的Z世代平均每年性生活次数为36次,比全国平均水平68次下降了49%,比61岁至79岁的人次数还少。

保守的期待,意味着害怕失去,追求一个永远属于自己的感觉。

因此,比恋爱更稳定的亲密关系,比如友情、家人,甚至一段时间的同行人,都正成为情感代餐。

女嘉宾张潇文在一些节目片段中表现出了这种心理。她在进了酒店后,见到的第一个女生是秦雅菲。也正因如此,她在后期对秦雅菲产生了格外明显的依赖,几乎每天晚上都要往对方房间跑。

而在第六期结尾最后一次聚餐时,李治红了眼眶,只是因为觉得自己“从来没有被这么多人照顾过”。他说,拍摄的时间虽然只有十二天左右,但节目组对他的陪伴仍然非常珍贵。

你或许觉得,上面所有的眼泪和伤感,都只是青春疼痛时期普遍会有的产物。

但不能否认的是,Z世代是至今最特殊的一代。在承受多重危机和后疫情时期的阵痛后,他们比之前所有的年轻一代都脆弱和敏感。

《朝九晚五》的故事正是当下这种心态的证明,也通过呈现最真实的状态,为更多的人构建了一个身处模糊地带的青年画像。

在许多人眼中,综艺不过是毫无营养的文化快餐,是用来打发时间的咸菜。但从更宏大的视角来看,它也是一种记录时代的方式。

在中国古代,记述历史的方式有很多种,其中既有史家记述的正史,也有像笔记杂谈中写下的平常百姓的故事。而在当下,足够真实的素人综艺就是其中一种。

就像我们现在常常用笔记、杂谈甚至是地方鬼故事来了解古代的生活方式,了解历史中鲜活个体的生活一样。

也许在未来,这种真实而无聊的综艺才会显示出自己的时代性,也会成为人们了解当下世代的可靠资料。