我与袁隆平先生至今只见过四次面。

每次见面都不是在他的办公室,不是在他的家里,也不是在试验田,更不是在去试验田的路上,而是在四个不同的梦境里。

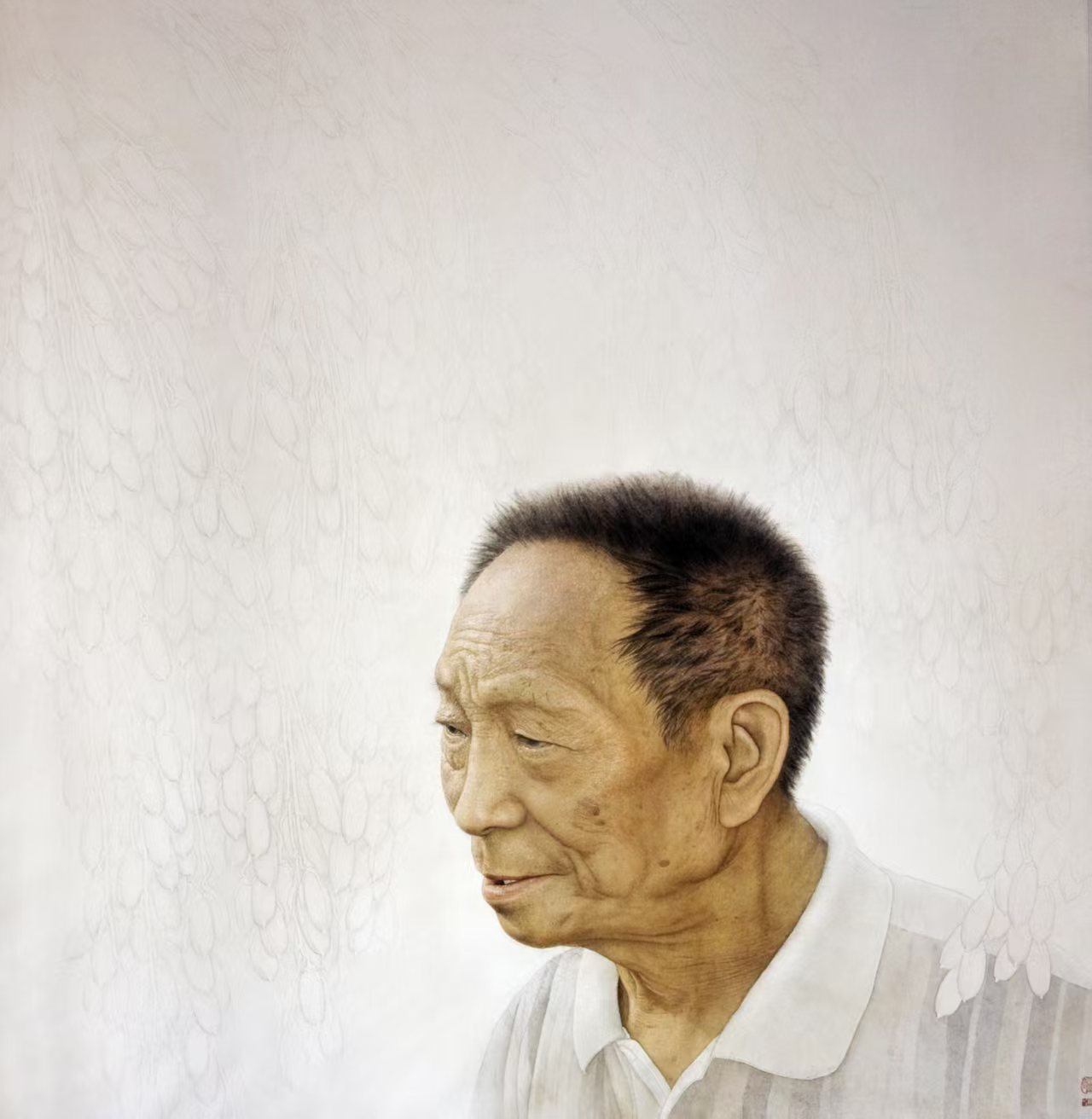

在梦中,我跟袁隆平先生谈得最多的话题是向他请教该如何表现他?比如说,我如果要画他,最好是表现他在做什么?在室内还是在室外?具体在什么环境?

梦中的袁隆平先生对我问的这些问题似乎感到问得太“浅显”,太没“内涵”了,故笑得特别开心特別没架子:“当然是画野外的环境好啊,我很少去办公室的,我平时就喜欢在试验田里转。”

我告诉他,有人说他在烈日下从来不戴草帽,皮肤晒得很黑,黑得像个非洲黑人。如果我把他真的画成了“刚果布”他会不会生气?他带点神秘地告诉我:“黑有黑的好处呀,跳到河里洗澡,皮肤不沾水,爬上岸一身都是干的,穿衣服好方便。黑皮肤油光水亮的,下雨天不穿雨衣身上也不会湿。”

他说完我们都笑了。

我似乎忘记了坐在我身边正在跟我说笑的人是闻名世界的大科学家,还以为他只是一个年纪比我大皮肤比我黑的老农。

更让我感到不可思议的是,我竟常常忘记了这些都是梦中的景象,忘记了我根本没见过袁隆平先生一面,忘记了多年来我只能画梦中的袁隆平,且都是画袁隆平的梦。

一个画画的人真要是与梦结缘,笔下的人物自然也就脱不开梦境。我跟袁隆平先生的缘分便是这种永远也脱不开的“梦缘”。

多年来,我一直将袁隆平先生当成了跟自己一起不避风雨在田野里摸爬滚打的农民兄弟。我们彼此沒有距离,没有絲毫的生疏感,完完全全忘记了他是闻名世界的大科学家,忘记了他是世界杂交水稻之父。

我一直没有忘记十多年前的一次经历。

那是2009年6月的一天,我将刚画完准备送第十一届全国美展参评的《寻梦》(东方微观写真:袁隆平系列之一)一画在裱画店展开的时候,一个瘦弱的驼背老农挑着一担粘着几片菜叶的空畚箕呆呆地站在店外看了很久,临走时自顾自地撂下一句莫名其妙的话:“估家拧(祁东、祁阳一带的方言,即这个人)把袁隆平窝(窩:方言,即画)得粘像格(粘像:方言,意思是像将真人贴上去一样;格,方言,即的),卖一千块钱都抵得。”

围着看画的人群中,有人认识这位老农,说这个老人七十多岁了,无儿无女,是个五保户,住在离这里十多里以外的半山腰,家徒四壁,身体也不好,在自留地种了一点小菜,自己舍不得吃,挑到街上来卖了赚点油盐钱。一千块钱虽少,但那是他起早贪黑从年头累到年尾也无法攒起来的一个天文数字。

此刻,我深深地体会到了,这位驼背老农发自内心的那句“一千块也抵得”的感慨,实际上是对我这幅画最真诚的认可和最高的评价。

从这句话也看得出来袁隆平先生在这位饱经沧桑的山里老农心中那至高无上的神圣地位。

(海天创作手记)