随着气温上升

云龙山登山者日渐增多

许多从云龙山东门登山的市民留意到

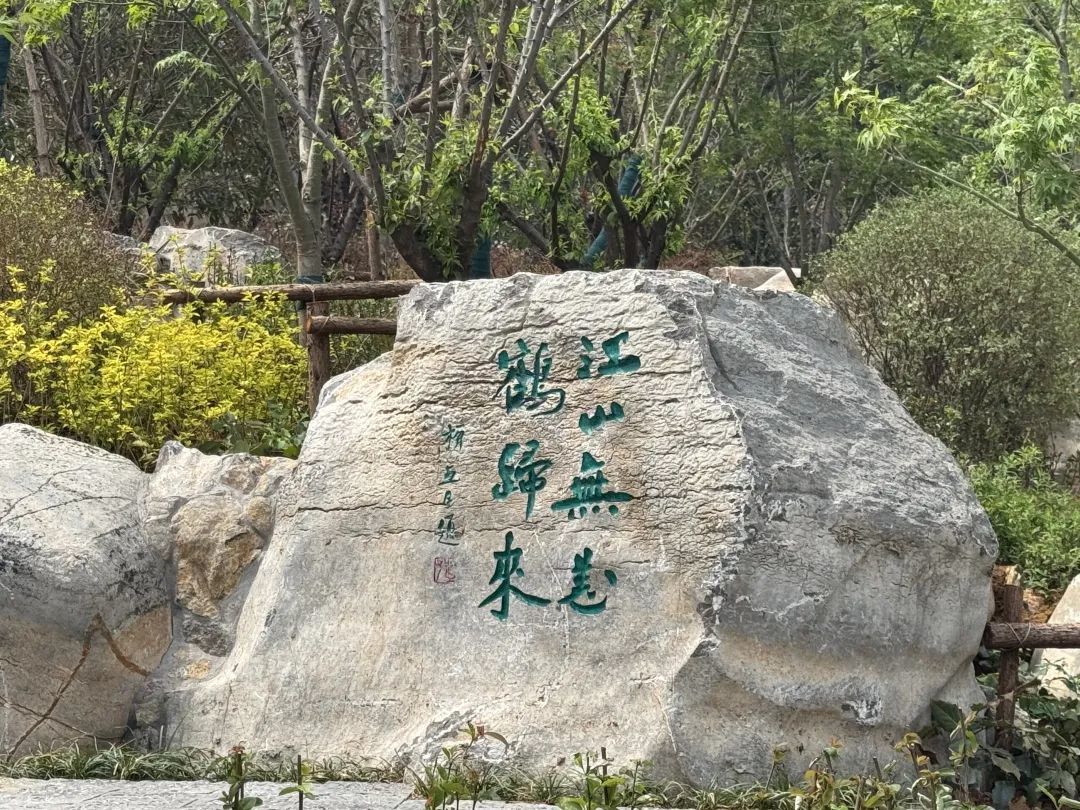

山门附近新增了一些景观石

石上刻有古人诗词

大徐从彭城七里工作专班获悉

这些景观石的设置

属于云东一道街上的人行步道

及文脉南段环境整治工程

目前正在加紧施工

“万木锁云龙,天留与戴公。路迷山向背,人在瀼西东……”一首写云龙山的诗词刻于石上,与山相依。这首诗的作者是曾在徐州为官的苏轼。在这块景观石旁,高斌、柳亚子等人的诗作、题词也依次排开,为这座名山增添了文化韵味。

人行步道及文脉南段环境整治工程,是徐州主城区历史文脉传承建设项目中的一部分,位于彭城七里的“彭城之源”单元。它秉持“尊重自然、传承文脉”的理念,深度融合地域特色与生态资源。在规划设计中,施工团队充分考量了原生地貌与植被条件,避免过度开发与人为破坏,以最小干预的方式保留自然本真风貌。同时,结合历史文脉的内涵特质,精准布局配套服务设施,确保其生态承载能力与景观协调性。

“我们目前已完成云龙区老年大学以南区域工程收尾,以北区域亭廊结构也已施工完成,铺装、苗木补栽施工进度超过90%,代笔亭修复工作也已顺利结束。”人行步道及文脉南段环境整治工程负责人表示,下一步,将对云龙区老年大学以北区域开展亭廊屋面施工,全面完成铺装、苗木施工,确保公厕、拓跋焘雕塑整改及三清观围墙改造施工按期竣工,全力推动项目建设。

人行步道及文脉南段环境整治工程完工后,将形成多功能复合的生态景观空间,兼具休闲游憩、科普教育、文化展示等多元功能,不仅能完善城市历史文脉的景观系统架构,还将构建层次丰富、形式多样的城市公共开放空间,为市民和游客打造沉浸式的文化体验与生态感知场景。

作为徐州最负盛名的山岳景观,云龙山以其独特的自然与人文魅力闻名遐迩。历史上,因山中留存北魏大石佛遗迹,此山也曾被称作石佛山。云龙山林木葱郁、涧谷清幽,承载着千年岁月积淀的丰富古迹。古往今来,众多文人雅士慕名而至,或登山揽胜,或赋诗抒怀,留下无数动人篇章。

“万木锁云龙,天留与戴公。路迷山向背,人在瀼西东。荠麦余春雪,樱桃落晚风。入城都不记,归路醉眠中。”这首诗是北宋时,苏轼任徐州知州时所作,名为《访张山人得山中字二首 其二》。全诗意境深远、情感真挚。苏轼对云龙山的喜爱,在诗中可见一斑。

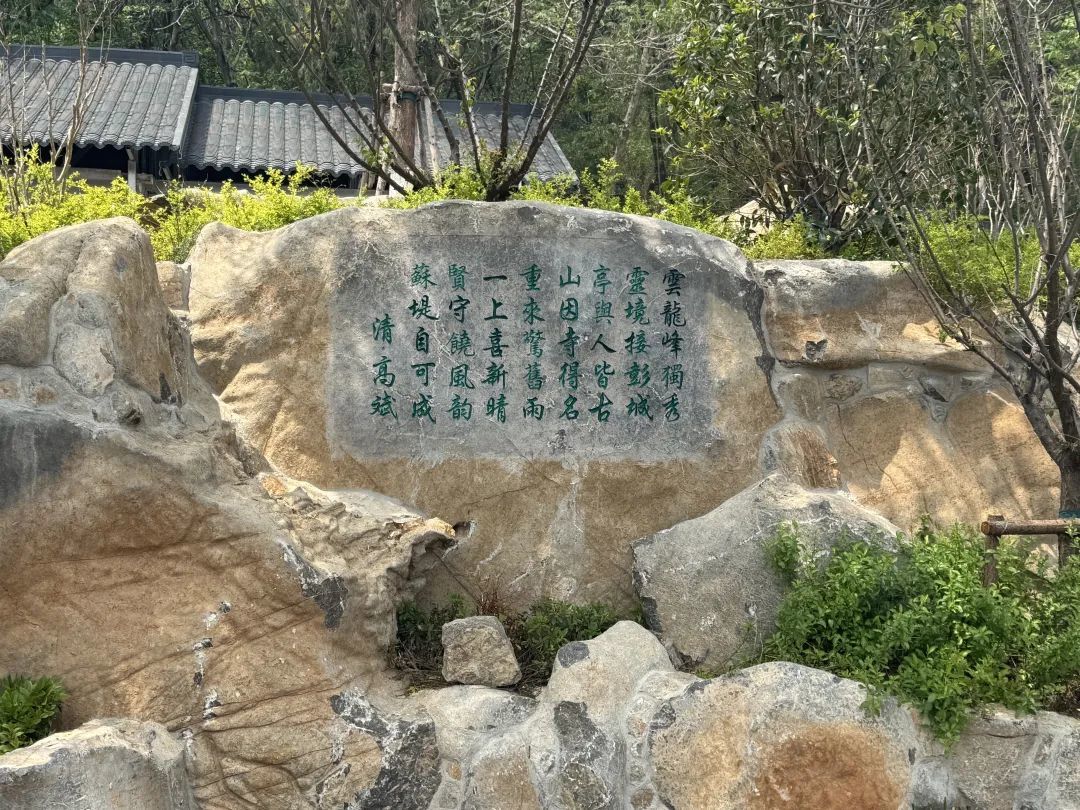

“云龙峰独秀,灵境接彭城。亭与人皆古,山因寺得名。重来惊旧雨,一上喜新晴。贤守饶风韵,苏堤自可成。”这首诗是清中期的大臣高斌所作。他曾任江苏布政使、两淮盐运使等,经常在徐州主持治水工作。他写过多首登云龙山诗作,对云龙山的自然风光与人文底蕴,都有很深入的描绘。

岁月荏苒,这些佳作已化为景观石刻,成为云东一道街上的一抹人文风景。

而离这些景观石不远处,云东一道街的另一侧,新修复的代笔亭静静矗立。

《代笔亭题记》中称,“此处原有古亭一座,亭有一柱落于磐石之上。大磐石上有‘阿弥陀佛’四字,相传是北魏太武帝拓跋焘用铁马鞭划出来的,故此亭取名‘代笔亭’。新中国成立后一次台风过境,亭子坍塌,残落至今。公元二〇二三年始重建。”

据了解,代笔亭是徐州市1982年公布的市级保护文物,承载着深厚的历史底蕴。

“深究代笔亭的文化内涵,其北魏传说的背后,既展现了徐州作为兵家必争之地的重要地位,也反映出徐州在民族大融合进程中起到的南北汇通作用,同时也证明了徐州在南北朝时期独特的战略地位、文化特点和历史影响。”徐州文史专家陈钊说。

从北魏传说里的民族交融、苏轼笔下的山水意趣、高斌诗中的治水情怀……再到如今深度融合地域特色,云东一道街见证着历史底蕴与现代繁华,古与今在此和谐共生。

这条凝聚着城市记忆与人文温度的道路,必将成为展现徐州深厚底蕴的鲜活窗口,吸引着八方来客,聆听彭城大地的悠悠回响,触摸千年文韵的永恒脉搏。

来源:徐州发布