极目新闻评论员 屈旌

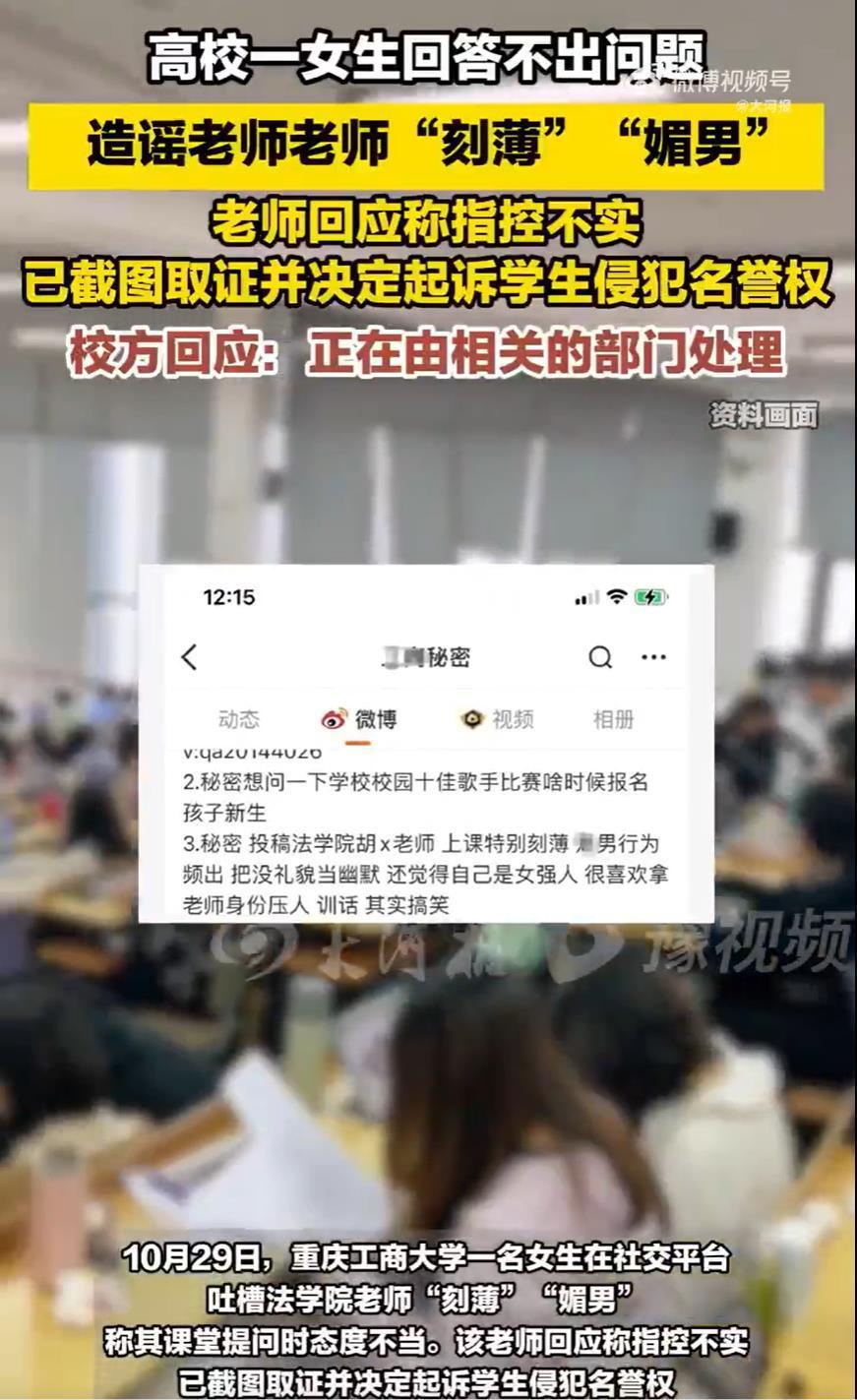

近日,重庆工商大学一名女生在社交平台公开投诉某老师刻薄、媚男,称法学院胡X老师“上课特别刻薄、把没礼貌当幽默”。这条匿名投稿在微信群聊中迅速传播,引发关注。

该老师发现后,将投诉内容截图发到学生群内,要求投诉者拿出证据,并表示已联系发布平台获取投诉者信息,将起诉其侵犯名誉权。随后,投诉者发文道歉,称很抱歉在气头上做了这件事,自己不是主观走神,而且患有ADHD(注意力缺陷障碍)。涉事老师表示不接受道歉,强调会让学生承担法律责任。10月30日,重庆工商大学辅导员对此作出回应:事情正在由相关的部门处理,具体情况不方便说。

师生之间本应教学相长,和睦相处,如今却闹得要对簿公堂,场面之难堪让人唏嘘。

从双方陈述来看,事情起因是老师在课堂上抽点该学生回答问题,学生回答不出,老师对其进行批评,学生觉得老师对男生很温柔,对自己很严厉,于是上网投稿,用贬低性的词汇攻击老师的师德和人品,虽然是匿名吐槽,但在校园环境中传播,很容易“对号入座”,老师觉得自己名誉受损,也是情理使然。

而且,不少网友指出,该学生的道歉缺乏诚意,名为道歉实为辩解,看不出对自身错误的反思。虽然老师坚持要起诉的态度显得强势而严厉,但大学生毕竟是成年人了,应该有最起码的是非判断和法律意识,要为自己的行为承担后果。即便对老师的批评有异议,也应通过正当渠道沟通反映,而非诉诸情绪化的网络吐槽,更不应仅凭主观臆断对老师进行诋毁和谩骂。

当然,事件中的一些细节仍有待核实,比如,该学生在道歉文中,称老师一节课骂了她20分钟,对待不同性别的学生态度有明显差异,如果属实的话,那确实是教育方式欠妥,不光没有考虑学生的自尊心,也浪费了其他同学的时间;再比如,该学生称其回答不出问题不是因为想走神,而是因为患病,这也有必要核实清楚,如果该学生的确患病,也应评估其是否适合继续在校学习。

值得注意的是,现在不少年轻人,尤其是大学生,喜欢用网络匿名投稿的方式,通过树洞、校园墙、“网络厕所”等公共账号吐槽身边的人和事。这种方式看似“安全”,既不泄露自己和他人的身份,还能一吐为快,宣泄情绪,其实,哪怕是匿名吐槽骂人,如果传播了不实信息,言辞刻意贬损,诋毁他人,致使对方的社会评价显著降低,那么同样涉嫌侵权。网络不是法外之地,更不应是滋生传播负面情绪、助长歪风邪气的藏污纳垢之所。言论一旦越界,就可能面临法律的制裁;三观一旦“长歪”,更会影响人一生的发展。

此次事件中的这位法学老师称,此事正好可以作为上课的案例,虽然可能是一时气话,但对于三观塑造处于关键时期的大学生们来说,的确是深刻的警醒和教训:言论自由必须建立在尊重事实和法律的基础上,理性表达,文明发言,换位思考,互相尊重,才是网络社交的正确打开方式。

大学是研究学术、传授知识的殿堂,师生之间的关系本应是教学相长,健康融洽,本不应该因为课堂上的小风波闹到如此剑拔弩张的地步。学校应发挥协调作用,积极介入处理此事。一方面要了解事情的全貌,核实双方说法,厘清是非,公平公正处理;另一方面,也要促进师生之间放下芥蒂,理性沟通,搭建起平等对话的桥梁,让双方能心平气和地表达自己的想法和诉求,化解矛盾,解开心结,这也是培根铸魂的重要一环。