极目新闻评论员 纪平

近日,甘肃天水麦积区褐石培心幼儿园违规使用添加剂致幼儿血铅异常事件,激起社会广泛关注与忧虑。

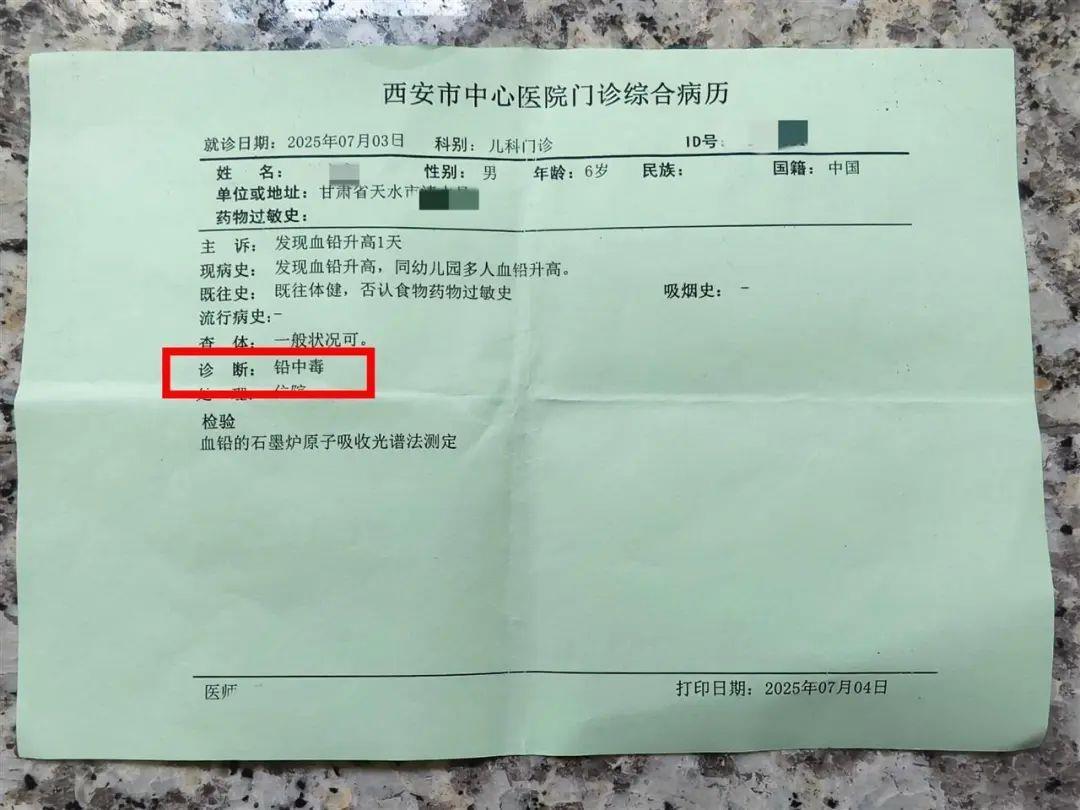

7月3日至4日,多名家长出示的西安市中心医院检测报告显示,孩子的血铅指标超过了正常值,在200微克/升至500微克/升之间的居多,有一名幼儿为528微克/升,超标4倍多,而儿童血铅正常参考值应该为100微克/升以下。

值得注意的是,多名家长表示,在西安就医期间,他们接到天水市相关工作人员口头通知,孩子的血铅检查结果正常,但均未见到纸质或电子版检验单。

该幼儿园大班幼儿家长刘先生称,7月3日天水市某部门一名干部电话通知,他孩子的血铅检验结果为14.028微克/升,但7月4日西安市中心医院出具的报告显示,孩子的血铅检验结果为290微克/升,“不知是检测设备不同,数值换算单位不同,导致两地医院的检测结果有差异,还是老家那边为了隐瞒什么情况。”(据7月6日极目新闻)

多名家长出示的孩子的检测报告

7月2日,麦积区相关部门工作人员发给家长的当时集采统计情况(图片来源:澎湃新闻 受访者供图)

两地检测结果大相径庭,令人不得不心生疑窦。不同医院检验仪器和方式存在差异,可能导致结果略有不同,但短时间内孩子血铅含量不应出现如此巨大的波动,时而正常、时而超标更是不合常理。这种“选择性正常”的结果,难免让人怀疑,是否存在数据操纵或样本调包的情况。究竟是哪边出了错?还是有人妄图隐瞒真相,息事宁人?

而且,天水方面仅口头通知家长检测正常,却未提供纸质或电子检验单,这种做法难以服众,也逃不开掩盖问题、回避责任的嫌疑。在关乎幼儿生命健康的严重事件上,如此含糊其辞、遮遮掩掩,不仅伤害了家长的感情,更损害了政府的公信力。如果说,最客观科学的医学数据,都会出现如此离谱的误差,那我们失去的不仅是个案的真相和公道,更是对整个公共卫生监测体系的信任。

据家长称,通报会上工作人员称“大多数孩子(的检查结果)是正常的”,但面对家长提出的公布检测结果的要求,却没有进一步回应,这种态度只会让人滋生更多怀疑和焦虑。

事件发展至今,虽然官方一开始就发了通报,表示已经成立了联合工作组,快速开展流调溯源、医疗保障及调查处置等工作,但目前为止,连最基本的毒源追溯都依然迷雾重重。目前,初步判断涉事幼儿园提供的餐食中,三色枣发糕和玉米肠卷存在添加剂超标,但关键信息依然严重缺失。

涉事幼儿园提供的餐食

究竟超标的是什么添加剂?这种超标是否就是导致孩子们血铅异常的原因?这些添加剂超标的食物来源何处,是供应商提供了不符合标准的食物,还是幼儿园自己食堂制作食物出了问题?铅中毒是一个长期积累的过程,正常的食物不会轻易出现铅超标状况,那么此前该幼儿园食物是否严格执行了留样检测制度,为什么没有查出端倪?此外,这种颜色比较鲜艳可爱的烘焙类食物,在市场上广泛存在,也受到很多小朋友的欢迎,那么究竟是只有这家幼儿园供应的食品有问题,还是这类食品普遍存在风险?

这些问题犹如一个个沉重的问号,悬在公众心头。能不能尽快给出答案,关系到当下孩子们能否得到精准有效地救治,能否及时排除潜在的安全隐患,能否堵住食品安全的漏洞,避免类似事件重演。官方对此长久的沉默和语焉不详,无异于是在孩子和家长的伤口上撒盐,也让公众感到忧心忡忡。

以往已有多次案例证明,沉默和逃避从来不是解决问题的方法,这种“挤牙膏”式的危机处理,只会让谣言滋生、恐慌蔓延,进一步加剧社会矛盾。孩子们的健康是重中之重,容不得半点麻痹和马虎,直面质疑是解决问题的第一步,真相不能在两地检测的“双标”中变得模糊不清,正义更不能成为在一次次没有回答的提问中搁置。

此次事件已经给众多家庭带来了痛苦和困扰,相关部门必须肩负责任,主动作为,应尽快查明真相,公开透明地向社会公布检测结果、调查进展等信息。一方面要对两地检测方法、标准、流程进行全面复核,另一方面要彻查涉事食品供应链,对同类产品开展风险筛查。对于涉事的相关责任方,要依法依规严肃处理,绝不姑息迁就,同时也要依法追究可能存在的数据造假责任,重塑检测数据的公信力。

更重要的是,要以此为契机,加强对幼儿园食品安全等方面的监管力度,完善相关制度,避免类似的悲剧再次发生,还给孩子们一个安全、健康的成长环境。只有让阳光调查为食品安全“消毒”,才能平息公众的惶恐,治愈人心的创伤。