洪家光出生于1979年的沈阳农村,家境贫寒,父母靠种地和母亲外出清扫垃圾维持生计。作为家中最小的孩子,他从小就帮着干农活,深知生活的艰辛。初中毕业时,尽管成绩优异,他却因家庭经济拮据放弃了继续升学的机会,选择进入沈阳黎明技工学校学习车工技术。

技校的日子并不轻松,每天往返家和学校需要四个多小时的路程。洪家光没有抱怨,而是把这段时间变成了“移动自习室”,在公交车上埋头阅读《车工工艺》《工差与配合》等专业书籍。三年时间,他啃完了四本厚重的技术书,笔记记得密密麻麻。

1998年,他以全校第一的成绩毕业,被分配到中航工业沈阳黎明航空发动机公司的58车间,开始了一线工人的生涯。

进入工厂的洪家光,满怀对航空事业的憧憬,以为自己会接触到高精尖的技术。然而,现实却给了他当头一棒。车间里机器老旧,轰鸣声震耳欲聾,空气中弥漫着机油味。他的工作仅仅是操作机床,加工一些看似不起眼的小零件,一天重复上千次同样的动作。

这样的环境让年轻的洪家光感到失落,甚至开始怀疑这份工作的意义。就在他迷茫之际,1999年,中国驻南联盟大使馆被北约轰炸的事件深深触动了他。当时,中国因缺乏自主研发的飞机,只能用外国飞机运回烈士遗体。

这一幕让洪家光意识到,航空工业的落后不仅是技术的差距,更是国家尊严的考验。他暗下决心,要在自己的岗位上为国家争一口气。

洪家光开始重新审视自己的工作。他注意到,车间里的老师傅们对每一个零件都精益求精,哪怕偏差几毫米也要返工重做。这种态度感染了他,让他明白,即便是小小的零件,也关系到发动机的性能和飞机的安全。

他找到车间里的全国劳模孟宪新,主动请教技术。孟宪新掌握的“高速切削内螺纹”技术在厂里首屈一指,每分钟可达1200转,且无需反转退刀,而洪家光当时只能达到300转。

起初,孟宪新并不认识这个年轻人,洪家光便每天干完自己的活后,跑到孟师傅的车间打下手,递工具、清理铁屑,虚心学习。三个月后,他的车刀磨削技术突飞猛进,加工效率翻倍,得到了孟师傅的认可。

从1998年到2002年,洪家光从一个学徒工成长为技术骨干,掌握了数控编程和多种机床操作,成为车间里的“多面手”。但是洪家光的成长并非一帆风顺。为了提升技能,他先后拜了12位师傅,学习铣、磨、镗、切削等多种操作。他每天工作14小时以上,一年工时高达7000多小时,是普通工人的两倍。

有一次,他在搬运工件时不慎砸伤左手手指,检查发现是粉碎性骨折。医生叮嘱他必须休息,但他只在家待了三天,就缠着绷带回到车间,继续操作机床。他的坚持让车间领导既感动又无奈。

2002年春节前,沈阳黎明公司接到一项紧急任务:为新型航空发动机加工核心叶片的修正工具——金刚石滚轮。这种滚轮的加工精度要求极高,公差必须控制在0.003毫米以内,相当于头发丝的二十分之一。

整个公司只有一位老师傅刘永祥掌握相关技术,但刘师傅因病住院,任务面临延期风险。面对这一难题,24岁的洪家光主动请缨。领导半信半疑,毕竟他年轻且学历不高,但别无选择,只能让他一试。

洪家光接下任务后,迅速投入工作。他翻阅了大量技术资料,研究叶片的结构特点,分析滚轮的加工难点。起初,他信心满满,以为自己能很快完成,但送检的零件无一合格。他没有气馁,而是记录下每次失败的数据,反复调整机床参数。

他发现,机床的振动和砂轮的材质是影响精度的关键。他尝试了不同硬度的砂轮,优化传动机构的齿轮咬合,甚至自制夹具来固定工件。连续十天,他每天工作14小时,饿了啃几口冷饼,困了就在车间地上打个盹。功夫不负有心人,第十天,他加工出的滚轮终于达到0.003毫米的精度要求,顺利通过检测。

这次突破震惊了整个车间。老师傅们坦言,换成其他人,掌握这项技术至少需要几年。洪家光的成功不仅完成了紧急任务,还为公司节省了数千万元的进口费用。更重要的是,他总结出了一套全新的加工工艺,大幅提升了生产效率。这项技术后来被命名为“航空发动机叶片滚轮精密磨削技术”,成为中国航空工业的里程碑。

洪家光并未因此止步。他意识到,单靠个人突破远远不够,必须将技术推广应用。2008年起,他开始系统研究叶片磨削技术,针对滚轮的超厚金刚石层提出创新方案。他带领团队进行了1500多次试验,优化了从材料选择到加工流程的每一个环节。

2011年,他在全国青年职业技能大赛车工组摘得冠军,证明了自己的实力。2015年,公司成立了以他名字命名的“洪家光技能大师工作室”,他开始培养年轻技术工人,将自己的经验毫无保留地传授。

经过多年努力,洪家光和团队将滚轮的加工精度从0.003毫米提升到0.002毫米,超越了西方国家的标准。这项技术不仅应用于军用战机,还推广到民用客机的发动机制造中,为国家节省了上千亿元的资金。

2017年,洪家光凭借这项成果获得国家科学技术进步二等奖,成为大会上为数不多的技术工人代表。2018年,他的技术成果在三家企业和两家军方机构得到应用,新增销售额3.05亿元,获得多位院士和军方代表的高度评价。

洪家光的贡献引起了国际关注。一家美国公司曾开出千万美元年薪,试图挖走他,但他毫不犹豫地拒绝:“我是中国人,我的根在这里。”他用行动证明了对祖国的忠诚。

2020年,他被授予全国劳动模范称号,2021年获评“大国工匠年度人物”,2022年当选党的二十大代表。2024年,他在人民大会堂被授予“国家卓越工程师”称号,并获得800万元奖励。这笔奖金,他没有用于个人享受,而是投入到工作室的技术研发和人才培养中。

洪家光的突破对航空工业的影响深远。他的技术使国产涡扇发动机的推重比接近国际先进水平,显著提升了战机和民航飞机的性能。2023年,基于这项技术的国产战机完成多次试飞,数据表明其性能已与西方主力机型比肩。

民航领域也逐步摆脱对进口发动机的依赖,国产客机的运营成本大幅降低。在沈阳的试飞基地,战机起飞的轰鸣声成为技术进步的见证。

洪家光的事迹激励了无数人。他的工作室培养了一批批技术人才,完成了84项创新项目和63项成果转化,获得31项国家专利。他还编写了10万字的《车工技能操作绝技绝活》,为2000多名工人提供了培训教材。

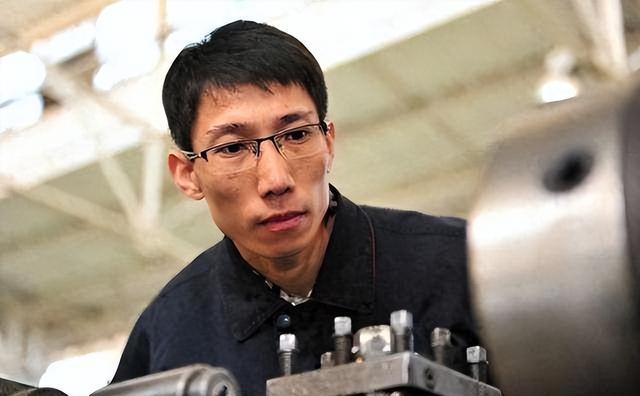

如今,他的故事被写入职业教育教材,成为年轻人的榜样。央视《大国工匠》栏目记录了他的工作日常,镜头里的他依然穿着沾满油渍的工装,专注地操作机床。网友们称他为“中国制造的脊梁”,沈阳街头的广告牌上,他的照片配着“平凡铸就伟大”的标语,激励着更多人投身实业。

洪家光至今仍坚守在生产一线。他每天清晨走进车间,检查机床,指导工人,忙碌而充实。他的工装依然朴素,步伐依然稳健。他没有因为荣誉而停下脚步,而是继续攻关新的技术难题。他的故事还在延续,每一次机床的转动,都在为中国航空工业的未来增添力量。