作者 - 久期

监制 - 她姐

全球数据显示,不吸烟的年轻女性,正成为肺癌新发病例中增长最快的群体。

曼迪从没想过,自己竟恰好落在这冰冷的统计里。2023年7月,36岁的她被确诊为肺腺癌中晚期——她不吸烟,年纪还很轻。

确诊时,她身处头部互联网大厂,一个关键的升职机会近在眼前;她刚领完结婚证一个月,正满心欢喜地筹备婚礼。

确诊后,一切失控:被大厂“合规优化”、收入断裂,她还不得不与20%的五年存活率做抗争。

两年抗癌路,是一场漫长的暴露实验。

“生病之后,我最想感谢的人,竟然都是花钱雇来的。”她说。

疾病拷问的,远不止身体,还有职场、家庭与爱的全部真相。

从「升职期」坠入「生存期」

罹患癌症后,HR 来找曼迪沟通离职事宜。

这场景对她而言并不陌生。作为一名资深人力资源从业者,她曾在会议桌的另一端,面对过形形色色的离职者。

此刻,位置调换。她成了被约谈的一方——一位身患重疾、正被“合规优化”的员工。

年轻的HR没有流露出丝毫同理心,反倒像在审问一个“不知足”的人。

他只想尽早走完流程。“以你的薪酬,补偿金很多了,你为什么还不满意?为什么还不开心?”

“你都生病了,拿着钱在家休息不好吗,为什么还非要上班?”

曼迪生病前

2023年,曼迪36岁,在北京一家互联网大厂工作,担任人力资源业务合作伙伴(HRBP)。

那时,她正忙于年中绩效总结,忙着业务合并升级,满心欢喜地筹备着婚礼。她与相恋四年的男友,领完结婚证一个月。

5月,她经历了“二阳”,咳嗽反反复复近两个月,终于抽空去了医院。为了不耽误下午的工作,她特意挂了特需号。特需部CT结果出得很快,还没完成肺功能检测,她就被医生叫到了办公室。

报告上全是术语,但她一眼就看到了最刺眼的一行:“肺部占位,恶性可能”。

医生告诉她,CT上发现了一团阴影,怀疑是肿瘤,要尽快住院做进一步检查。

当天下午,她回到公司继续上班。她用电脑检索了报告上的每一个关键词,结果全都指向癌症,她依然觉得这可能只是“乌龙一场”。

她不抽烟、年纪还很轻,怎么可能得肺癌呢?

曼迪生病前

第二天,医院的电话打来,通知她住院。

这是她人生中第一次住院。她收拾了衣服、护肤品和小零食,但很快,她连认真洗把脸的力气和心思都没有了。

住院第4天,她拿到增强CT结果——左肺上叶肺癌。住院第13天,她拿到病理结果——肺腺癌三期,局部晚期,ROS1融合基因突变,癌细胞已经扩散。

根据医学统计,这个分期的五年生存率只有20%。

她想吃点巧克力豆让心情好些,但在网上查到,癌细胞最喜欢糖,她立刻把手里的零食扔掉了。

曼迪喜欢潜水

回忆倒推,曼迪意识到,早在确诊之前,身体就已发出信号。

除了持续的咳嗽,还有那股挥之不去的疲惫。

她常熬到一两点睡觉,早上醒来从未感到神清气爽。长期高强度的工作和快节奏的生活,让她早已把疲惫当成常态。

这和北京大部分职场人没什么区别。她想:“大家现在不都是这样吗?”

确诊后,曼迪得知了两个事实:第一,她所患的肺腺癌,恰好就是她这个年龄段、不吸烟的女性是首发群体。第二,她从未见过面的姥姥,也正是因肺癌去世。

曼迪在医院

但为什么偏偏是她?她想不通。

北漂十四年,她几乎是赤手空拳,一步一步在北京站稳脚跟。没有背景,没有人脉,全凭一股不服输的劲儿,从最基础的前台做起,一路辗转行政,最终在人力资源领域扎下根来。

从五百强外企到一线互联网大厂,她每一步都走得扎实、紧凑、带着一股“只能往前”的劲儿。

你能在她身上看到一个人活着的劲道。她爱潜水,爱蹦极,爱跳伞,爱挑战极限运动,她觉得人就活这一次,要尽兴。

她刚刚熬过一段沉闷的职业瓶颈期,迎来一个职业上的关键机会。谁都以为她的职业路径会顺理成章地继续往上走。

可偏偏,升职机会和癌症诊断,同时到来。

把癌症当成一个项目去搞定

曼迪没有在“为什么是我得病”这件事上纠结太久。

恐惧刚浮起,就被更急迫的现实压了下去。她激活了自己最熟悉的模式:把癌症当作人生中最重大的项目来攻克。

她第一时间联系保险代理人,启动理赔、调动医疗资源;她迅速梳理出关键路径:确定医院与主治医生、明确治疗方案、研究肺癌分型与生存率数据、查阅国际诊疗指南。

她像寻猎高端人才般筛选专家,做表格、标重点;将病情整理成清晰文档,为与医生实现最高效的沟通。

很快,她确定了主治团队,决定先通过新辅助靶向治疗争取手术机会。

曼迪服用的靶向药

一直以来,曼迪都是那个习惯拿主意的人。

她在部队大院长大,父母工作繁忙,一家人聚少离多。从幼儿园起,她便开始了住校生活。

父母对她的管理遵循着“18岁后自立”的原则。

家,像一个偶尔落脚的驿站。母亲的杂物总是从自己房间满溢出来,侵占她的空间,这让她感觉自己就像一个借宿的人。

这样的成长经历,塑造了她独立的性格。成年后,她去北漂,凡事靠自己,习惯了独当一面。

因此,当癌症猝然来临,她几乎是本能地意识到:“我只能靠自己拯救自己。”

曼迪攀岩

服用靶向药五个月后,医生告知曼迪可以考虑手术。

这本该是个好消息,但风险来了:肿瘤与大血管紧密粘连,手术极易引发大出血。医生坦言,可能需要开胸,甚至切除整个左肺。

要不要做手术?没有标准答案,连权威专家都没有定论,更没人能替她抉择。

最终,她在家组织了一场特殊的“项目评审会”。

她和伴侣请来两位朋友兼同事,将自己的病情、各医生的方案、相关案例和数据系统整理成文档,客观分析不同医生给出的方案、潜在风险与利弊得失。

几个月前,他们还围在这张桌子旁打着德州扑克;几个月后,他们在这里推演着她的生存概率。

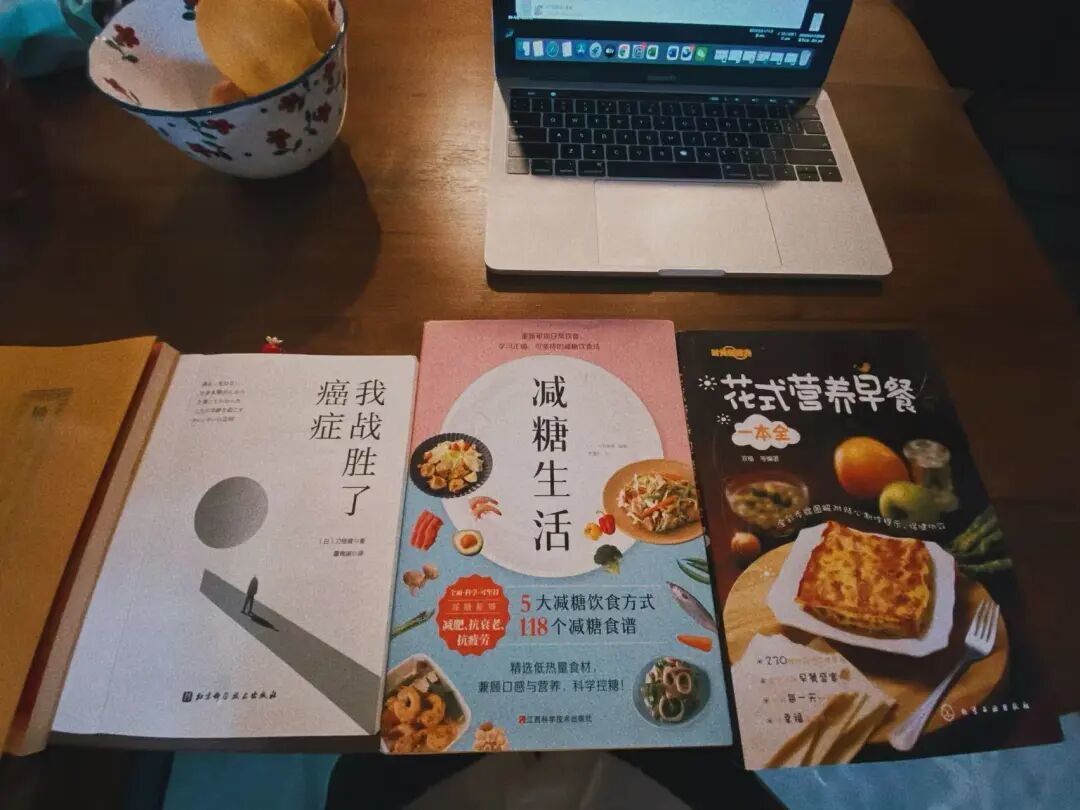

曼迪了解癌症相关知识

一个人罹患癌症后,真的能一直保持冷静吗?

眼前的曼迪,你很难把她与“病人”联系起来。她妆容得体,脸庞圆润,看起来气色不错,还搭配了一对绿色的、精致的耳环。

我几乎快要忘记,坐在对面的是位癌症患者。但一些细节会提醒:即便在茶室聊天,她仍随身带着保温杯;她的声音始终嘶哑,那是无法逆转的声带损伤。

这嘶哑源于那场开胸手术,她最终决定赌一把。她没有将手术消息告诉远在老家的父母,不忍心让他们在手术室外煎熬地等待。

被推进手术区时,她躺在移动床上,望着天花板,感觉自己像流水线上一个待修的零件,等待被修复,也可能被宣告报废。

10小时的手术,15 厘米的手术切口,3天的ICU监护。

醒来后,她发现嗓子“坏了”,声带永久损伤。比这更残酷的是——癌细胞,仍未切干净。

从确诊那一刻起,她几乎不允许自己悲伤,全力投入最激进的治疗方案,抱着“一定要把癌症弄死”的决心,与之抗衡到底。

直到那天,她第一次感到自己真的没有办法了。她在病房里无声地崩溃——嚎啕、嘶吼,却一点声音发不出来,只有眼泪止不住地往下掉。

随后,她进入漫长的治疗期。28 次放疗后,她患上放射性肺炎;肺动脉堵塞,引发肺梗死。

放疗和手术带来的副作用接踵而至:乏力、高烧、哮喘反复、食道灼伤、吞咽困难…如今她的肺功能仅剩正常人的 60%,走快一点,就会气喘吁吁。

在药物刺激下,她的身体像被水悄悄灌满,轮廓松开。

两年里,她经历了密集的肉体和精神折磨,把所有力气都花在一个方向上——活下去。

被剥夺的选择权

癌症夺走的,远不止是健康。

2024年5月,历经靶向治疗、手术、放疗等一系列治疗后,曼迪的身体状态逐渐恢复。医生建议她,别总想着疾病,试着回归正常的工作和生活。

她满怀希望地向公司提出返岗申请,却遭到明确拒绝。彼时她的合同即将到期,公司希望她主动离职。

确诊后,她没有耽误过工作,即便是在住院期间,仍在开线上会议、认真交接工作。

住院期间,公司没有派任何人前来探望。她接到过几次上司的电话,每次都是匆匆寒暄两句,便切入正题:她负责的业务被拆分了,她的绩效被打了低档。坏消息,接二连三。

她不是没有心理准备,但无助感还是涌上来。身体的创伤尚未平复,公司的拒绝又给她沉重一击。

那一刻,她感觉自己“被彻底抛弃了,成了一个无用之人。”

“如果这一家公司拒绝你,那是不是意味着别人也会拒绝你?”

生病后,曼迪胖了 30 斤

折磨她的远不止是失业,还有被社会边缘化的无助,和选择权被剥夺的无力。

全球数据显示,癌症等重疾正呈现年轻化趋势。与此同时,医学的进步不断延长着患者的生存期。

但如果社会和企业没有准备好接纳他们回归,延长的生存期也可能伴随巨大的经济压力、社会脱节,以及自我价值感的侵蚀。

对罹患重病的人而言,能上班,不仅意味着缓解治病带来的经济压力,也意味着回归到正常的生活轨道。

那种被许多健全人视为理所当然、甚至不屑一顾的“正常”,是重疾患者们最奢侈的渴望。

“很多人努力工作和赚钱,不就是为了换来选择自由吗?为了在想做某件事的时候,至少还有一个选择的权利。”

在北京拼搏多年,她曾拥有过一定的权利——职业选择权、收入选择权、生活选择权。

如今,她不仅失去了这些,连“正常人”的身份都开始摇摇欲坠。

曼迪在医院

被拒绝返岗后,曼迪选择继续休完医疗期。

根据劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》,企业职工因患病可享有3至24个月的医疗期,在此期间企业不得解除劳动合同。

癌症、瘫痪和精神病等属于特殊医疗期,一般适用24个月。如果期间劳动合同结束,则要顺延至医疗期结束。

医疗期结束后,曼迪再次试着和公司提出返岗。她主动让步:放弃医疗补助金,接受降级降薪,若无法胜任再离职。然而,公司再次拒绝了她。

返岗无望,曼迪转向协商医疗补助费。

根据北京、江苏、广东等地的地方劳动合同条例重,重疾员工可以依据伤残鉴定情况获得医疗补助费。

公司最初只愿按照最低标准支付医疗补助金,这让她感到荒诞和失望。如果公司认为她“病得不重”,为什么拒绝她返岗;可如果承认她“病得很重”,为什么只给最低补助?

“当法律赋予‘自由裁量权’时,本意是希望企业根据经营情况和员工情况,展现人性化的一面,大公司能承担起社会责任和带头作用,小公司能守住法律底线。然而现实是,大公司往往选择‘死守法律底线’,甚至试探底线。”曼迪解释道。

曼迪治疗打药

她决定为自己争取更合理的补助金。

谈判远比她想象中痛苦,“你必须不断证明自己有多惨。”

一次次提供病历、检查结果、收入、支出、医疗账单等材料,这些最隐秘、最私人的信息被层层传阅、反复评判。

这笔钱本是法律赋予她的权利,可整个过程,却让她感觉自己像个乞讨者。在无休止的拉扯与自证中,她选择了放过自己。她没有纠缠,决定尽快离开这个让她身心俱疲的地方。

作为一名资深人力资源从业者,她深谙公司的运作逻辑与法律的条文边界。然而,以她的专业背景,想要争取合理的医疗补偿依然步履维艰。“普通人又该如何应对?”

在与年轻病友的交流中,她看到了系统性的困境:有人不知如何与公司协商,有人遭遇非法解雇却求助无门。她运用自己的专业知识,为面临同样困境的病友提供帮助——解读条款、分析处境、寻找依法维权的依据。

越是帮助别人,她越清晰地意识到一个刺痛的问题:

在一个精密、高效的系统里,个体的尊严与价值究竟意味着什么?

回望过去的几年,她用健康换来成长,用透支身体换来被看见。但当身体率先倒下,一切随之崩塌:

曾经最引以为傲的职场成就感消失了,尊严在某种程度上也被带走了。

父母,也不是天生的照顾者。

癌症逐渐吞噬了这个世界的颜色。

开胸手术后,曼迪将父母接到了北京。她在除夕前一天出院,在她的设想中,时间或许已所剩无几,理应和父母共度,她渴望亲情的温暖。

那是一种近乎本能的尽孝心态,希望把最后的光阴留给生命中最重要的人。

春节期间,保姆和护工都返乡,丈夫特意为她准备了口哨和小黑板。不方便说话时,她可以吹一声,他们就过来看看,黑板上写上需求,他们来做。

两天后她发现,口哨往往只能唤来家里的狗。粗心的父母和伴侣常常听不到,他们或是在房间休息,或在看电视,很少主动关注她的状况。

她希望在生病期间能吃得更可口些,通过合理的营养搭配提升食欲、增强抵抗力。父母却说:“别挑,做成什么样就吃什么样。”

因为难以获得均衡的饮食,开胸手术后不到一个月,她不得不自己下厨,或选择外出就餐。

最初,父母得知她患癌后,确实被吓到了,害怕、心疼、掉眼泪。可除了情绪波动外,他们没有发生任何实质性改变。

她感到孤单和无助。在抗癌的道路上,她缺少家人的实际支持。

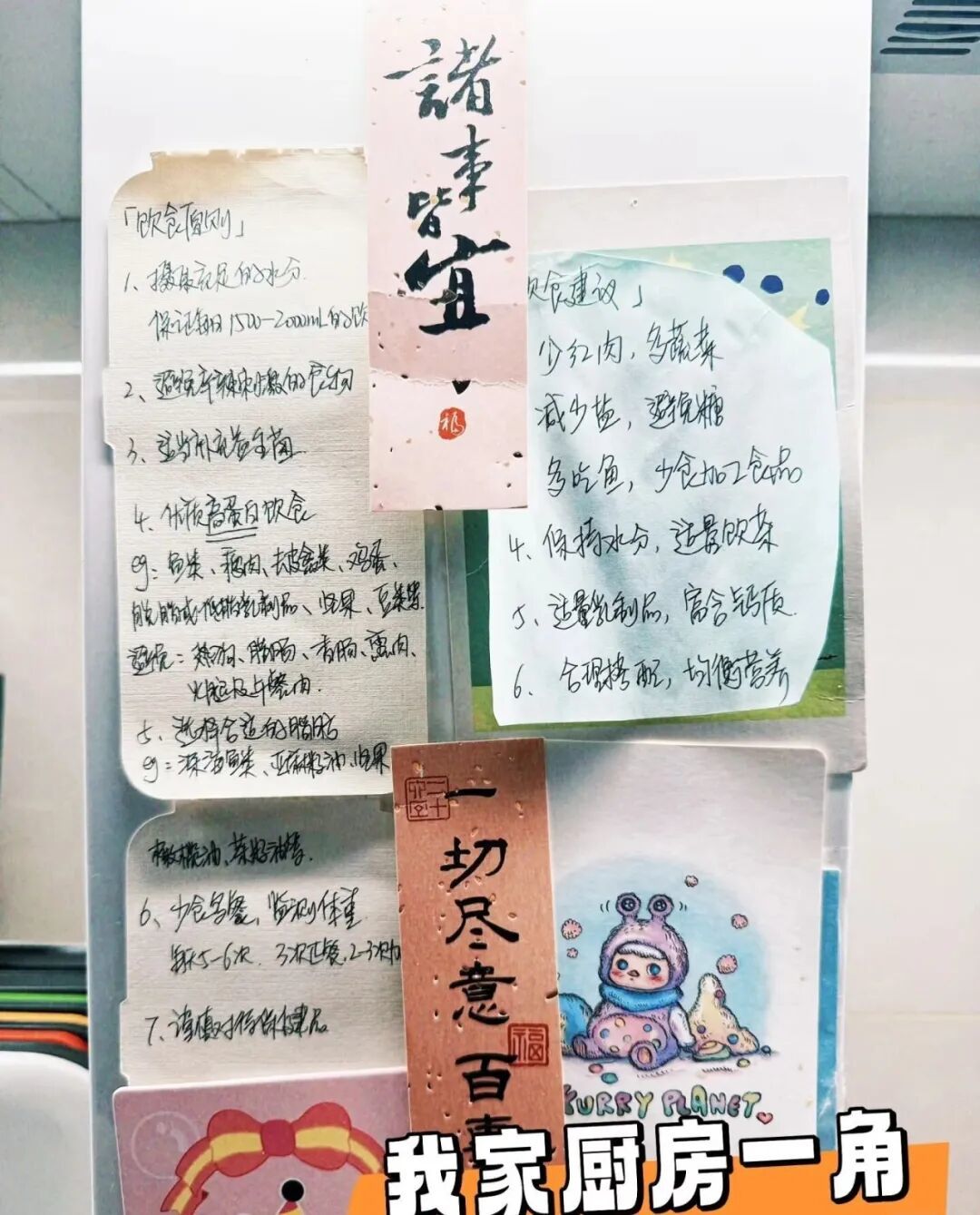

曼迪家

有些对比,让现实更加刺眼。

今年她住了两次院,都需要全麻取病理:一次穿刺,一次气管镜。住院期间,她依然要在病床上写菜单,把菜谱发给家里的阿姨,安排家人的饮食。

她的病友,一个和她同龄的女孩。父母卖掉老家的房子,每个月在发工资那天给女儿转三万块钱:“你以前挣多少,我们就给你多少,你安心养病,不用着急上班。”

为了让女儿吃好,他们在医院旁租房,每天做饭送饭,风雨无阻。

而她在病房里,还要牵挂家里的菜谱。

住院时,曼迪每天在视频里看她的小狗

两代人的生活习惯差异无处不在。

曼迪曾试图调和这种差异。考虑到父母经济条件不错,建议他们在附近租房,既能互相照顾,又能保持适当距离。

但这个提议被断然拒绝。父亲坚持要回东北老家生活,舒适自在。曼迪渴望得到亲情陪伴和照顾,但父亲只是淡淡地说:“你好好养病,不用操心我们。”

父母最终在曼迪家附近租了房子,但这一切与她曾经的期盼毫无关系。

去年秋天,父亲脑血栓复发,决定长住北京,争取最好的医疗资源。

曼迪心里难受,“我曾那么希望他们来北京陪我,如今终于来了,却是因为他自己病了,需要这里的医生。”

类似的情节也发生在母亲身上。当母亲体内查出结节时,父亲建议回老家手术,母亲坚持要留在北京接受治疗。

尚在康复期的曼迪,为母亲奔波于医院间,雇佣护工,安排照料。

那段时间母女同住却相安无事。母亲突然愿意遵守所有曾经引发争执的生活规则——使用公筷、及时冲马桶、清理洗手台头发等琐碎细节。

曼迪出 ICU

今年春节,曼迪给照顾她两年的阿姨包了一个红包。

红包递出去的那一刻,两个人同时红了眼眶。她感谢对方分担家务,更感谢她在治疗期间为自己精心准备每一餐。阿姨总是劝她别太劳累,有什么事她来干,这让她觉得很暖心。

生病至今,她发现最想感谢的人,竟都是花钱请来的——无论是悉心照料的护工、精心安排膳食的阿姨,还是全力救治她的医生。

病重之初,她曾以为,这场人生灾难会让整个家庭发生彻底改变。但事实证明,人是最难为了他人改变的,父母也不是天生的照顾者。

她清楚地看到了那种典型的东亚式期待——父母自己未能做到的,却希望子女能够做到最好。

经过漫长的内心挣扎,她接纳了父母的不完美,也开始理解,爱从来不是等价交换。

重启人生

“命运从来都没有公平而言。”

抗癌两年,曼迪的生命以三个月为周期去衡量安全期,每一次复查都如同一场大考。

仅在一家医院的门诊,她就跑了 100 多次,不包括住院、放疗和其他医院的治疗。

在医院,她目睹到另一个人世间,那是一个让人不得不低头的世界。吝啬的人不得不大方,急躁的人不得不耐心,傲慢的人不得不顺从,忙碌的人不得不停下,拼命挣钱的人也开始精打细算。

“当病痛降临,我们唯一能做的,就是接受。接受无常,接受痛苦,接受这一切,才能继续向前走。” 她说。

曼迪确诊后,向伴侣提出分开,但伴侣坚持去雪山办了一场只有两人的婚礼。

确诊癌症前,曼迪的人生从未有过“躺平”的时刻。

即便是旅行,她都不允许自己偷懒。新西兰跳伞、斯里兰卡看海、土耳其登热气球……一定要去一个远的地方,才不算浪费假期。

抗癌初期,她依然被惯性驱使,为各种“无效率”感到焦虑。睡觉、吃饭、单纯地休息,这些在养病中必需的事,在她看来像是一整天的荒废。

被疾病困住的两年里,她对许多事物都失去了兴趣。她一心想要康复,但发现与康复这两个字始终有距离。

今年,她开始重新构建生活的秩序。她尝试在国内进行短途旅行,希望像以前一样,多看看这世界,继续好好热爱生活。

她在社交平台记录自己的抗癌历程,分享在北京就医的经验与流程,意外地帮助了许多面临相似困境的病友。

渐渐地,她发现:这个世界依然有很多值得投入的事情。

她开始允许自己“无所事事”。花整个下午陪狗玩耍,去朝阳公园看秋叶飘落,探访一家新开的咖啡馆。

也为一场并不“划算”的相聚,横穿半个北京。过去,她与好友一年也只见上一两次。如今,她不再计算时间成本,哪怕堵车 2 小时,也要频繁约见朋友。

曼迪尝试去旅行,重建生活秩序

今年五月,曼迪九十多岁的奶奶去世了。

老人一生没什么积蓄,最后只攒下两万元。在生命的最后一年,她每天都提心吊胆,“她总担心万一钱花光了,子女有纷争,养老送终怎么办。”

直到最后,这两万元也未曾动用。

这是她生病之后第一次离死亡那么近。她忽然想通了,人生就是这么一回事,还焦虑什么呢?与其为未来担惊受怕,不如认真过好每一个当下。

前段时间,她看到一则新闻。一位从不吸烟、专门研究肺癌的医学教授,确诊了肺癌晚期。教授说:“我每天都会想,这一天我要怎么度过。”

其实不管有没有得癌症,每个人都该这样问自己。她想。

注:图片由受访者供图