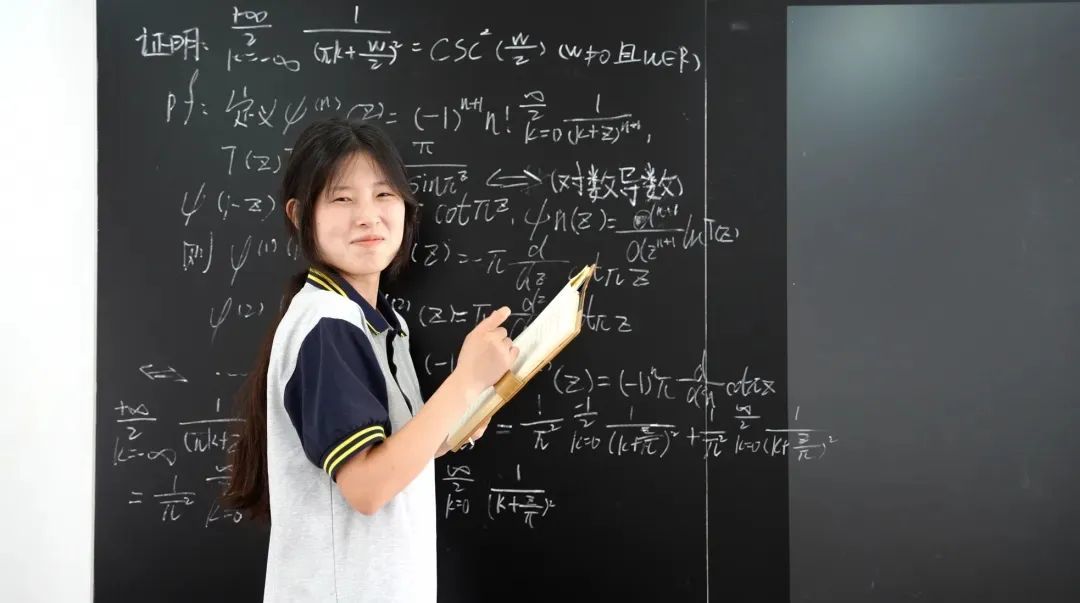

6月13日,17岁的姜萍闯入阿里全球数学竞赛12强。“反思教育体制”的声音再次喧嚣,“制造天才”的教育观卷土重来,这是一个危险的信号。

“爱因斯坦无法制造”

1916年,斯坦福大学的教授刘易斯·特曼发起了一场规模庞大、旷日持久的心理学实验。他筛选出1528名智商在140以上的高智商儿童,持续追踪他们的生活、成就与幸福度。这些天才儿童被称为“特曼儿童”。50年代,“特曼儿童”的人生成绩单出炉。结果令人感到失望。

这一超常智力优势人群的确有一些个体红利,他们的平均收入是正常人的两倍,但也仅此而已。“特曼儿童”中没有人取得举世瞩目的顶尖成就,四分之一从事的是海员、打字员、警察等普通工作,更多的是律师、会计等正常的白领职业。经济红利有限,幸福指数也泯然众人。特曼儿童的离婚率、酗酒率与自杀率也与常人无异。

值得玩味的是,1956年和1968年两位诺贝尔物理奖得主当年都在特曼儿童的测试中被淘汰了。特曼实验得出的结论是,天才并没有为个体带来太多的人生红利,也没有给社会贡献多大的人才红利。特曼以及后来对智力超常人群的研究进一步得出结论——“爱因斯坦无法制造”。这一结论却是在中国被验证的。因为,只有中国才能以举国之力搞“人造爱因斯坦”的试验。

但是,这些科学结论并没有阻止中国以举国之力搞“人造爱因斯坦”的尝试。

1978年,刚恢复高考的中国高校就盛行起了“天才少年班”。不同于特曼实验的跟踪但不干预,中国的“天才少年班”是把少年天才集中起来专门培训的政府主导干预模式。不过,这场“天才热”并没有持续很久。

1988年,除了中科大和西安交大之外,其他十几所大学的少年天才班都陆续停办了。和中国很多试点、试验一样,没有公开承认的失败。但是,“天才少年班”从最高潮时的将近二十家迅速减少到两家,整体而言肯定是失败的。

硕果仅存的这两家,当然是必须成功的。现在网上还可以查到中科大和西安交大成功毕业生的名单,以证其人才辈出。不过,这并没有多大的说服力。以八九十年代文凭的含金量之高,以这两所大学的江湖地位,那些天才少年就算正常入学,个人成就也不会差多少。

更重要的是,两家天才班终究也没有制造出中国的爱因斯坦。反而是那些命运曲折的少年天才,引起了长期的争议。比如一度出家为僧的宁铂、高开低走的谢彦波。前者从来都对科学兴趣缺缺,后者的学术道路因心理健康问题干扰。

跨度长达四十年的中国高校“天才少年班”试验,足以证明“爱因斯坦无法制造”。但是,这并不能消除中国社会对“制造爱因斯坦”的追求。

制造高级工具人的执念

这种通过教育制造天才的执念,并不是出于对科学的普遍热爱。在“制造爱因斯坦”蔚然成风的八九十年代,和科学精神背道而驰的气功热也一样盛行。各路大师群魔乱舞,和“人造爱因斯坦”相映成趣。现在“大师”倒是不多见了,只剩下一个夹老师硕果仅存换个大师马甲。但是,还是不讲讲科学。“政治正确”压倒科学的大型事故现场,记忆犹新。

对教育制造天才的执念,更不是对天才个人成长的关爱。我们的社会对个体的评价,从来只有“社会贡献”的维度。被圈养的少年天才失去了正常的童年,他们背负的压力、风险、痛苦,谁会在意?

中国社会对科学、天才的推崇和热情,既不是崇尚实事求是的科学精神,也不是关爱个体的人文精神,而是纯粹工具化的捷径想象。天降奇才的“社会贡献”,是众人可以心安理得地享受无成本红利,美滋滋。

这一“天上掉馅饼”的想象最大程度地满足了中国社会强烈的不劳而获偏好。要是姜萍真的被某名校破格录取为学生,走上了学术研究的道路,那就成了为社会无私奉献的“工具人”。她的人生从此就不再属于自己,一旦偏离了创造科技红利的轨道,万般宠爱瞬间变成千夫所指。当年对宗教、哲学更感兴趣的宁铂被塞进天才少年班去搞物理,最终他选择出家当和尚时那样,“对不起国家的栽培”、“让人民失望”的斥责声此起彼伏。

中国大众对天才廉价的赞美,期待的是收获千倍万倍的“人才红利”回报。这才是中国社会对教育制造天才畸形迷恋的真正原因。

然而,这种畸形工具化的教育观、人才观,注定是失败的。不仅“爱因斯坦无法制造”,而且爱因斯坦还会失效。如果爱因斯坦留在了德国,等待他的是集中营,而不是实验室。如果爱因斯坦生在了索马里,即便他在实验室里有惊天的发明,也不会改变这个国家的命运。

这世上从来都不缺天才,也不需要拔苗助长地制造天才。爱因斯坦和绝大部分天才一样,都没有受过所谓的天才教育。这世上缺的是成就天才的环境。无法成就普通人的环境,也不可能成就天才。这才是我们反思教育的方向。

因为,今天中国的教育体系本质上是一套身份等级资格的分配体系,这不是真正的教育。我们的教育体系顶点是培养值钱的“高级工具人”,底部是廉价的低级工具人。“育人”从何谈起?那些为姜萍中专生身份倍感惋惜的温情背后,却是对职业教育、“低端职业”的冷血歧视。现在这样的反思教育,“教育制造天才”的观念卷土重来,是对人的戕害,十分危险。

结语:拿人当人看,才是正确的教育观

一个真正重视个人价值、尊重个人自由的社会,是不会这样夸张地推崇天才的。比如《生活大爆炸》里的天才谢尔顿,没有推崇备至的特殊照顾,是老师们又爱又恨的现眼包,是同学公认的现眼包。谢尔顿却能轻松愉快地享受自己的生活,而不是被天赋异禀的沉重感压垮。这才是正常社会应有的样子。

我们的确要反思教育,应该反思的是教育的去功利化。拿人当人看,而不是培养成“做出社会贡献”的工具,才是正确的教育观。对天才、对普通人,都是如此。