“米袋子”与“一池碧水”如何兼得?这道关乎国家粮仓与江南水乡的绿色发展难题,如今有了破题之钥。近日,在江苏常州召开的国家重点研发计划项目“南方农区氮磷迁移转化与面源污染发生及调控机制”现场观摩及成果展示会上,一项关键核心技术正式登台亮相。这标志着我国农业面源污染治理从被动应对转向主动预警,从末端治理迈入全过程精准调控的新阶段。

直面“卡点”:南方农业的高产与环保之困

观摩会现场薛利红首席介绍

这片被誉为中国“南方粮仓”的土地,在肩负产粮重任的同时,也因密布的水网和丰沛的雨水,长期承受着面源污染的沉重压力。项目首席江苏省农业科学院薛利红研究员坦言,以往的治理之路走得并不轻松,处处是“卡点”:水田旱地交错,污染物迁移路径复杂;“小微水体”的生态消纳作用难以量化;更关键的是,周丛生物、根系分泌物这些看不见的“生态细节”易被忽略,致使氮磷如何转化、迁移、最终成污的链条始终模糊,治理也常常“拳落空处”。

三大突破:本土化模型平台实现“智慧清源”

中国科学院南京土壤研究所张佳宝院士、江苏省农业科学院党委副书记黄俊观摩炭基/矿基调理有机肥

为打通这些“卡点”,“南方面源污染模型与决策支持平台”在中国科学院南京土壤研究所、北京大学、江苏省农业科学院和力合科技等单位的强强联手下应运而生。它如同一位“流域诊断医生”,实现了三大关键突破:

1. 洞察微观“源头”:创新性地将周丛生物等关键角色纳入模型模块,如同为诊断配上了”高倍显微镜“,更精准地模拟了水田等关键源区的污染释放过程,揭示了以往被忽视的微观机制。

2. 描绘迁移“路径”:首次构建了涵盖平原河网与山地丘陵的污染物“源-汇”精细化拓扑关系,系统评估了沟渠、池塘等“小微水体”的截留与消纳功能,解决了迁移路径“说不清”的难题。

3. 算清流域“总账”:将复杂的迁移路径与生物地球化学转化机制深度融合,首次实现了对流域内污染“发生量-消纳量-负荷量”的全过程精准测算,为决策提供了“明白账”。

平台已在云南普者黑5A级景区大显身手。通过科学指导当地种植业结构调整,成功为高原湖泊“减负”,削减入湖氮负荷37.8吨,让湖泊显著改善了高原湖泊的水环境质量得到了显著提升。

实践验证:肥水精准智慧管控模式协同保障粮食安全与绿水青山

再尖端的技术,唯有落地田间,才能焕发真正的生命力。在常州市武进区新康村的示范基地,项目成果已转化为一套可复制、可推广的肥水精准智慧管控模式。它像一位聪明的“田间大管家“,该模式将 “模型决策-精准施肥-智慧管水” 有机结合,并与生态沟渠、净化湿地等工程措施联动。

项目负责人薛利红介绍,通过稻田“养分定额投入-肥料按需定制-缓混肥侧深施用-水分精确灌溉-秸秆全量深还”等组合拳应用,化肥用量降低10%还能实现水稻稳产甚至增产,氮、磷流失减排40%和50%以上;再结合排水智慧调控与多级拦截净化等技术,项目区实现了区域内污染物的“近零”排放。这套肥水联控模式成功破解了“高产”与“低污”的协同难题,技术已新入选2025年度江苏省农业主推技术。

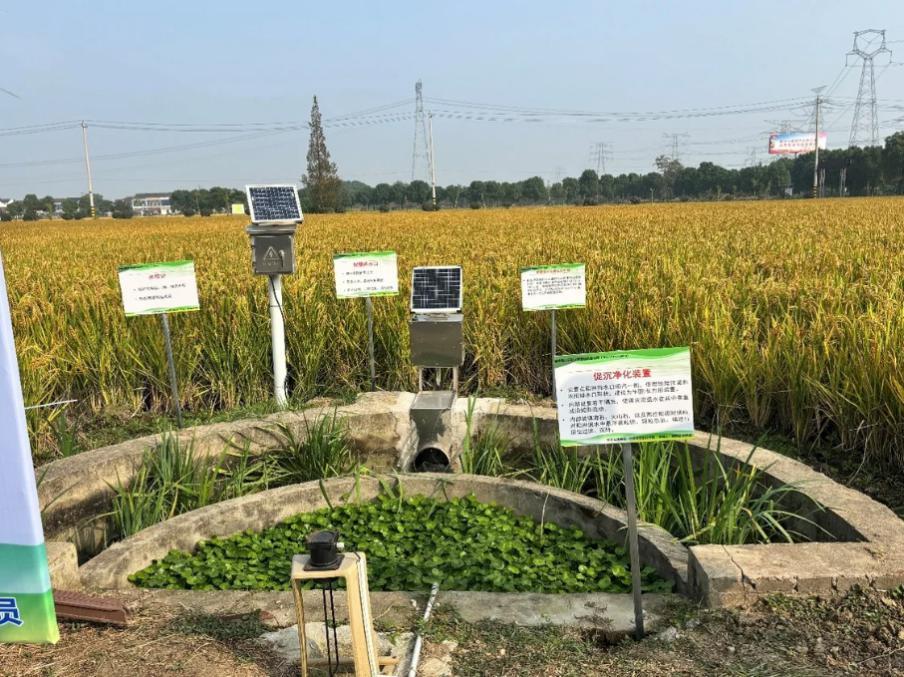

田间智慧排水口、促沉净化装置

溢流式智慧闸门

炭基和矿基调理有机肥、高性能净水材料

长效机制:为农业绿色转型注入持续动能

如果说技术是破解难题的“硬拳头”,那么一套能够长效运转的管理机制就是确保成果不流失的“软铠甲”。项目团队不仅攻关技术,还创建了 “智慧监管-生态奖惩-制度保障” 三位一体的长效运维机制。团队研发的化肥实名定额购销平台及相关政策建议,已被省级文件《关于积极探索化肥农药实名制购买定额制 使用持续推进化肥农药减量增效的指导意见(苏政办发〔2022〕73 号)》和《推进新一轮太湖综合治理行动方案(苏办发〔2023〕17 号)》等采纳,为区域农业绿色转型提供了坚实的制度保障。与此同时,依托高标准农田建设和农田退水治理项目,技术模式得到了大面积应用,并催生了《生态农田建设与管护技术指南》等系列标准的出台,从根本上规避了“重建轻管”的弊端。

从精准溯源摸清家底,到智慧清源精准施策,再到机制保障长效运行,这项由科技引领的农业绿色变革,正为我国协同保障国家粮食安全与提升区域水环境质量注入强劲而持久的“新动能“。