什么样才是“好老师”?金杯银杯不如学生的“口碑”,为大力营造弘扬践行教育家精神的良好氛围,党委组织宣传部联合教学质量与评估中心、教务处,走进学生群体,听听同学们聊聊那些精彩的课程和那些他们口中的“好老师”故事,并在微信公众号打造“我心中的好老师”栏目,记录教师们在平凡岗位上书写非凡故事,牢固树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负,切实将教育家精神内化为教书育人能力和躬耕教坛的亲身实践。

教师节前夕,外国语学部张传钰老师收到一份特殊的礼物——中国援外医疗队的出征通知。本月中旬,这位“90后”英语教师将作为中国(江苏)第35批援桑给巴尔医疗队成员,跨越九千公里,奔赴非洲坦桑尼亚,开展为期一年的医疗援助。十余年淬炼的“语言+医学”复合技能,将成为他此行最坚实的依托。

跨界

从“教练”到“队友”,爱与支持是最坚强的后盾

一年前,张传钰还站在讲台前,为即将出征的医疗队员们进行英语培训。“真希望能成为他们中的一员!”他在课堂上一句由衷地感慨,被妻子默默记在心里。2024年6月,刚刚结束急诊夜班的妻子,将一本红色烫金的《记功证书》递到他手中——那是她曾在公共卫生事件中被授予的荣誉。“我希望你也能实现梦想,去试试,我和宝宝支持你。”她轻声说道。

这个决定并不轻松。作为医疗队中最年轻的队员,也是一个两岁孩子的父亲,远行万里、离家一年,意味着错过孩子咿呀学语、蹒跚学步的珍贵时光。那份沉甸甸的不舍曾萦绕心头,但妻子的理解与鼓励,最终化作他奔赴远方的勇气。

学院也为他铺就了前行的道路。尽管张传钰坚定表示“有时差没关系,凌晨三点上课我也做得到”,但学院经过综合考量,将他的教学角色调整为B角,以“AB角”制保障课程延续,同时让他的援非医疗经历转化为鲜活的教学素材,实现“1+1>2”的课堂延伸。

专业

不仅是“传译员”,更是团队的“润滑剂”

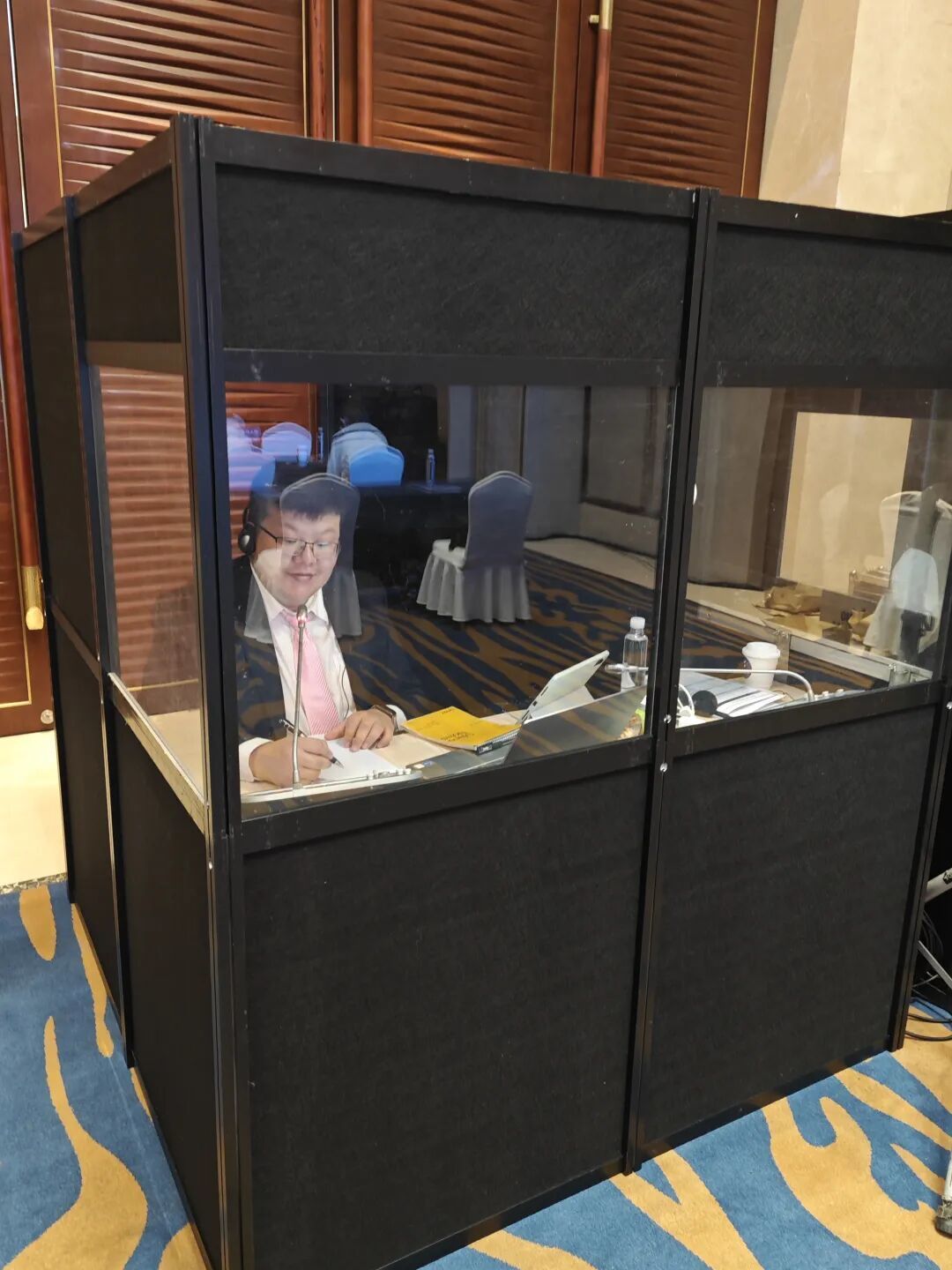

在24名医疗队成员中,张传钰是唯一的外语专业人才。支撑他胜任援外翻译重任的,是他的“硬核”实力。作为高校医学英语、口语和口译课程专家,他的能力在赛场与社会服务中得到了充分验证。

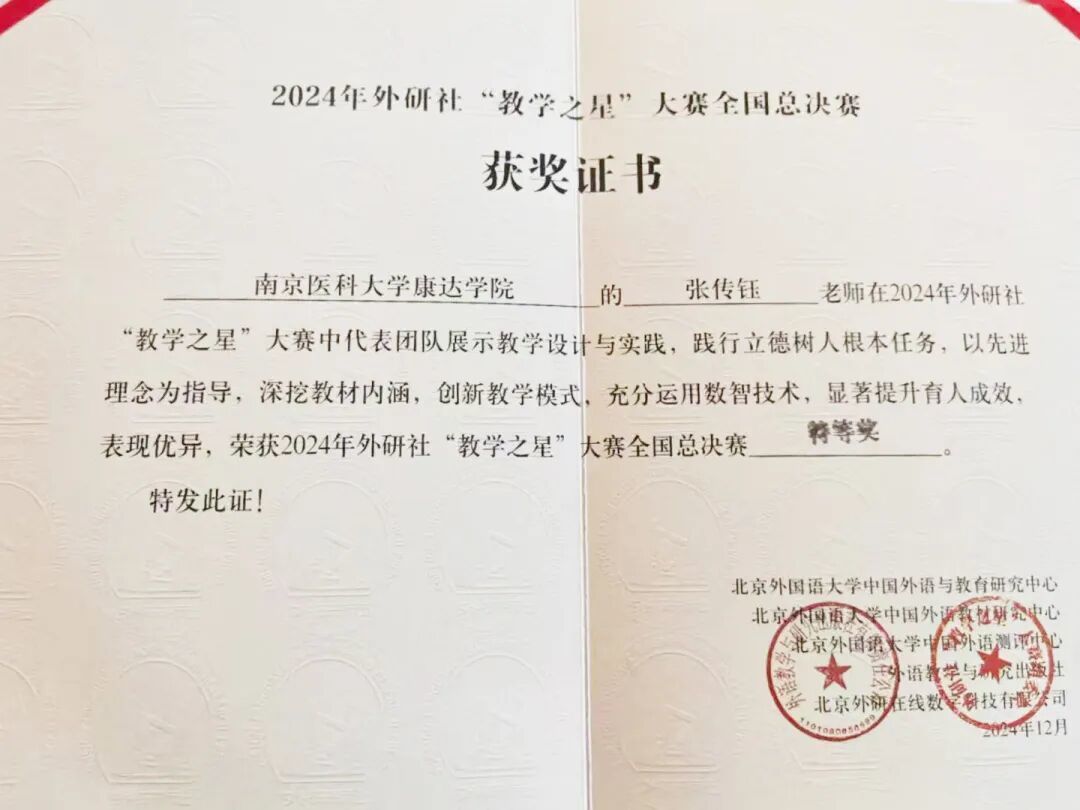

他屡获重量级教学奖项,曾代表江苏获得“教学之星”大赛全国总决赛特等奖,他的专业积淀也延伸至社会服务领域,为地方政府提供专业语言服务、担任SES(德国高级专家组织)、MATAT等国际医疗组织的核心口译、常年参与医院的医学英语培训工作。

此次援外医疗过程中,手术室里需要懂医学的翻译,而精通医学会议同传,可以完成手术室、会诊等高难度口译的张传钰刚好契合,他将以精准的语言传递医学信息,成为中方与当地沟通的桥梁。

而他还有另一个身份——队里的生活文体委员,负责关注队员心理状态、增强团队凝聚力。正如一辆奔腾向前的汽车离不开顺畅的轴承,张传钰正是让团队运转更加丝滑的“润滑剂”。

使命

用语言传递中国医学的大爱与担当

江苏是全国最早承担援外医疗任务的省份之一,自1964年起,已累计向坦桑尼亚桑给巴尔、圭亚那、马耳他、伊朗、利比亚等国家和地区派出79批1281人次,诊治患者超过1000万人次,开展各类手术30多万例。今年是江苏援外医疗队派遣60周年之后的新篇章。据悉,本次援外的一大创新点是公共卫生防疫,团队中除了来自连云港市第一人民医院的医生外,还有来自江苏省血吸虫病防治研究所的专家,他们将共同探索如何将中国血吸虫病防治与疟疾消除方面的经验本土化,力求打造出适应当地实际需求的“中国方案”。

作为新一批队员,张传钰和队友们肩负起公共卫生防疫等重点任务,面对崭新挑战,他已提前投入大量时间“补课”公共卫生知识,希望用他的专业技能,为中国医疗队的仁心与大爱提供最精准有力的“传译”。

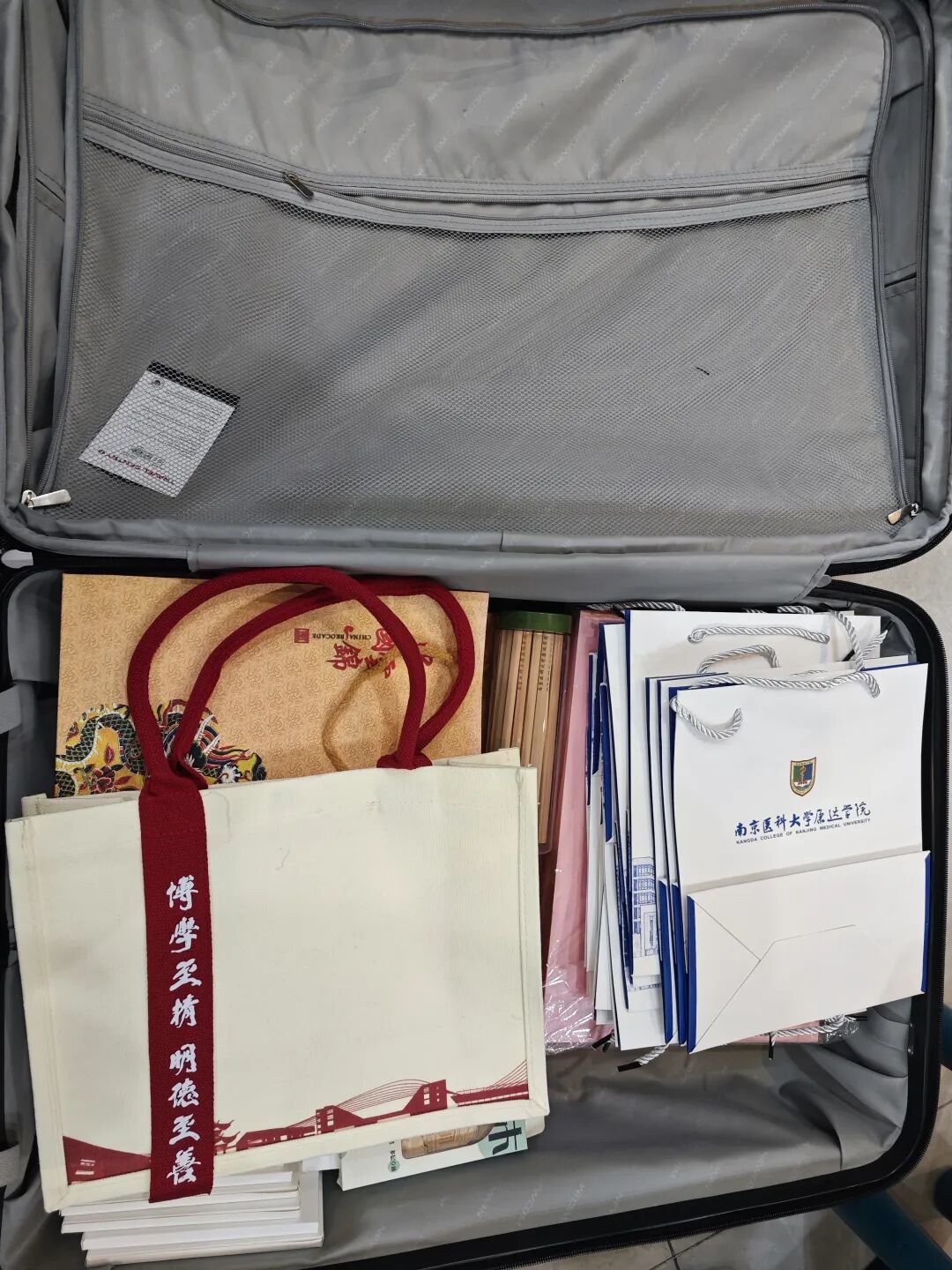

他的行囊中,静静放着一些铅笔、文件袋、明信片、印有生命科学馆的冰箱贴等小礼物。“我想把它们送给非洲的孩子们和医务工作者们”,他微笑着说,“不仅传递友谊,更传递中国人对生命的敬畏。”

从大学讲台到援外医疗一线,张传钰的教师身份未曾改变,变的只是舞台。在国内,他传道授业;在非洲,他将以语言为桥,向世界诠释中国医学的温度、文化的厚度,以及人类命运共同体的时代理念。

张传钰老师带着 “语言 + 医学” 的硬核本领

从三尺讲台赴非续写教育与医疗交织的大爱篇章

更有无数老师扎根校园

在日复一日的授课、解惑中

以耐心浇灌成长 用专业点亮梦想

把每一份对教育的热忱融入学生前行的步伐里