作者|陈碧

中国政法大学教授

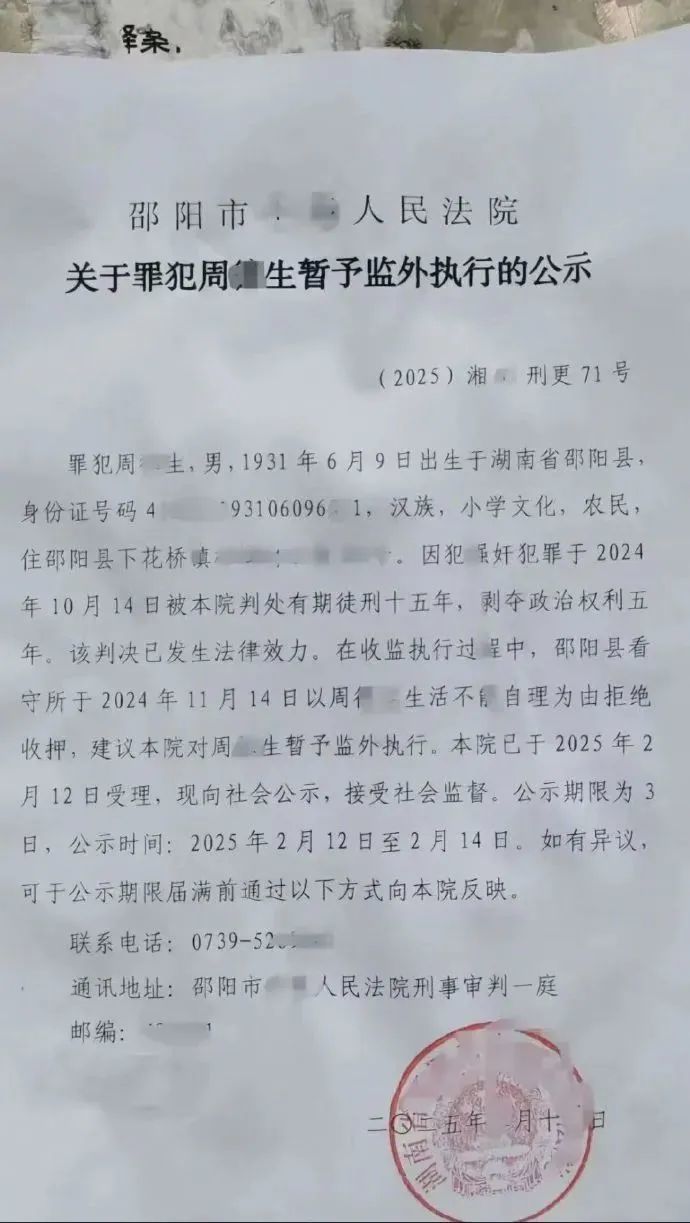

最近,湖南邵阳93岁老人因性侵未成年人被判15年,却因生活不能自理被看守所拒收,拟监外执行一事引发争议。重判却不能执行,高高举起的板子又“轻轻放下”,这极大地冲击着人们朴素的正义感,让公众难以接受。

从罪名来看,性侵未成年人被判15年,属于强奸罪中情节恶劣、后果严重的情形。再加上我国刑法规定,已满七十五周岁的人故意犯罪的,可以从轻、减轻处罚。在这样的背景下,本案的被告人仍然被重判15年,可以想见其犯罪事实何等卑劣。

性侵对未成年人造成的身心创伤,几乎是毁灭性的,可能影响一生。在这类案件中,公众期望看到犯罪者受到严厉的惩罚,以此慰藉受伤的心灵,彰显法律的威严。而如今,犯罪者因生活不能自理而免予牢狱之灾;在很多人看来,这是正义的落空。

但,司法机关考虑监外执行,也是有法可依的。根据《刑事诉讼法》第二百六十五条规定,有三类应当入狱的人,可以暂予监外执行:

第一类是有严重疾病需要保外就医的;

第二类是怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;

第三类就是生活不能自理,监外执行不致危害社会的。

这其中有人道主义,也考虑了监狱资源的合理分配,避免让监狱承担过多医疗、护理等超出其职能范围的责任。当然,监外执行只是暂时的。如果上述特殊情形消失但刑期未满的,应当及时收监。

很多人追问:何为“生活不能自理”?是否存在个体差异或者主观裁量的模糊空间?

按照2023年两高三部和卫健委联合发布的《关于进一步规范暂予监外执行工作的意见》:进食、翻身、大小便、穿衣洗漱、自主行动等五项日常生活行为中,有三项需要他人协助才能完成,且经过六个月以上治疗、护理和观察,自理能力不能恢复的,可以认定为生活不能自理。六十五周岁以上的罪犯,上述五项日常生活行为有一项需要他人协助才能完成,即可视为生活不能自理。

因此,本案中的被告人已年满93岁,五项日常生活中存在一项以上需要他人协助,这符合常识,也能够回应部分网友的疑问——“有能力强奸却没能力自理”,这是可能存在的。

因此,只要判断被告人不会继续危害社会,监外执行的决定符合法律规定。

这一次邵阳中院依法公示高龄被告人“暂予监外执行”的决定,其背景是近年来我国司法机关严格规范减刑、假释、暂予监外执行流程,公示正是推动司法阳光化的表现,值得称道。

但是,这一系列合法操作,为何会引来不平之声?

首先,这是法律规定与朴素正义感之间的冲突。这种冲突并不罕见,反映的是法律的理性与公众情感之间的张力。比如遇到低龄未成年人恶性犯罪,公众会呼吁严惩,而法律会考量《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》和《刑法》如何构建对未成年人罪错行为的分级矫治,刑法是最后才会祭出的工具。

法律追求的是一种普遍的、抽象的正义,它需要考虑各种复杂的因素。公众的朴素正义感则更多源于直觉和情感,是对具体事件中善恶的直接判断。当两者发生冲突时,我们应该进行反思性的平衡。

在本案中,司法机关的释法说理可能并不充分。假如司法机关公开了犯罪者生活不能自理的详细医学评估报告,同时结合其犯罪情节、再犯风险等因素,做出综合判断,确实不会再危害社会,就能消除公众一部分疑虑。

进而,如果最后决定监外执行,也要严格做到对被告人的监管。既然是重犯,惩罚不能流于形式,要让犯罪者切实感受到惩罚的力度。比如,可以加强电子监控、限制其活动范围等。如果说理充分,公众就不会有那么多担心和不满。

其次,我们也发现,有的合法操作,看上去是准确适用了法律,却未必能起到惩治和震慑的作用。和前述案件类似,最近还出现了若干起“猥亵妇女者因高龄而免于执行行政拘留”的事件,猥亵者均为70岁以上的老人。按照我国《治安管理处罚法》的规定,对于70岁以上的老人,即便做出了行政拘留,也不用执行处罚。这种结果对于受害人,是意难平的。

去年,邯郸初中生将同学杀害埋尸案时,我们在《风声》栏目已经讨论过低龄未成年人刑事责任的问题,立法已经将未成年人的刑事责任年龄有条件的降低到12岁,而检察机关也明确了“预防就是保护,惩治也是挽救”,对低龄恶性暴力犯罪加大了打击力度。

今年,我们可能不得不面对另一个问题:年老不是免罪金牌,是否要减小对老龄违法犯罪人的保护力度了?

众所周知,我国已逐渐进入老人社会。随着生活水平与医疗技术的提高,我们身边70岁以上的老人健康状态和认知能力普遍增强,老人犯罪相应增加。如果仍然沿用从前的思路,划定70岁或75岁作为法律责任上从轻、减轻、不予执行的界限,可能已经不太适应国情,立法应考虑对此做出回应。

以《治安管理处罚法》为例,这部法律正在修订中。按照现有规定,对于不满16周岁的未成年人,可以不执行行政拘留处罚。但在最近的修订稿中,已经取消了这样的限制性规定,并和《预防未成年人犯罪法》做了衔接;对那些不处罚或者不执行拘留的,也要求进行矫治教育。

实际上,针对70岁以上的年老违法者,《治安管理处罚法》修订也可同步进行调整,不宜再用70岁进行“一刀切”,公安机关可根据其身体情况,裁量是否执行拘留;即便不执行,也应该引入替代性惩戒措施,比如社区矫正等。同时,被害人也可通过民事途径追究法律责任。公安机关出具的处罚决定通知,就是侵权事实成立的重要证据。

法律的生命在于实施,而实施的效果在于公众的认可和接受。如果我们任由“有能力强奸却没能力自理”这样的疑问在网络上传播,却不加以解释说明,这就是法律人的失职。

本案中暴露的社会病,也同样需要立法和司法作出回应。如果仅仅把它作为热点新闻去对待,就丧失了与民意对话的机会,也消耗了可贵的正义感和良知。