想象一下,如果有一天电灯不再需要烧煤发电,一个如家用微波炉大小的燃料仓,就能满足整座城市的用电需求——那些困扰我们的环境污染、温室效应等问题或会进一步解决。这不是科幻电影,而是可控聚变技术正在推进的展望。

全球能源结构正经历深刻变革,清洁能源转型与可持续发展已成为世界各国的共同追求。聚变这个曾被视作“永远还要50年”的未来科技,近年来透露出更多实现的曙光。今年,中科院合肥等离子所的EAST、中核集团的环流三号以及新奥集团“玄龙-50U”装置接连取得的突破性进展,成为中国在聚变赛道实现从并跑者到领跑者的证明。

01 氢硼聚变:聚变商业化路径的新选择

20世纪50年代,核聚变首次进入能源领域视野,当时引发了诸多炒作。二战中核武器的成功研制,证明了核技术的巨大威力,这也让各国政府迫切希望开发核能(包括聚变和裂变)的和平利用方式,为战后经济发展提供充足电力。为此,各国政府投入了大量资金支持聚变能源研究,数十亿美元被用于建设英国欧洲联合环(JET)、法国国际热核聚变实验堆(ITER)等大型研究设施。然而,这项技术的难度远超预期,数十年来,核聚变反应始终面临一个根本性难题:消耗的能量总是大于产生的能量。

近年来,从谷歌豪掷千金签下全球首个聚变电力大单,到中国突破高温超导磁体关键技术;从微软、亚马逊争相布局小型反应堆,到米哈游跨界投资聚变初创公司……这场关于人类未来命运的能源革命正在打破国家与企业的边界,重构着价值万亿美元的能源市场规则。

在全球聚变能源竞赛中,中国民营清洁能源企业新奥集团,凭借独具商业化前景的研发路径和接连突破的超预期进展,进入了国内外专家的视野。新奥并非心血来潮做聚变。2017年,新奥经过对全球100多家机构和组织的深度调研,选择了技术难度高但商业化潜力更大的球形环氢硼聚变路线。

聚变技术路线的选择,主要考虑两方面:首先是选取何种燃料,其次采取何种装置约束方式。

新奥能源研究院院长刘敏胜告诉凤凰网财经,之所以选择氢硼聚变,主要是因为氢硼在未来商业化应用方面具有三大核心优势:第一,燃料丰富易得、成本低廉——氢硼燃料储量近乎无限,每吨仅几千元;第二,安全环保——氢硼反应只产生无害α粒子,彻底规避中子辐射问题;第三,氢硼聚变产物可高效直接发电,且输出的为兆伏的特高压电。

正因为此,相比其它燃料,氢硼聚变被视作更理想的“未来能源“。尽管技术难度高,但并非不可以破解,“结合氢硼在核物理层面的特性,未来还有进一步降低条件并增加聚变产物的空间,这也相当于变相降低了技术门槛。“刘敏胜称。

在经过研究后,新奥制定了一个商业化路线图:2027年建成“和龙-2”实验装置,2035年实现示范堆发电。目前,新奥聚变研发团队正继续基于“玄龙-50U”装置,冲击更高氢硼等离子体参数,开展氢硼等离子体放电实验,为下一代实验装置“和龙-2”奠定基础。

02 接连突破:持续叩响“未来能源”之门

聚变的另一关键点是装置。由于聚变反应所需温度极高,远超常规材料的承受极限,目前主要采用磁约束方式实现可控聚变。磁约束,即利用强大的超导磁场将高温等离子体约束在环形装置中,通过磁场控制等离子体空间分布,以实现反应的稳定维持。

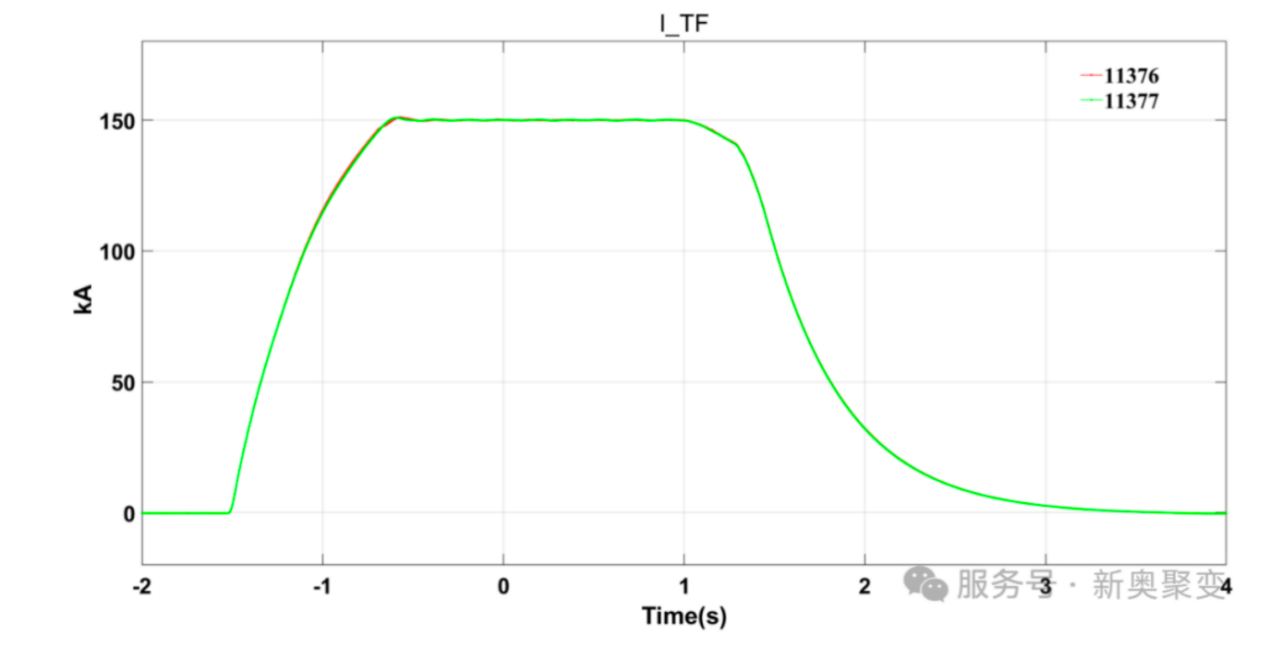

今年,新奥集团在核聚变领域实现了多项重大突破:其自主研发的“玄龙-50U”装置首次达成百万安培氢硼等离子体放电,并创下秒级1.2特斯拉以上球形环中心磁场的世界纪录。这些突破标志着我国在商用聚变能源领域迈出关键一步。

(新奥聚变实验装置“玄龙-50U”)

从2017年立项到2025年创下世界纪录的实验成果,新奥有着民企独特的优势:决策机制灵活、运作效率高、能够实现技术快速迭代,特别是在商业化落地上更加敏锐,从而为加速聚变研发突破注入新活力。

通俗来说,核聚变要实现能量增益平衡需要同时满足三个条件:足够高的温度、足够密度的等离子体,以及足够长的约束时间。新奥的这些突破为聚变能商业化应用积累了经验。

聚变商业化实现后,颠覆性影响不仅仅在能源,更是对社会经济的重塑。想象一下:海水淡化成本下降90%,让沙漠变绿洲;电解水制氢价格腰斩,氢能汽车全面普及;高耗能产业不再受电价波动困扰......聚变能源的商业化带来的将是整个工业体系的革命。

站在人类文明维度看,这项突破更意味深长。当能源不再稀缺,因资源争夺引发的战争可能成为历史;当电力不再依赖燃烧,碳中和目标将自然实现;当能源设备足够轻便,月球基地、火星城市也不再是幻想。就像蒸汽机开启了工业革命,聚变或许正在叩响下个文明跃升的大门。

03 “聚变”朋友圈:国际前沿技术交流激荡

聚变研究从来不是单打独斗的事业,而是关乎人类共同未来的伟大征程。2022年《“十四五”现代能源体系规划》首次将受控核聚变纳入国家能源规划,提出“支持前期研发”并“推动国际合作”。工业和信息化部等七部门2024年发布的《推动未来产业创新发展的实施意见》:将核聚变列为“未来能源”核心领域,要求打造全链条装备体系,加速技术产业化。目前国内聚变研发第一阵营已形成国企(如中核集团)与民企(如新奥)各有侧重,形成“国家队攻关基础科学+民企探索商业化”的双轨制推进态势。

西安交通大学物理学院教授、德国物理学会等离子体物理分会原主席霍迪(Dieter Hoffmann)认为:“聚变研究需要集全球智慧,中国在某些领域已实现并跑甚至领跑。在人类共同的能源短缺挑战面前,需要秉承开放合作之道。”

八年来,新奥构建了一支300多人的研发团队。这支队伍汇聚了来自斯坦福、剑桥等世界顶尖学府的精英,其中包括来自美国橡树岭国家实验室的紧凑型聚变方案最早提出者、球形托卡马克发明人彭元凯博士、为全球多套聚变实验装置研发了一系列国际先进水平的光谱诊断系统的石跃江博士、在美法德日等国际知名聚变科研机构有丰富工程控制经验的宋显明博士等国际资深专家。团队中海外高层次人才超过20人,博士硕士占比近70%,形成了老中青结合、多学科交叉的顶尖阵容。

为加速技术突破,新奥创新性地设立了氢硼聚变研究基金。首期就收到19家机构的27份提案,最终18个最具潜力的项目获得资助。这种生态共创的研发模式,正在打破传统科研的边界,形成开放创新的生态体系。

在全球化布局方面,新奥的合作伙伴网络覆盖四大洲十多个国家和地区,与数十家顶尖机构建立了深度合作。这个“聚变朋友圈”既包括传统科研巨头,也不乏充满创新活力的初创企业。特别是在今年7月召开的第三届氢硼聚变研讨会上,来自世界各地的50家机构专家围绕氢硼聚变展开激烈讨论,汇聚了聚变领域的全球科学家。

(第三届氢硼聚变研讨会活动现场)

作为迄今为止全球规模最大、影响最深远的国际大科学工程之一,国际热核聚变实验堆(ITER)计划的代表也参与了此次氢硼研讨会,ITER对外发言人拉班·科布伦茨(Laban Coblentz)表示:“作为全球最大的聚变实验平台,ITER计划汇聚了来自全球的几万名科研人员开展国际协作。新奥在球形环氢硼聚变领域的积极探索,是对全球聚变科研发展的重要贡献。ITER未来希望加强与私营企业的合作,携手推动全球聚变科技加速发展。唯有通力协作,才能使关乎人类未来命运的聚变事业稳步向前。“

国际热核聚变实验堆(ITER)计划的代表 拉班·科布伦茨Laban Coblentz致辞

站在产业高度看,氢硼聚变的意义远超能源迭代。据全球咨询公司The Business Research Company统计,2024年全球可控核聚变市场规模为3314.9亿美元,并预计以5.9%的增速到2025年达3511.1亿美元。氢硼路线的突破,将大幅降低电价,彻底摆脱对化石能源的依赖,为AI算力、星际探索等领域解锁无限可能。这场由中国企业深度参与并引领的变革,终将推动人类从“能源约束时代”迈向“文明能级跃升时代”。

在第三届氢硼聚变研讨会的现场,看着各国科学家为某个技术细节展开激烈讨论,突然意识到:这些激烈的辩论,或许正是聚变颠覆性技术变革的序曲。当这些声音汇聚成共识时,那个用“人造太阳”促成人类文明跃升的梦想,就将照进现实。