在有机化学的殿堂里,“蛇咬尾巴”的六元环结构始终闪耀着特殊的光芒。它不仅是凯库勒梦中解开苯分子结构的钥匙,更在生命体中扮演着“化学骨架”的核心角色。从构成DNA的核苷酸,到调节代谢的维生素,再到对抗疾病的抗肿瘤、心血管药物,这个看似简单的六元环状结构,藏着生命活动与药物研发的无数奥秘。

随着生物医药产业进入“分子级竞争”时代,对六元环等关键分子结构的深度挖掘与工艺突破,成为衡量一个国家医药创新能力的隐形标尺。在这条全球竞速的赛道上,中国企业正悄然崛起。一家扎根上海的专精特新企业,用二十年时间专注于六元环的研究与转化,从技术服务的艰难起步,到成为全球药企争相合作的伙伴,它的故事不仅是一个企业的成长史,更折射出中国生物医药领域 “从跟跑到并跑” 的硬核突破路径。

本期《隐形冠军》让我们一起走进上海彩迩文生化科技有限公司(以下简称“彩迩文”),他们如何以六元环为支点,在生物医药的赛道上书写着创新传奇?

一、“百分之百”:从实验室到产业化的破局之路

在生命科学的微观世界里,六元环结构如同无处不在的“化学骨架”,支撑着从核苷酸、维生素到氨基酸等基础生命分子的运转。而在生物医药领域,它更是抗肿瘤药、心血管药等关键药物的核心功能模块。“抓住六元环,某种意义上就抓住了生物医药创新的一个命门,”上海彩迩文生化科技有限公司总经理王东如是说。这份深刻认知,源于他二十余年在六元环领域的深度钻研。

时间回溯到2003年,王东结束多年工业界工作,远赴美国亚利桑那州立大学进行项目调研。彼时,他日复一日地沉浸于上市药物分子的合成路线与关键砌块研究中。“白天泡在实验室分析文献,晚上就琢磨一个问题:学术理论如何落地?工业化生产能不能更高效?”王东回忆道。正是这段经历,点燃了他“用工业思维解决药物分子合成难题”的强烈渴望,“总想着试试身手,做一件能真正影响产业链的事。”

2004 年,借着回国探亲的机会,王东注册成立了彩迩文。“最初想法很简单,卖技术、卖工艺,赚点钱,做出几个成功案例。”但现实很快泼了冷水:“根本赚不到钱。”

彼时的化工市场,传统巨头在工艺包售卖中掌握绝对话语权,而像彩迩文这样的初创企业,既无品牌背书,又缺市场信任,盈利模式始终无法跑通。“客户质疑你的工艺稳定性,同行觉得你是‘小打小闹’,团队里有人劝我放弃,说不如回去做老本行。”王东坦言,那段时间的挣扎至今难忘,但骨子里“不撞南墙不回头”的韧劲让他坚信:六元环这片蓝海,一定有彩迩文的机遇。

“客户凭什么信你?空口白话没用,工艺好不好,是做出来的,不是吹出来的。”痛定思痛,王东意识到必须转型——从兜售“看不见摸不着的技术”,转向提供“实打实的产品”。

2005年,一个关键转折点降临。欧洲一家全球最大的仿制药厂为抗凝血药物阿加曲班,在全球搜寻关键原料“手性哌啶甲酸酯”。这个分子正包含一个关键的六元环结构,它成了彩迩文证明自己的“试金石”。

“传统工艺要用氰化钠引入氰基,再拆分提纯,不仅剧毒,还效率低下。”王东解释道,氰化钠是国家严格管控的剧毒化学品,工艺安全风险极高;更麻烦的是,分子拆分往往需要三到五次,才能达到95%以上的纯度,“环节越多,成本越高,纯度却始终差一口气。”这一次,彩迩文决定“换条路走”。

王东的师弟、彩迩文的技术副总王方道博士,带领团队一头扎进实验室,他们要挑战一项业界公认的难题:不用氰化物,直接合成高纯度的六元环哌啶甲酸酯。

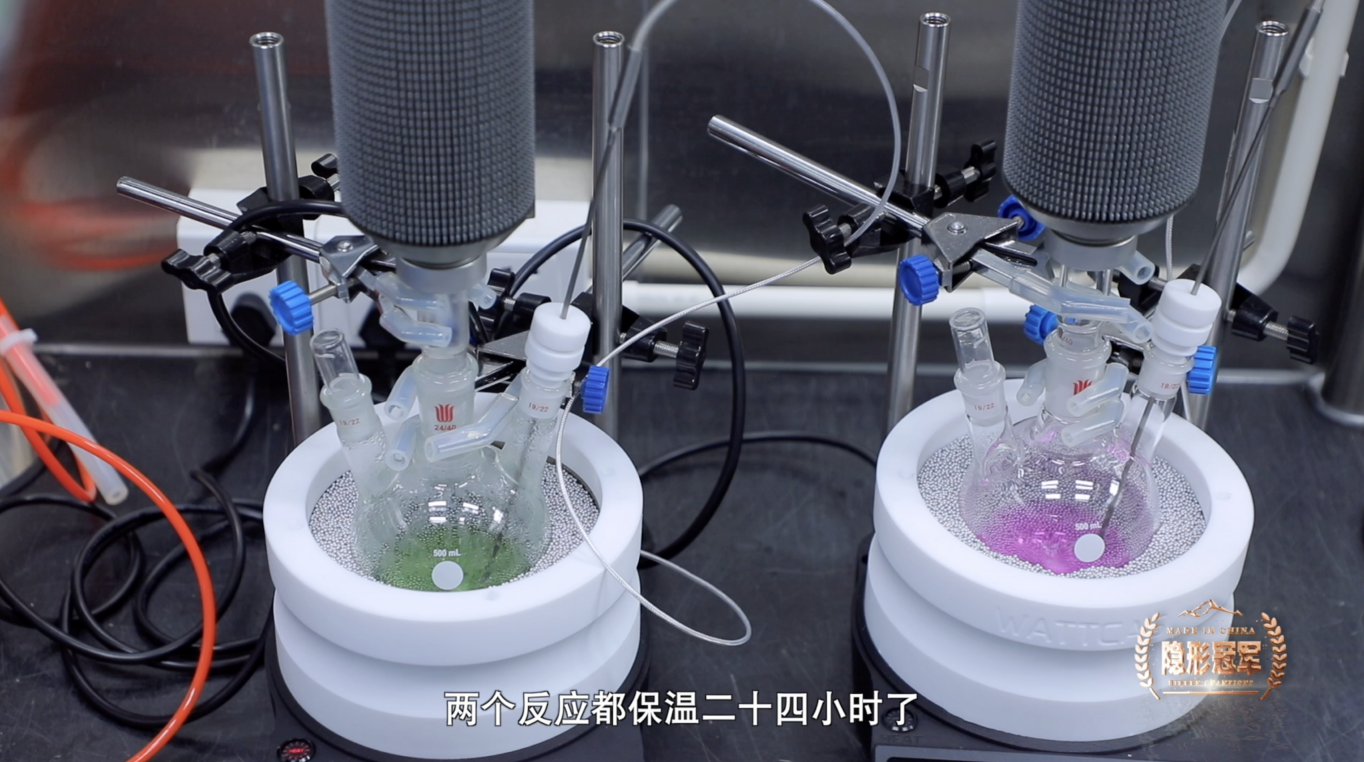

反应器旁,成了王方道团队的“主战场”。他们日夜轮守,实时监测着每一个细微的数据变化——温度曲线的毫厘波动、物料配比的精准控制,任何潜在风险都被逐一排查、反复验证。

“冲温现象是化工反应中最需警惕的,尤其是在摒弃剧毒原料后,反应稳定性的控制难度成倍增加。”王方道博士口中的冲温现象,是指设备达到预设温度后,余热可能导致温度持续飙升,轻则影响产物纯度,重则引发安全事故。

“没有冲温,两个反应除了颜色基本一致。”实验员的回答让他松了口气。这样的观察持续了无数个日夜,直到团队找到那条“简洁路径”——通过全新催化剂体系,让六元环分子在温和条件下自我组装,省去氰化物引入环节,一步到位实现拆分。

“我们用不到 40% 的成本,拿到了 100% 的手性纯度。”王方道博士的语气里带着科学家特有的严谨与自豪,而这份“百分之百”的纯粹,也成为了彩迩文打开市场的钥匙。欧洲仿制药厂的订单接踵而至,也让团队坚定了方向:“不是六元环需要我们,是生物医药产业需要更高效、更安全的六元环解决方案。”从渴望利润到追求极致,彩迩文在转型中找到了自己的坐标。

与彩迩文合作十多年的常州齐晖药业,仍对当年的合作记忆犹新。这家拥有WHO、欧盟EDQM、美国FDA三重认证,产品销往100多个国家,服务全球前20大药企中15家的企业坦言:“彩迩文在六元杂环分子构建上的技术积累,帮我们攻克了多个项目的关键难题。”这种认可,正是王东当年“影响产业链”的初心,最实在的回响。

二、“百分之十”:积木式创新加速新药研发

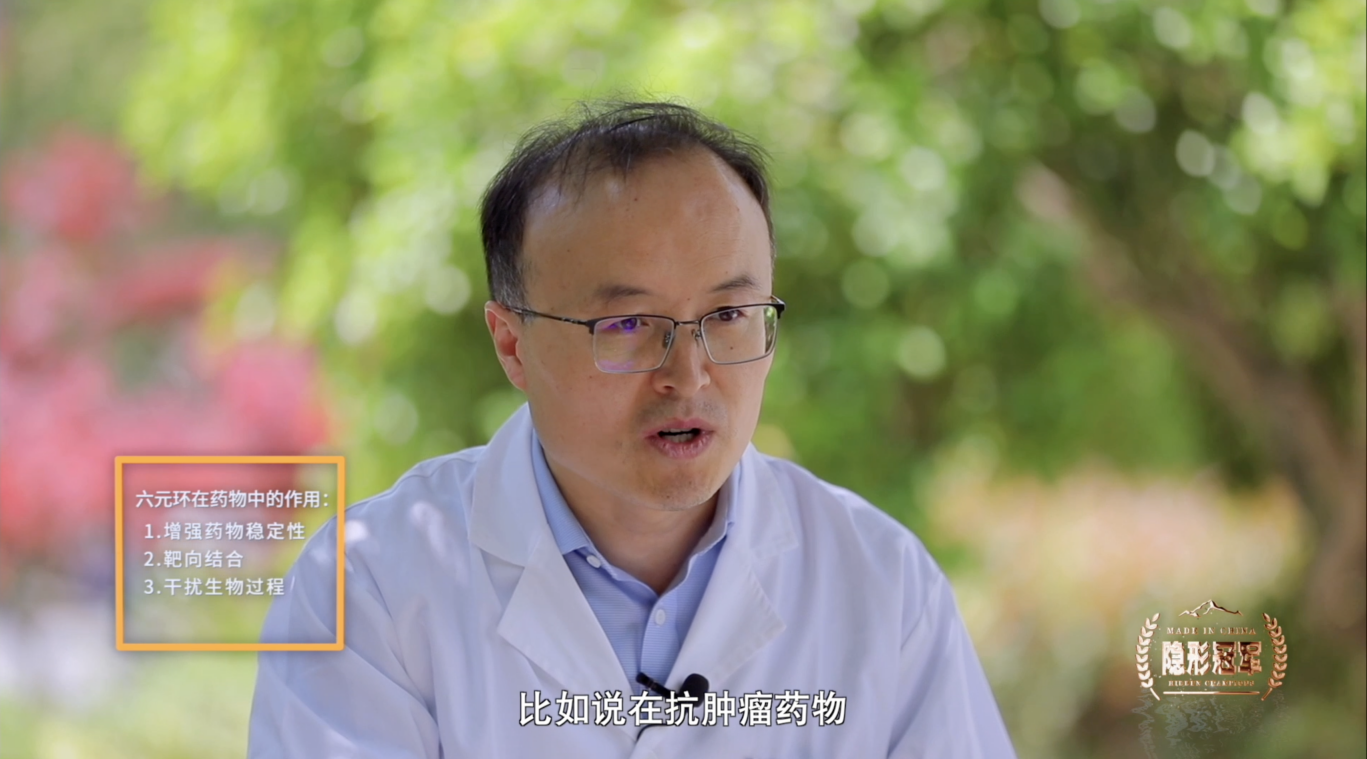

六元环在药物中具有增强药物稳定性、靶向结合、干扰生物过程的作用。彩迩文与中科院上海药物所的合作已走过十六个春秋,双方在六元环砌块的研发与应用上,早已形成了深度共识和合作基础。当上海药物所提出了新的研发需求,一批以六元环为核心、急需通过特定取代基修饰和手性调控来解锁功能的化合物时,客户的诉求直指核心:“下游合成正卡在原料上,这批砌块能否尽快到位?”

对此,彩迩文常务副总王猛的回应简洁而坚定:“我们的砌块库能快速匹配需求,保证按时供应。”这份笃定,源于彩迩文二十年积累的 “六元环砌块库”。

王猛 上海彩迩文生化科技有限公司常务副总

王东曾用乐高积木的原理解释这个 “宝库” 的价值:“这些长链六元环分子,我们能在不同位点精准切割,形成稳定的砌块。就像提前做好的乐高零件,需要时直接拼就行。” 目前,彩迩文的砌块库已有 200-300 种手性六元环分子,覆盖了生物医药研发中常见的结构需求。

“传统方式是在六元环上修饰官能团,但分子太‘脆弱’,改起来难度大,经常卡壳。” 王猛解释,“有了功能化砌块,就像搭积木,直接拼接出目标分子,效率高多了。”

“如果有现成的六元环砌块,化合物改造速度能提升30%;要是砌块稳定性好,工艺研究时间至少能缩短10%-20%。”中科院上海药物所的科研人员告诉我们,“别小看这10%,对新药研发来说,时间就是生命。”

在生物医药领域,一款新药从研发到上市平均需要10-15年,耗资数十亿美元。而六元环作为药物分子的核心结构,其设计与合成往往是研发的“卡脖子”环节。彩迩文的砌块库,就像为科研人员提供了“快速通道”——不需要从零开始合成六元环,直接基于现成砌块优化结构,大幅减少试错成本。

这种价值,在与中科院上海药物所的合作中不断显现。从抗肿瘤药物到抗病毒疫苗,多个处于临床前或临床阶段的项目,都因彩迩文的砌块技术加速了进程。“有个抗病毒项目,原本预估需要三个月合成的关键中间体,我们用砌块拼了45天就完成了,纯度还比预期高。”王猛记得,当时中科院的老师感慨:“你们这不是卖产品,是在帮我们抢时间。”

而这份“抢时间”的能力,源于二十年的“笨功夫”。王东坦言,早期团队为了验证一个砌块的稳定性,曾连续半年每天记录反应数据;为了覆盖更多结构,他们逐个攻克六元环的取代、手性、长链延伸等技术难点,“别人觉得我们太执着,说‘差不多就行’,但我们知道,生物医药领域,‘差不多’就是‘差很多’。”

师兄弟三人的分工,更是将这份执着推向极致:王东把握战略方向,盯着六元环在产业链中的价值落地;王方道深耕工艺,确保每个合成步骤的稳定性与安全性;王猛对接市场与科研机构,让砌块库的价值快速转化。

“我们三个像六元环的三个位点,各有分工,却又紧紧连在一起。”王东笑称。正是这份“各守其位”的专注,让彩迩文的“百分之十”,成为新药研发赛道上,最珍贵的加速度。

三、“生命之环”:绿色工艺赢得国际话语权

2024年8月,全球首款能高效突破血脑屏障、靶向治疗脑部胶质瘤的口服小分子抑制剂在美国上市,中国通过“先行先试”政策实现亚洲首例用药。这款改写脑部胶质瘤治疗史的药物,其核心结构是一种叫“三嗪六元环”的手性含氮杂环。

而很少有人知道,在它上市4个月后,2024年12月,经国家商委和上海市科委授权,彩迩文将三嗪六元环化合物的全球独家制备专利,转让给了这款药物的欧洲原研药企。这是该药品上市后,国际首例工艺转让案例。

“接到原研药企电话时,我心情很复杂,也很激动。”王东至今记得当时的感受,而让国际巨头主动找上门的,是彩迩文对三嗪六元环工艺的颠覆性改进。“传统工艺的三废太严重了,固液气都有,处理成本高得吓人;生产周期长,还得用大量危险化学品,安全风险巨大。”王东说,团队从看到这款药物的新闻起,就盯上了三嗪六元环,“我们知道自己的优势在哪——六元环的工艺优化,我们是行家。”

六个月的闭关研发,团队终于啃下了这块硬骨头。“我们的专利工艺不用危险化学试剂,三废直接减少70%,治理成本降到原来的四分之一;生产周期缩短一半,产量却提高了四倍。”王东强调,“这不是小修小补,是从底层逻辑上重构了合成路径。”

欧洲原研药企的考察团队来了三趟,从实验室数据到中试生产线,从环保指标到安全规范,逐一验证。“最后一次见面,他们大中华区的领导说:‘你们的工艺,比我们自己的还好。’”那一刻,王东创业初期的窘迫、转型时的挣扎、研发失败时的自我怀疑,都化作了“心花怒放”的喜悦。

六元环是个奇妙的结构——首尾相接、循环往复,却总能在每一圈转动中生出新的可能,恰如彩迩文的二十年。“从最初想‘卖工艺’却赚不到钱,到被迫转型‘卖产品’,再到今天靠‘技术服务’被国际认可,像一场轮回。”

专利转让的消息传开后,这个原本名不见经传的中国中小企业,成了欧美生物医药圈的“新贵”。彩迩文更是收到了无数国际生物交流会的邀请,他们想知道,这个来自中国的团队,为什么能把六元环做到这么深。

而王东的答案,始终离不开“专注”二字。“我们就做一件事——把六元环研究透。”他说,“生物医药领域太广了,小企业不可能什么都做,认准一个方向扎下去,总能挖出金子。”

如今,彩迩文的六元环技术已应用于抗肿瘤、心血管、抗病毒等多个领域,服务的国内外药企超过50家。但对王东和团队来说,最珍贵的不是订单或专利,而是那句来自临床医生的反馈:“因为你们的原料更稳定,药物疗效更可靠了。” 这,或许就是“生命之环”最温暖的注解,它不仅是化学分子的结构,更是连接实验室与临床、科学与生命的桥梁。

从2004年注册公司时的迷茫,到2005年手性哌啶甲酸酯的突破;从2008年与中科院上海药物所开启第一次合作,到2024年专利转让惊艳国际;从王东一个人的“试试看”,到师兄弟三人带领团队深耕不辍,彩迩文的二十年,是一部关于“专注”与“坚守”的创业史。这家上海市专精特新企业、国家级科技型中小企业,没有追逐热点赛道,也没有盲目扩张版图,只是抱着“把六元环做好”的信念,在生物医药的细分领域默默打磨。它的故事里,没有一夜暴富的传奇,只有“百分之百”的纯粹、“百分之十”的坚持和“生命之环”的荣光。

正如王东所说:“做科技型企业,试错是常态,成长是答案。”六元环的故事还在继续,而彩迩文用二十年证明:在生命科学的探索之路上,最珍贵的不是速度,而是方向;不是喧嚣,而是坚守。