安邦智库(ANBOUND)

在党和国家的支持下,历经八年风雨兼程,长三角G60科创走廊从策源地上海松江出发,串起嘉兴、杭州、金华、苏州、湖州、宣城、芜湖、合肥,在一市三省党委政府坚强领导下,九城一体、协同创新,探索出一条长三角区域一体化高质量发展新路。

(一)经济与产业成就显著,区域高质量发展能力增强

经过八年奋斗,在全球经济逆势环境下,G60九城市以全国1/25的人口和1/120的区域面积,贡献了全国1/15的GDP、1/7的高新技术企业以及超1/5的科创板上市企业,战略性新兴产业增加值占GDP比重从11.5%上升到15%,新设企业累计增幅84%。;地方财政收入占全国比重达1/12;市场主体数量占全国比重上升到1/16,高新技术企业从1.5万家上升到4.7万家,占全国比重升至1/10。

战略新兴产业实力不断增厚,集成电路产业已形成从设计、制造到封测的完整产业链,产值规模超过全国1/5;生物医药产业集聚众多跨国医药企业和国内龙头企业213家,研发实力、产值规模、园区数量等均在国内领先;人工智能产业集聚松江国家火炬人工智能特色产业基地、合肥人工智能创新发展试验区等;航天领域着眼全球新一代卫星通信技术,成功发射“G60号”“松江号”等6颗低轨道、高通量多媒体卫星,三年内计划发射600颗卫星并实现全球组网,加快实施“G60星链”计划。

策源地松江实现跨越式高质量发展,在“十三五”期间的地区生产总值年均增长10.5%,规上工业企业数量居上海全市第一,规上工业产值、工业固定资产投资、进出口总额等核心指标均位列上海第一梯队省级、国家级“专精特新”企业数居上海第二,跃升为有力支撑国家区域重大战略的创新策源地,成为上海国际科技创新中心建设的重要承载区。

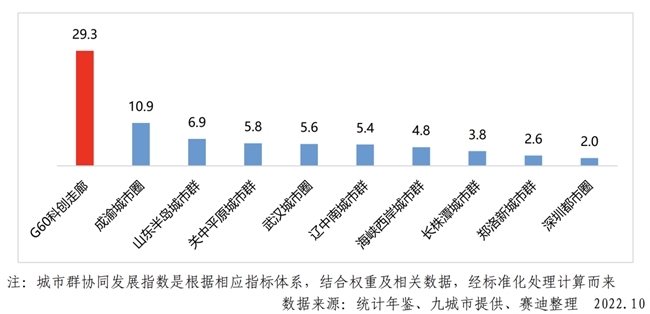

G60科创走廊的高质量发展有效提升了区域整体发展水平。据相关研究,G60区域的城市群开放发展指数是38.9,国际合作的全国领头羊地位突出;绿色发展指数19.1,位于全国前列;共享发展实现新跨越,指数36.6领跑全国,开放共享服务体系正在接近国际领先水平。G60科创走廊区域的城市群创新发展指数36.7,领先于国内其他城市群;协同发展指数29.3,已成为国内城市群的典范,“产学研”合作深度与部分国际科创走廊水平相当。

(二)区域创新投入持续提升,创新策源功能逐步显现

G60科创走廊地区研发投入强度逐年快速增长,2022年已达3.74%,远高于同期全国2.54%的水平,不仅超过六部委《建设方案》2022年的阶段性目标,并提前完成2025年3.2%的任务。其中,松江全社会R&D投入强度上升到6.79%,在全国处于前列水平。G60科创走廊创新策源功能逐步显现,工信部赛迪研究院所发布的《长三角G60科创走廊建设方案》2022年阶段性评估报告显示,G60科创走廊九城发明专利授权量和PCT国际专利申请数量增幅明显,2021年发明专利量接近60000件,PCT国际专利申请数接近8000件,分别比2018年增长了63.8%和1.6倍。有关研究显示,G60科创走廊沿线城市的创新网络密度持续提升,显著高于长三角其他城市;有效提升了沿线城市的跨区域合作创新水平,尤其对高等级城市的促进作用更为明显;人才集聚、政府支持和技术集聚是推动创新网络构建的三条重要路径。

(三)重大科技创新成果不断涌现,创新平台日益厚实

打破国外垄断填补国内空白的重大科技成果不断涌现。以企业为主体,G60科创走廊在原始创新和科技源头的供给能力得到提升。聚焦七大战略性新兴产业,通过重点攻关,解决了一批卡脖子问题,涌现出生物节律紊乱体细胞克隆猴模型、胚胎干细胞嵌合体猴、300mm和450mm单晶硅晶体生长系统、光刻胶、量子通讯(构建76个光子的“九章”量子计算机,使我国成为全球第二个实现“量子优越性”的国家)、托卡马克人造太阳、超重力模拟离心与实验装置、新型航空动力辅助装置(自主研发的国产大飞机ARJ21辅助动力装置实现了原位替换和自主可控)、CR9综合航电系统(国内首个获得中国民航局B级适航研制保证等级认证,打破国外垄断)、中电科申威服务器(打造全国首个“AK工程”产业基地,探索ISO未来网络自主可控安全架构)、可利霉素(参与我国拥有完全自主知识产权的1类抗生素新药项目)等重大原创成果,填补国内急需领域多项空白。

建成一批重大科技研发平台,打造高水平基础研究力量。包括:松江G60脑智科创基地、安徽合肥综合性国家科学中心、苏州市国家生物药技术创新中心、之江实验室、科恩实验室、优图实验室等一批重大研发平台陆续建成,推动重大科学基础设施开放共享。到2022年,G60九城市共有省级以上企业技术中心1311个,省级以上实验室479个,国家工程研究中心18家,高等院校196所。长三角G60科创走廊创新策源功能逐步显现,九城市发明专利授权量和PCT国际专利申请数量逐年上升,2021年发明专利量接近60000件,PCT国际专利申请数接近8000件,分别比2018年增长了63.8%和1.6倍。

(四)区域协同创新能力增强,区域一体化发展水平提升

经过八年探索,在协同发展机制方面,G60科创走廊已经形成了较为成熟的“央地联动、省市支持、区域协同”工作机制,建设起九城市“联盟+基地+园区+基金+平台”跨区域合作体系,为区域协同创新发展构建起扎实的体制和机制基础。

在科研资源协同共享方面,建立科研资源流通共享机制,推动创新要素高效配置。出台《长三角G60科创走廊九城市科学仪器开放共享和创新券互认互通试点方案》。推动中科院上海分院、上海科学院等科技创新资源与G60科创走廊九城市深度融合,共同布局建设重大研发平台,国家重点实验室、工程中心、研发中心等创新载体,推动央地市区产学研协同创新。在产业协同上,九城市联合编制并发布《长三角G60科创走廊“十四五”先进制造业协同发展规划》,围绕战略性新兴产业,以“五链协同”的发展策略,强调错位发展、合作共赢。

在跨区政务服务方面,目前G60科创走廊可实现九城市89个综合服务通办专窗全覆盖,跨区域可办理事项数量已经超过178项,跨区域办件累计突破100万件,跨区域可办理事项数量增加了3.7倍。在数字化网络平台建设上,G60科创走廊大力推动工业互联网平台及专业服务商有效对接区内制造业企业,跨区域共享各地政策,带动九城市制造业数字化转型。随着企业数字化转型不断深入,九城市工业互联平台数量不断增多,已达359个,带动数据中心等新基建不断加速,成为国家“东数西算”新基建布局的重要组成部分。

有关研究显示,G60科创走廊的产业协调政策有效促进了区域内城市间的创新联系。随着G60科创走廊的设立,其成员城市专利转让量与受让量水平都明显高于长三角其他城市。相较于未加入G60科创走廊的城市,加入G60科创走廊对城市创新入度和创新出度指标均有显著的积极影响,显示G60科创走廊及其相关政策促进了城市之间专利转让量的增加,提高了长三角城市之间的创新联系。G60科创走廊促进了成员城市对其他城市创新成果的吸收,有利于专利技术成果顺利走向产业化。

根据工信部赛迪研究院所做的评估,从十大城市群的协调发展维度来看,长三角G60科创走廊的协调发展指数为29.3,位于十大城市群榜首,是第二名成渝城市圈指数值的2.7倍。

图1:长三角G60科创走廊与九大城市群协调发展指数对比

来源:《长三角G60科创走廊建设方案》2022年阶段性评估报告。

工信部赛迪研究院

(五)构建金融服务平台,多元金融服务赋能企业

深化落实央行“28条”金融支持政策,联动九城发行科创债73单、累计发行金额467亿元,绿色债98单、累计发行794亿元,占同期全市场发行总量的1/6。做实做精上交所资本市场服务G60基地,九城市科创板受理企业、发行上市企业数均超过全国1/5。开发运行G60综合金融服务平台,达成授信融资金额超3万亿元。成立G60金融服务联盟,涵盖银行、券商、基金、保险、会计事务所、律师事务所等头部机构500余家,为科创企业提供全牌照、全产业链、全生命周期的金融服务。常态化、精准化、菜单式开展“金融赋能·铸就品牌”产融对接活动,累计举办各类活动312场,覆盖九城市企业园区168万余人次。牵头成立长三角首支国家引导基金参与、九城市出资、社会资本共同投资的跨区域科技成果转化基金,总规模100亿元,首期20亿元。

图2:G60专属金融产品矩阵提供了有力的融资服务

来源:G60联席办。

目前,九城(区)在银行间和交易所市场合计发行科创债(含科创票据等)129单,累计发行总额780.4亿元;合计发行绿色债168单,累计发行总额904.15亿元。开发运行G60综合金融服务平台,入驻金融机构580余家,达成授信融资金额超3万亿元。成立G60金融服务联盟,涵盖银行、券商、基金、保险、会计师事务所、律师事务所等头部机构466家。仅2024年上半年,G60专属金融产品矩阵总授信笔数657笔,授信金额117.7亿元,服务企业633家。

长三角G60科创走廊科技成果转化基金(简称“G60基金”)有效运作。该基金聚焦九城市七大先进制造业的中早期项目、国家科技成果转化项目库内及九城市科技成果转化企业进行投资。截至2024年10月,长三角G60科创走廊科技成果转化基金已建立涵盖1000余家企业的拟投项目库,G60联席办和基金管理人团队已调研企业800余家,实地调研企业295家,总投资金额达6.92亿元,其中,已投资金额5.87亿元,覆盖集成电路、新材料、智能制造、生物医药和高端装备等行业。

表1:G60科技成果转化基金拟投项目库部分企业

资料来源:G60联席办。

(六)推动产学研联合攻关,促进产业链供应链深度合作

在关键技术联合攻关方面,G60科创走廊推动建立产学研关键技术联合攻关机制,联合编制《长三角G60科创走廊联合攻关行动方案》,推动举国体制攻关在G60落实。依托九城市龙头骨干企业、科研院所和高校联盟,推进在脑科学、量子科技等领域的联合攻关。在推动头部企业产业链及供应链深度合作方面,推动中国商飞、中芯国际、腾讯等头部企业引领九城市产业链及供应链深度合作。推动九城市1700余家企业纳入G60大飞机供应商储备库,为中国商飞输送的合格和潜在供应商增幅超过40%,合作领域从货源本土化开发衍生到关键机载系统联合攻关等。其中,大飞机特殊工艺材料领域九城市新增国产供给达30%,促成尚实能源与中国商飞成立联合攻关团队、自主研发ARJ21辅助动力装置。为中芯国际搭建百家产业链合作企业储备库,面向松江、嘉兴、杭州、苏州等城市开展现场考察;组织开展“腾讯·G60行”活动,建立九城市400多家企业储备库。

(七)G60科创走廊品牌辨识度与影响力大幅提升

G60科创走廊始终坚持市场化、法治化、国际化,全球辨识度、聚焦度、竞争力进一步提升。作为中国科技产业发展的新兴廊道,“中国的G60科创走廊”开始成为受国际关注的现象,引发越来越多的国际注意力。据不完全统计,国内外各大媒体报道G60超过39.5万条,媒体报道数量年均增长超过50%。美、英、法、德、俄等70余个国家的主流媒体予以报道,2023年国际主流报道量大幅上升,同比增长69%。据了解,联合国等国际组织及部分国家对G60科创走廊给予了高度关注,对其成长性、规模和科创产业竞争力表现出了极大兴趣。在地缘政治博弈、以美国为首的西方对中国实施“小院高墙”策略的背景下,G60科创走廊对国家科技产业发展、打破外部封锁的战略支撑作用进一步显现。

G60科创走廊发展G60科创走廊已经成为贯彻新发展理念、发展科创产业、践行区域协同创新发展的典型样板,具有很高的品牌辨识度和较大的影响力。G60科创走廊的品牌建立与影响力提升,已经对G60发展产生了正向反馈,形成“科创产业发展+科创生态建设+科创要素集聚+区域协同创新”的良性循环。

值得一提的是,G60科创走廊选择与国内著名智库机构进行合作,相关智库以第三方视角对G60科创走廊这一最佳实践进行了系统追踪和研究,客观分析和总结了G60的发展经验和发展模式,并通过智库平台进行了高端投送和传播。一是通过高端渠道投送到高层决策部门,在中国经济决策高层部门、国家相关部委、金融决策机构的内部平台上都有一定显示度。二是通过智库的影响力和渠道(研究产品、研究活动和客户年会等),在众多地方政府、国有企业、外资机构等层面,也产生了较大的影响力。