有关陈寅恪先生与长沙之间的感情,已有方授楚、谭绪缵、陈书良,陈先枢等几位学者有所论及[[1]], 他们从湖湘文化对其思想的熏陶(方授楚)、陈寅恪的出生地(谭绪缵、陈先枢)、义宁陈氏三代与长沙之关系(陈先枢)、陈寅恪与湖南士人的交往(谭绪缵、陈书良)或陈诗文中的长沙“旧巢”情结(陈书良)等角度,进行了阐述和论述。另外,在李开军、刘富经、张求会、胡文辉等学者对义宁陈氏的研究中,都提及了陈家与湖南的关系,但总体来说都相对零散,且还有一些相关问题可进一步深入探讨,尤其是陈寅恪在长沙的经历是否对其文史之学的研究工作造成影响?具体的影响有哪些等等都有待进一步挖掘。笔者当然无意也无力“毕其功于一役”,只是想结合陈先生自己留下的文字及学术文章,试图将这些文字放入其长沙经历的背景当中,以检验这种背景是否有助于更好地理解陈先生的学术及其学术形成的脉络。陈先生的思想与经历是丰富且多元的,在不同的背景与框架中,还可以看到他更多的面相,这里仅聚焦在长沙的经历对他的影响,但并不表示其留学及教学生活、同时代学人的冲击与影响、域外汉学之发展、新材料之出现、时局之变化和抗战爆发等等这些因素对他不重要,这是要首先声明的。

关于义宁陈氏家族的湖南情结,陈氏家族的研究者张求会先生有一段非常清晰的表述:

陈家真正留居湖南的时间并不算太长,但从陈宝箴那一代开始,义宁陈氏不知不觉间已经把湖南当成了第二故乡。尤其是戊戌年(1898)的那一场噩梦过后,陈三立的儿孙们由于种种原因,一直没有人回过竹塅故里,于是湖南在很大程度上成了陈三立及其子嗣寄寓家国兴亡之痛的首选之地。[[2]]

这是一段提纲挈领的话,因此值得首先拈出。而陈寅恪先生自己在《寒柳堂记梦》的开头也特别值得玩味和推敲:

东坡诗云,“事如春梦了无痕。”但又云,“九重新扫旧巢痕。”夫九重之旧巢亦梦也。旧巢之旧痕既可扫,则寅恪三世及本身旧事之梦痕,岂不可记耶?……昔年康更生先生(有为)百岁纪念,因感吾家与戊戌政变事,曾为赋一律云:“此日欣能献一尊,百年世事不须论。看天北斗惊新象,记梦东京惜旧痕。元祐党家犹有种,江潭骚客已无魂。玉溪满聍伤春泪,未肯明流且暗吞”[[3]]。

细读此文,在“旧巢”、“旧梦”等关键词之后,陈先生紧接着就提及“吾家与戊戌政变事”,这证明陈家的活动舞台是湖南,甚至更具体地说陈寅恪“寄寓家国兴亡之痛的首选之地”是省城长沙,虽然其诗歌中也曾用“旧巢”指代清华大学[[4]],但涉及他家三世及本身旧事的地方则只有长沙。而陈先生终其一生,都经常自觉或不自觉地流露出他对长沙的“旧巢”情结[[5]]。本文拟就陈寅恪在长沙的几段经历(用陈先生自己的话讲,即“本身旧事之梦痕”),探索长沙“旧巢”情结对他历史研究的影响。

一、长沙旧巢:出生地

光绪十六年(1890年)旧历五月十七日,陈寅恪出生于长沙通泰街周达武宅。1953年1月2日陈寅恪在致杨树达信中写道:“弟生于长沙通泰街周达武故宅,其地风水亦不恶”[[6]]。

周达武(1828-1894),字渭臣,号梦熊,曾入湘军李续宾部,战功累累,后官至贵州提督,旋转甘肃提督,加尚书衔。他曾在长沙通泰街置地,此处据传为唐代文人刘蜕故居,故名“蜕园”。刘蜕,字复愚,自号文泉子,长沙人。唐大中四年(850)进士,因前五十年长沙无得进士者,故被人称为“破天荒”,官至左拾遗。他曾屡次劝谏唐懿宗,然懿宗不从。咸通四年(863),刘蜕上书指斥淮南节度使令狐绹之子以“布衣行卿相之权”而遭倾陷,后出为华阴令。

清代湖南宁乡人彭开勋在《南楚诗纪》有“刘蜕故宅”一诗,其中有句:“故宅千年在,门题左拾遗”[[7]]。彭开勋是嘉庆、道光间诸生,可见当时刘蜕故居门前还题有“左拾遗”三字。陈父陈三立有一首诗,题为《春日游蜕园歌》。《散原精舍诗文集补编》在此诗后对蜕园有一个详细的注释,援引如下:

蜕园在长沙通泰街,相传唐朝进士刘蜕故宅在此,因得名。后为清咸同年间任过提督的周达武居所。陈宝箴全家从河南武陟彼返回长沙后,光绪十二年至光绪十七年居此。《陈宝箴集》中光绪十六年所作《侨寓湘中六十初度避客入山咏怀》诗题下注:“时赁居长沙通泰街周达武提督宅,即唐刘蜕故宅地也。”陈寅恪即出生于此。《郭嵩焘日记》卷四光绪十一年三月二十八日:‘晚赴陈伯严之召,同席邓弥之、刘定夫、李佐周、张雨珊,并陪诸人一游蜕园。自胡恕堂没,此宅归周渭臣。’何承道亦有与陈三立游蜕园之诗。廖树蘅《廖氏自订年谱》云:光绪十三年四月陈三畏即病卒于此。[[8]]

对于刘蜕故宅的几度转手,湖南图书馆研究员沈小丁有考证言:

咸丰年间,湖南保靖人、浙江巡抚胡兴仁(恕堂)购得刘蜕故宅地,开始营建园林,取名蜕园。后来,胡兴仁将蜕园转卖给湖南辰沅水靖道杨翰。杨翰经营不力,以致园内“蛛丝满户,马粪平阶,柳卧枯池,藤穿坏坞,蝉声鸦声与堂上呼奴声相应。[[9]]

综合上述材料,可知蜕园先由浙江巡抚胡兴仁(1798-1872)购得,始建园林。后卖给湖南辰沅水靖道杨翰(1812-1879),周达武又从杨翰手中购得该处,而陈寅恪一家从1886年1891年租赁此处居住。陈三立的弟弟、陈寅恪的叔叔陈三畏即在1887年去世于蜕园。后来朱剑凡将蜕园捐出兴办教育,在1905年创办周氏私塾,之后成为周南女子中学(图1)。

周达武的孙女朱仲丽(1915-2014)同样出生在蜕园。她曾回忆道:

祖父在长沙市又以巨资购买一所苏州式的园林,它位于现在长沙市西北角,约八十余亩,是当时全长沙市首屈一指的建筑群。园林的南部面临通泰街。北部引水为池,石船水阁,睡莲荷花,争奇斗艳。池塘的狭窄处又有石桥连接两岸,古香古色的长廊斋榭,环绕四周。园林的正中,又筑造有可以容纳数百人的戏台、宴会厅和当时不多见的三层高“魁星楼”。登临楼上,既可以俯瞰长沙市容,又可以尽情欣赏有名的湘江和岳麓山景色。园林隙地,遍种四季名花,乔木成荫,把整个园林点缀得很别致,又把楼台亭阁衬托得十分壮丽。[[10]]

图1 周南女子中学校门旧影

陈先生出生年是寅年,故其祖母黄太夫人名之曰寅恪。陈弟子蒋天枢曾向陈先生询问其是否有字,答曰:“忆闻,余生时适老人熊鹤村来,先祖拟以鹤寿字余,然此字未曾使”[[11]]。熊鹤村(1881—1893)湖南善化诗人,寓居长沙城南,曾任光禄寺署正,与陈三立、郭嵩焘乃故交。在《郭嵩焘日记》中,熊鹤村的名字多次出现。而郭嵩焘亦与熊有诗歌唱和,如《九日登浩园高阁,喜鹤村诗老至,戏作》、《九日陪熊鹤村登浩园楼,次鹤村韵》等诗[[12]]。陈三立亦有《检旧箧,得熊鹤村光禄遗墨,感题》诗[[13]]。光绪十六年陈寅恪出生时,熊鹤村正好九十岁。陈寅恪三个女儿回忆:“正当熊老丈精神抖擞健步踏入门庭时,婴儿呱呱坠地,当时正是光绪十六年庚寅五月十七日(公元1890年7月3日)”[[14]]。而陈家开始欲借熊鹤村的福寿,以“鹤寿”来字陈寅恪,只是这个字他本人后来并未使用。

可见因家族之关系,陈寅恪从小便在谈笑有鸿儒的环境中熏习成长,其父陈三立更是“新江西诗派”的代表,这种环境更能说明为何在其后来的历史研究中,陈那么重视诗歌与历史的关系,提出“以诗证史”、“诗史互证”的治学方法。虽已有多位学者指出陈“诗史互证”之法,深受钱牧斋注杜甫诗的影响,但这也只能解释陈寅恪特别心仪钱牧斋的这套方法,却无法解释为何在众多选择中,陈先生偏偏会对钱牧斋的方法情有独钟。如果结合陈寅恪的身世,或许可加深我们对他之所以能特别选择钱牧斋方法的认识。

关于陈寅恪与其出生地的关系,已经有陈寅恪的家人、谭绪缵、陈书良、朱健等撰文提及,这里不再做过多介绍。但是需要指出的是,其实陈寅恪本人就专门撰写过关于刘蜕的文章,即收入《陈寅恪集·金明馆丛稿初编》中的《刘复愚遗文中年月及其不祀祖问题》一文[[15]]。

可以说,如果陈寅恪不出生在刘蜕之故居,就很难想象他为何会选择刘蜕这样一个相对偏门的人物专门撰写一篇文章。或更保险地说,陈寅恪出生于蜕园的事实,是激发他写这篇文章的重要灵感来源之一。借用笺注陈诗歌“古典”与“今典”之法,可以说陈先生曾出生在刘蜕故居这个事实本身,应该就是他撰写此文的“今典”。而正因为陈先生是非常丰富的史学家,而不仅仅是一个晚清“遗少”般的诗人,所以不但他的诗有“古典”与“今典”同时并存的可能性,他的一些文章也存在着这样的内涵[[16]]。

目前对刘蜕的介绍,不少书籍都言其生卒年不详,但陈寅恪先生根据《文泉子自序》、《投知己书》等文字,考证出其生年为唐穆宗长庆元年(821年)。另外,关于刘蜕文集的版本,可参考曹丽芳《刘蜕文集版本源流及补遗考述》一文[[17]]。

二、长沙旧巢:祖父与父亲的改革地

光绪二十一年(1895)秋八月,寅恪祖父陈宝箴诏授湖南巡抚。第二年,7岁的小陈寅恪随着父母、祖父母寓居长沙巡抚内。而也正是这一年,新官上任的陈宝箴开始实行大刀阔斧的改革。他与其子陈三立、黄遵宪、江标、谭嗣同等倡办新政,主办时务学堂,使当时保守的湖南转变为最富朝气的省份,维新之风大开。戊戌政变之后,陈宝箴遭到革职,永不叙用。

1957年,陈寅恪给湖南长沙人、清华大学国学研究院的王啸苏(1883-1960)写了三首诗。

(一)

碧沼红桥引玉泉,树人树木负当年。

归舟濡滞成何事,转恨论文失此贤。

(二)

东坡梦里旧巢痕,惆悔名存实未存。

欲访梁王眠食地,待君同出郭西门。

(三)

望断衡云六十秋,潭州官舍记曾游。

死生家国休回首,泪与湘江一样流。[[18]]

“旧巢”和“潭州官舍”已经有学者进行过相关讨论。要理解这里的地名,首先要看陈寅恪写这首诗的写作时间,1959年往前推60年,恰恰是当年的戊戌维新运动的后一年(1899)。作为不断在古今对话中生活的史学家陈寅恪对这种年份应该是异常敏感的,因此诗中有“望断衡云六十秋”之句。而“潭州官舍”则应是指当时的湖南巡抚署,即今湖南青少年宫之所在。陈寅恪不但在此生活过一段时间,而且留下了他平生的第一张照片。当时拍照乃是一件稀有之事,年纪尚幼的陈寅恪与兄妹在湖南巡抚的花园“又一村”一起拍照时,心中暗自思量:长大后恐怕难以辨认出照片上哪个小孩是自己,而他刚好站在一株桃树旁边,于是便伸手握住一枝桃花作为标记,这样将来再看照片时必定不致认错(见图2)[[19]]。陈隆恪曾在1946年再次看到此照片,百感交集地题下:“暖抱春晖混沌全,潇湘弄影雁行翩。偷生换世扪心跃,牵率形骸五十年”[[20]]。

图2 1896年陈氏兄妹在湖南巡抚署后花园“又一村”合影

王啸苏(1883-1960)是湖南长沙人,1925年9月曾以王竞之名,入清华国学研究院学习一年,当年他已经42岁,1926年6月25日毕业后回到长沙,是国学院的第一届毕业生。在《吴宓日记》1926年9月1日有记载:“王竞以病请假十日。准,至九月十六日止(长沙古凤凰台,六号)”[[21]]。可知王啸苏当时长沙的住所。而之后一年,王竞的名字没有再出现在《吴宓日记》中,可知当时他与吴宓仅有师生之谊,但走得不近。

彼时清华国学院聘请了梁启超、王国维、赵元任和陈寅恪国学四大导师。据王啸苏专家吕芳文、周亚平的研究,王啸苏在国学院时的情况如下:

选学经学、古文字学,深得导师王国维、梁启超的赏识。王、梁分别担任其尚书、古史、说文和中国文化史等课程教学。两位导师常给他加任务、开小灶,这引起同学们的议论,说他们三人是‘亲兄弟’。因为王啸苏的年龄与导师王国维、梁启超相差无几。一些同学竟将他们编成笑话,拍成照片,画成漫画,题曰‘老当益壮’,列在校刊年报的‘余兴’版面里,一时传为佳话。[[22]]

又据吕芳文披露的王啸苏手稿《伤逝集》中,有怀念叶德辉、梁启超和王国维的一首诗云“各有鸿编传海宇,盖棺犹觉事难论。挥毫待续三儒传,莽莽长空只断魂”。王啸苏对此诗自注:

综观三先生所著,固已各有千秋,当俟海内学者之评量,不待鲰生缀述。然啸苏于三先生倾心虽久,奉手较迟。郋园于壬戌、癸亥间居湘,赏余诗文,遂从问业。梁、王二老则于乙丑、丙寅之际任清华院导师,讲授其中,获闻诸论。洎今卅载,均隔人天,念涂辙之各殊,望门墙而莫及,欲效馀杭,执笔以纪,尚未能也。”[[23]]

图3 王啸苏未刊自传稿

综合各类材料,可知王啸苏不但是清华国学院的学生(在国学院时名王竞),且又来自当时湖南维新运动的大本营长沙,还曾向维新运动中的保守派王先谦、叶德辉问学,他的这种身份可以激发陈寅恪对往事的诸多记忆。因此这三首诗中的其二、三应该至少是叠加了对长沙和清华两处的记忆。这也可以解释,为何王永兴记录的版本里有“欲访昔时眠食地”的异文,而非“欲访梁王眠时地”。作为清华国学院学生的王啸苏,自然引起陈寅恪对清华物是人非的感慨,但王的家乡同样也引起诗人的思绪,将其拉回到六十年前的长沙。对于陈寅恪和王啸苏来说,“东坡梦里旧巢痕”的“旧巢痕”应该既指清华,也可暗指湖南长沙,而非《诗笺事》所解释的仅指“清华”一地,这样才能完满地解释“死生家国休回首,泪与湘江一样流”。对于当时富有雄心、又处在湖南政治舞台中心的陈家来说,他们想通过湖南一省的改革,以点带面,最终给国家带来新兴的变化,家与国在当时对陈家来说是密不可分的。而到清华的陈寅恪,已经切断了和政治的紧密联系,虽然有为中国文化延绵的使命感(也是在这个层面,他在给北大学院己巳级史学系毕业生的诗里面写下“群趋东邻受国史,神州士夫羞欲死。田巴鲁仲两无成,要待诸君洗斯耻”),但是毕竟离政治中心已经很远了。陈诗“转恨论文失此贤”一句中的“此贤”一词尚无确解,胡文辉认为是“赵元任”[[25]],但从目前所见王啸苏的材料看,他在与陈寅恪先生私下沟通时,提及赵元任的几率是非常低的,即使提及国学院老师,推测也只会提他最熟悉的梁启超和王国维。当然也不排除王啸苏在与陈寅恪谈及湖南新政或时务学堂时,谈及杨步伟的父亲杨文会[[26]],再转而提及在清华执教的赵元任,但这样解释似乎又有些牵强。因此“贤人”究竟指谁,或许还有待未来更多史料进行验证。从《吴宓日记》可知,清华国学院第一届开班时,陈寅恪尚滞留欧洲,从马赛启程赶回北平,王啸苏是6月25日毕业,7月份已经抵达长沙。而陈寅恪是7月初才抵达北京。从时间上看,王啸苏没有上过陈寅恪的课[[27]]。因此“归舟濡滞成何事”很可能就是指陈自己回清华之事,因此他自然失去了指导像王啸苏这样的学生,“此贤”很可能就是指王啸苏。

1957年王啸苏先生尚是湖南师范学院中文系教授,1958年成为湖南省文史馆馆员,撰写过有关湖南维新和戊戌变法方面的文章,他与陈寅恪先生取得联系,很可能是希望获得陈先生在这方面史实的回忆或指点[[28]],在交流中顺便也涉及关于清华国学院的事。值得注意的是,这首诗后不到三年,即1960年王啸苏先生就逝世于长沙了。

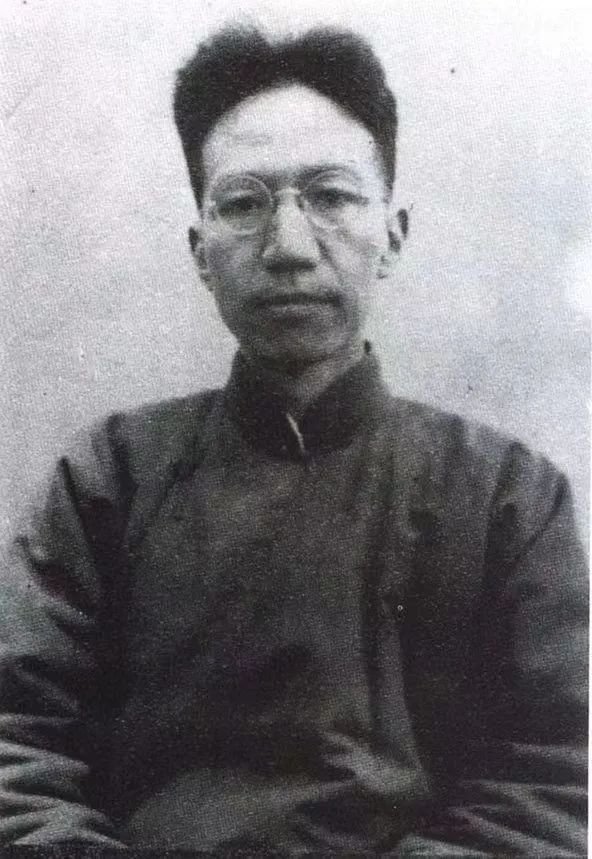

图4 1898年陈宝箴的孙辈在长沙(左起陈隆恪、陈覃恪、陈衡恪、陈寅恪、陈方恪)

正因为“潭州官舍”是陈家当时进行改革的舞台所在,因此陈寅恪总是在不同场合对此有所流露。最重要的一段话,出现在《读吴其昌撰梁启超传书后》:

夫戊戌政变已大书深刻于旧朝晚季之史乘,其一时之成败是非,天下后世,自有公论,兹不必言。惟先生至长沙讲时务学堂之始末,则关系先世之旧闻,不得不补叙于此,并明当时之言变法者,盖有不同之二源,未可混一论之也。咸丰之世,先祖亦应进士举,居京师。亲见圆明园干霄之火,痛哭南归。其后治军治民,益知中国旧法之不可不变。后交湘阴郭筠仙侍郎嵩焘,极相倾服,许为孤忠闳识。先君亦从郭公论文论学,而郭公者,亦颂美西法,当时士大夫目为汉奸国贼,群欲得杀之而甘心者也。至南海康先生治今文公羊之学,附会孔子改制以言变法。其与历验世务欲借镜西国以变神州旧法者,本自不同。故先祖先君见义乌朱鼎甫先生一新《无邪堂答问》驳斥南海公羊春秋之说,深以为然。[[29]]

可见对于戊戌变法,陈先生是宁肯三缄其口、存而不论的,即所谓的“天下后世,自有公论,兹不必言”。但是关于变法的思维的源流,因为“关系先世之旧闻,不得不补叙于此”。显然在阅读完吴其昌(1904-1944)所撰写的《梁启超传》后,他认为吴所使用的材料过多使用了梁启超的一面之词,而忽略了当时在湖南言变法者“不同之二源”。陈认为,当时梁启超属于康有为以今文公羊之学,附会孔子改制以言变法者,而与陈家“历验世务欲借镜西国以变神州旧法者”是不相同的。“历验世务”四字又尤其耐人寻味,因为不但陈家倾服的郭嵩焘(1818-1891)有长期的在官场体制内工作的经历,陈宝箴和陈三立都是湖南新政具体领导人和执行人,都属于“历验世务”。而陈寅恪本人虽然从美国哈佛回国后,基本在高校任教,脱离政治,但他不仅在1916年曾短期在当时任经界局局长的蔡锷(1882-1916)底下任事[[30]],还在谭延闿的湖南政府任职过交涉股长近一年,也有“历验世务”的经历。在谭湖南政府任职的这一段经历下文还会重点涉及。

关于陈寅恪在1933年清华大学国学入学考试出“孙行者”对对子一事,学界已经有诸多讨论,且有出色的成果[[31]],笔者在此文不过多涉及,但稍需一提的是,周一良先生对此事还有一个有趣的回忆:

大家都知道,陈先生出过中文题,一题目为“孙行者”,据说考试时,有学生对为“胡适之”,这个学生就是北大中文系教授周祖谟先生。我问过周祖谟先生,他说确实如此,不过后来与胡适先生见面时,不敢把这件事告诉他。除此事外,那一年研究生的中文考试卷中也有一个对联:“墨西哥”,据说也没有人对出来,这是听北大西语系英语教授赵萝蕤先生说的。赵先生那年从燕京大学毕业,考清华大学的研究生,这是在纪念吴宓先生的会上听说的。[[32]]

关于陈寅恪先生出“孙行者”对子的“今典”及历史背景,北京大学陆扬教授已经做了出色的阐释。笔者仅想就“墨西哥”的题目,阐述一下自己的猜测。因为陈先生忽然出一个和中国毫无瓜葛的外国名称为题,似乎让人有些莫名其妙。陈先生为何会出这道“墨西哥”的对子题目,是个让人饶有兴趣的话题。笔者并无现成的答案,倒是想联系一条所读到的晚清轶事,来试图对其“今典”做一个解释。喻血轮的《绮情楼杂记》中,记载了叶德辉骂康有为的轶事:

叶(德辉)之为人,意气甚重,尤好骂人。其学术文章,固可称三湘之秀,然其政治思想,则似过于守旧,故人以怪僻目之。戊戌政变前,康(有为)梁(启超)所倡君主立宪,天下风靡,叶独反对甚力,肆意丑诋。近见其所著《郋园书札》,有与载校官书云:‘康有为何足言学,一二徒党攀援朝贵,簧鼓无学之人。其门徒之寓上海者,恒称其师为孔墨合为一人,有人言孔者孔方兄,墨者墨西哥,闻者无不笑之。迹其生平,无一日一时不奔走呼号于天下,既不容于乡里,又不齿于京师,其流毒独吾湘受之,此则鄙人所必争,而不仅在于学术矣。’其所谓流毒独吾湘受之,大抵指谭嗣同参加君宪而言,惟孔方兄、墨西哥,皆言钱,似未免刻毒。[[33]]

喻血轮所引的信是叶德辉写给戴宣翘的,最早见于光绪二十四年长沙叶氏刻本的《郋园论学书札》。而陈寅恪先生出“墨西哥”出此题的今典,或许就在此。因为一方面清华大学因为梁启超在此执教,而与康有为发生了间接联系。如他送清华大学国学院学生对联就曾写“南海圣人再传弟子,大清皇帝同学少年”,盖国学院老师梁启超乃康南海(康有为)的学生,国学院的学生又是梁启超的学生,故为“南海圣人再传弟子”[[34]]。显然给国学院出这道题,一方面与国学院本身有关,另一方面又可见陈寅恪一直对当年湖南新政那段历史的关注。可见“墨西哥”一题,亦非陈一时的率性之作。但笔者一直没有想通的是,如以“孔方兄”对“墨西哥”,虽然对得巧妙,但作为对联似乎与“仄起平收”的基本要求不符。那陈先生心目中是否有这一题的理想答案?笔者斗胆推测答案或是“康南海”哉?[[35]]

本文系作者于鹏远授权凤凰网国学转载,首发于《文史拾遗》2022年第2期。

注释:

[1] 见方授楚:《家国沅湘总泪流——陈寅恪诗中的湖湘之情》,收入马积高主编《湖湘文史丛谈》,长沙:湖南大学出版社,2001年,第461-465页;谭绪缵:《从周达武故宅谈到长沙蜕园——关于刘蜕的故事》,收入湖南省文史馆编:《湖湘文史丛谈·第三集》,第265-267页;陈书良:《陈寅恪诗文中的长沙“旧巢”情结》,收入《学术研究》,2000年第一期,第113-119页;陈先枢:《迁客骚人潇湘情》,湖南人民出版社,2017年,第104-109页。

[2] 语见张求会:《陈寅恪家史》,北京:东方出版社,2019,第123页。

[3] 陈寅恪《寒柳堂记梦未定稿·弁言》,入陈氏《陈寅恪集·寒柳堂集》,北京:三联书店,2009年,第185页。

[4] 如“南渡饱看新世局,北归难觅旧巢痕”,见胡文辉:《陈寅恪诗笺释》下册,广东人民出版社,2013年,第603页。

[5] 关于长沙“旧巢”情结,目前笔者所见较早、也是较为全面的一篇文章为陈书良教授所撰写的《陈寅恪诗文中的长沙“旧巢”情结》,收入《学术研究》,2000年第一期,第112-118页。

[6] 语见《陈寅恪集·书信集》,北京:三联书店,2009年,第178页。关于此句话的意思,陈书良解释的比较清楚,见其《长沙“旧巢”情结》一文,第118-119页。

[7] (清)彭开勋、周康立:《湖湘文库·南楚诗纪·楚南史赘》,长沙:岳麓书社,2011年,第34页。

[8] 潘益民、李开军:《散原精舍诗文集补编》,江西人民出版社,2007年,第15页。

[9] 沈小丁:《一个城市的记忆:老地图中的长沙》,长沙:湖南大学出版社,2018年,第385页。

[10] 朱仲丽:《王稼祥夫人朱仲丽自传三部曲》,北方妇女儿童出版社,1995年,第11页。

[11] 蒋天枢:《陈寅恪先生编年事辑》,上海古籍出版社,1997年,第9页。

[12] 两诗均见梁小进主编:《郭嵩焘全集·卷十五》,长沙:岳麓书社,2018年,第209页。

[13] 见陈三立著、李开军校点:《散原精舍诗文集》上,上海:上海古籍出版社 , 2003年,第2页。

[14] 陈琉球、陈小彭、陈美延:《也同欢乐也同愁》,北京:三联书店,2010年,第20页。

[15] 收入陈寅恪:《金明馆丛稿初编》,北京:三联书店,2001年,第343-366页。

[16] 关于陈先生诗歌“古典”与“今典”的问题,北京大学的周一良先生曾说:“陈先生的诗,古典是比较容易懂的,这一点正如卞孝萱先生所说,可以查工具书。但今典,陈先生当时实际所指的是什么事情,那是很难理解的。若不是当时与陈先生有来往,了解当时的情况,是很难说到点子上的。”语见周一良:《我所了解的陈寅恪先生》,收入《毕竟是书生》,天津人民出版社,2016年,第146-147页。

[17] 收入曹丽芳:《唐末别集版本源流考述》,大连:辽宁师范大学出版社,2015年,第77-81页。

[18] 诗文年份及文本采用胡文辉注:《陈寅恪诗笺事》下册,890页,同注4。

[19] 见《也同欢乐也同愁》,第21页,同注12。

[20] 见陈隆恪:《题五十年前余九龄时与六七弟康九妹两妹于长沙抚署后园又一村摄影》,见陈隆恪著、张求会整理:《同照阁诗集》,中华书局,2007年,第249页。

[21] 吴宓著、吴学昭整理:《吴宓日记》第三册,北京:三联书店出版社,1998年5月,第64页。

[22] 吕芳文、周亚平:“梁启超、王国维对弟子王啸苏的论学复函”,文收入《中国国家博物馆馆刊》,2011年10月,第123页。

[23] 见王啸苏著、吕芳文和周亚萍整理:《感逝集(三)》,发表于《湖南科技学院学报》,第37卷第3期,2016年3月,第1页。

[24] 感谢长沙天翼书店给我提供这篇未刊自传稿的内容。另外,根据《晨报周刊·湖湘地理》常立军告知,王啸苏的墓碑尚静静躺在长沙岳麓山荒径,无人问津。

[25] 见胡文辉,第891-892页,他同注4。

[26] 杨文会给王康年的信件中,曾告诉汪他的儿子杨自超(字葵园)在时务学堂管理堂务。见上海图书馆编:《汪康年师友书札》第三册,上海书店出版社,2017年,第2164页。另外,时务学堂组织者谭嗣同、陈三立、熊希龄等人,皆与杨文会有交往。谭嗣同还在杨文会处购买过一批当时先进的教学仪器。

[27] 相关时间记录据卞僧惠:《陈寅恪先生年谱长编》,北京:中华书局,2010年,第91-92页。

[28] 王啸苏《湖南杂记之戊戌政变之长沙》,收入湖南省文史馆编:《湖湘文史丛谈》第一集,长沙:湖南大学出版社, 2008年。

[29] 陈寅恪:《陈寅恪文集·寒柳堂集》,北京:三联书店,2009年,第191页。

[30] 陈流求录“吴宓自编年谱”记早年留美时事,中述吴在美未识先生前,俞大维向吴述说先生经历,有‘民国三四年,在北京为经界局局长蔡锷秘书’语。转录自蒋天枢:《陈寅恪先生编年事辑(增订本)》,第36页。又见陈封雄:《陈寅恪曾任蔡松坡秘书》,收入张杰,杨燕丽选编:《追忆陈寅恪》,北京:社会科学文献出版社,1999年。

[31] 见陆扬《陈寅恪的文史之学——从1932年清华大学国文入学试题谈起》,《文史哲》,2015年第3期,第33-49页。

[32] 周一良,《我所了解的陈寅恪先生》,收入《毕竟是书生》,天津人民出版社,2016年,第146页。

[33] 见喻血轮著、眉睫编:《绮情楼杂记》,北京:九州出版社,2017年9月,第411页。

[34] 下联是指国学院的老师王国维乃南书房行走,乃帝师,而院中学生亦为王的学生,则某种程度上可与大清皇帝称为同学。

[35] 当年对子尚有“少小离家老大回”“人比黄花瘦”“莫等闲白了少年头”等诗句。1932年8月17日《清华暑期周刊》的杂志记者,透露有“淮南子”对“墨西哥”者,而似以对“文中子”最为妥也。见卞僧慧:《陈寅恪先生年谱长编》,第141-142页,他同注29。

注:本文图片来源网络。