■缘起

牛年大寒时节,获赠黄耀红老师新书《一路还乡》。

此前我在手机上已刷过书中部分文章。拿到新书慢慢翻看时,与文章气息相得益彰的装帧设计,迅速将人带入一种沉浸式的阅读。至此才深感日常碎片化浅层阅读对人的戕害。

闲书要闲读。春节假期我带上此书回到老家,也体验了一把还乡的况味。

一

与耀红兄交往近十年,从未见他有过急躁或抱怨的时刻,其谦谦君子的儒雅气息感染了很多人。

手头这本《一路还乡》,与此前的《吾土吾湘》、《天地有节》,都展现了他的儒雅与智慧。内心充满了美好,对世界温柔以待,才会以如此细腻的笔触写出这样优雅的作品。

翻开这本散文集,对家乡一草一木的眷恋,对亲友故交的思念,对心归何处的终极思考……目之所及,都凝结了对生命的关怀,都成为情感化了的自然之物。耀红兄以其一贯的细腻感知,向我们娓娓道来。又像是一位高超的摄像师,用镜头捕捉那屋后檐前的桃花流水,在一个个饱含深情的画面中,营造了一个诗意的故乡。

而在这寻常表达中,往往不经意地上升为一种人生况味,引发共鸣。就像找人抓背,就在你无法准确用语言描述痒在何处时,他已准确地挠到了痒处。如:

“有人不喜欢它酸的味道,其实,那些青绿的生命正是以酸的方式开始了珍藏。”(《母亲的酸菜》)

“环顾四周,与紫苏一样,大蒜、红椒、蘑菇、韭菜,所有大棚里催生的蔬菜,大多身形健硕,而精神仿佛全被掏空。我知道,它们身上再也没有了天青水碧的消息。”(《紫苏》)

……

【《一路还乡》中的插画:父亲】

故乡的山川草木,是亲情联系的天然纽带。这山这水,祖辈见过,父辈见过,我辈也见过。围炉夜话,这些都是聊不完的共同话题。开篇的《白果树》,就讲述从祖父起,几代人在家乡棠坡的往事。一株老树,承载着几代人的共同记忆。

前些年,耀红兄多次谈及父亲对他的影响。父亲去世后一年,他在一次饭桌上聊及父亲生平,情不自抑以至嚎啕大哭。父子情深,在《一路还乡》中随处可见。

我读书少,印象中这类在日常景物描述中寄托对亲人思念的,有个史铁生。《合欢树》《我与地坛》《秋天的记忆》……史在文中随处可见对母亲的思念。将《白果树》与史的《合欢树》作对比,后者更凝重,多了份生命的艰辛,前者更隽永,更多的是对人生的回味。

这或许与作者的童年息息相关。史铁生刚及成年即成残疾,母亲40多岁即重病离世,没来得及见证儿子的成就。肉体与精神的伤痛伴随史铁生一辈子,故常以哲学之思来强行排解人生之苦:

“物质性的天堂注定难为,而精神的天堂恰于走向中成立,永远的限制是其永远成立的依据。”“人所不能者,即是限制,即是残疾,它从来就没有离开过。”(《病隙碎笔》)

而耀红兄幼承庭训,从书中也可见其家学渊源。那个年代,能接受完整的高等教育,殊非易事,且家庭和睦,亲戚中贤俊颇多。父亲高寿辞世,其时耀红兄也已成就斐然,这是对亲情的最好告慰。

读史铁生的文章,常感秋之凉意,如阵阵秋风嗖嗖入袖,“其境过清,不可久居。”像柳宗元笔下那个小石潭,不是一个可以长时间呆着的地方。

读耀红兄文章,则感春之温润,如躺暖阳下,清茶一盏,不做玄谈与冥想,就在这温暖的自然中安放自己的心灵。也如看赵孟頫的字,“花舞风中,云生眼底”,处处涵养着生命气息。

史铁生用一辈子在治愈童年,耀红兄则是用童年在温暖一生。

二

平日里跟耀红兄闲聊时,他也曾讲到,还乡有肉体与心灵之别。

《一路还乡》中的故乡,更是一种心灵上的休歇处,是“林尽水源”后的“豁然开朗”。

在他笔下,故乡代表着温暖与光明:

“桑可养蚕,蚕可吐丝,丝可织锦,桑所带来的是人间的温暖。……至于梓树,古人将其植于屋前屋后,意在以其树脂作为照明之物。桑在,温暖就在;梓在,光明就在。所谓故乡,不正是温暖与光明的心灵抚慰吗?”(《桑》)

他在《何处是桃源》一文中,更是把还乡上升到一种极美好的生命状态:

“只要人类对爱与美的追求不息,春天就永远桃花盛开,《桃花源记》就注定是安顿内心的经典。……陶渊明文字里的田园风光,更有恒久的人性。那里交织着儒的治世情怀、道的超逸气度与佛的生死达观。……他的精神世界,在于不断回到自身,在于以‘自怡’‘自娱’的方式,守住他的志节:采菊南山,登高舒啸,琴书消忧,不忧不惧。只有这样的生命状态,才让他融入天地万物之中。”

这段文字,是耀红兄在解读陶渊明,也是在解读自己。

故乡是我们出生、成长的地方,这里安放着我们的初心。对故乡的依恋,使我们追问世界的本源,人生的归宿。一路还乡,就是要我们记住从社会回归自我的路。人当然不能逃离社会,但要时刻记得回家的路,心中有了家乡那盏明灯,则不会迷失方向,不在尘世喧嚣中沉沦。

读此书,让我突然明白,为何禅家常用“家乡”比喻自性,用“归家”、“到家”比喻开悟。

禅家讲“回光返照”、“空手到家”,意谓收回向外探寻的眼光,返照自身己心。但识自心,无需外求,表面空无所得,实则已有皈依。楞严经也讲“犹如有人因事远游,未得归还,明了其家所归道路。”

有首禅诗说得好,“世事冗如麻,空门路转赊。青松林下客,几个得归家?”在这忙碌繁杂的尘世,许多人越走越远,又有几人能得“归家”之乐?

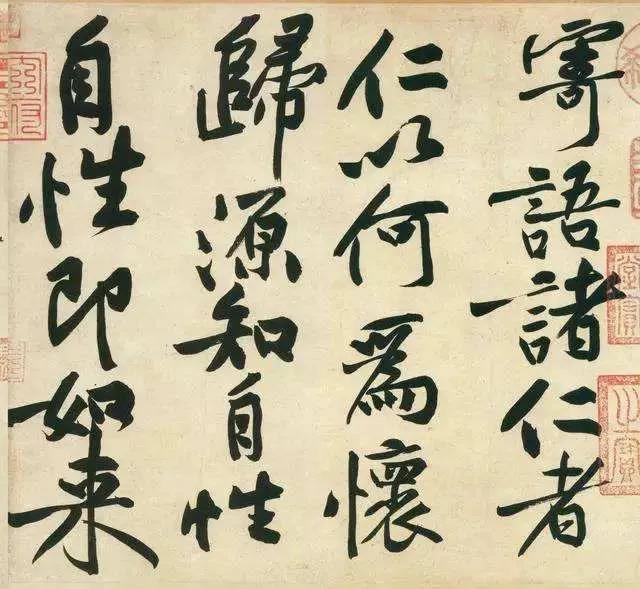

【黄庭坚书法】

黄庭坚有件书法作品《寒山子庞居士诗》,我对其中一句印象很深,“归源知自性,自性即如来。”回归自己的本源,才知初心;守住初心,也就开启了智慧之门。

还乡不就是归源么?

在认识论上,不仅禅家如此,儒道也不约而同强调过向内参究的修持。孟子讲教育在于唤醒本心,后世儒家讲“复性”、“复其初”、“复如旧”,道家讲“请循其本”、“复归于朴”,无论是道德的修养还是宗教的修行,都在于对心性本体的认识,一旦了悟此心,就可成圣、得道、成佛。

合上这本《一路还乡》,不由得又想起黄庭坚的一首诗,那是他《题王居士所藏王友画桃杏花二首》,其中之一写道,“凌云一笑见桃花,三十年来始到家。从此春风春雨后,乱随流水到天涯。”家在咫尺,是此岸,天涯即远方,是彼岸。会心一笑之际,咫尺即是天涯。

写到这里才发现,山谷老人这28字已道尽了我读《一路还乡》的感受。悠然心会处,无关古今、远近。

巧合的是,书名中的“一路”,在我老家方言中还有“一起”、“结伴同行”的意思。在这条各自还乡、追求“到家”的路上,其实大家并不孤单。

*作者甘敏求,资深媒体人,擅于书法、文字、篆刻等。

【相 关 阅 读】